おことわり 本稿は、ウィーンフィルという組織や彼らの音楽の特殊性についてある程度の理解と免疫がない方にとっては有害な内容も含んでおりますのでご注意ください。逆に、ウィーンフィルについて十分な理解と知識がある方にとっては既知の内容にすぎないかもしれませんのでそこのところもご了解ください。なお、ここに書かれている内容については他所において異なる記述が存在することもまたご了解ください。時々「出典はどこか?どこに書いてあるか?」というご質問をいただきますが、私が見聞きした事実が基本ですので、どこかの記事や文献を元に書いているわけではありません。

また、指揮者の誰がどうだったとか、いつの演奏がどうだったといったような音楽活動に関する記述はほとんどありません。ゴシップめいた話題はパブリックな場にふさわしくないので書きません。その種の話題は他をあたってください。

■自主運営組織ということ■ ウィーンフィルが他のいかなるオーケストラとも異なるのは、オーナーがおらず、誰にも雇われてもおらず、特定の誰かが権力を握ることもない組合のような自主運営組織だということです。このことについては多くのウィーンフィルの研究家によって指摘・説明されていますし、オットー・シュトラッサー著「栄光のウィーン・フィル―前楽団長が綴る半世紀の歴史」(絶版)にも詳しく書かれているので、ここで重ねて語ることは控えます。この本が世に出たのは1974年、日本語訳が出版されたのは1977年のことですが、40年も経った今でもここに書かれていることの基本は変わっていません。

(2016.11.1)わかりやすく言うと、組織の経営、指揮者の選定・招聘、プログラムや海外遠征の企画、楽譜および楽器の管理、チケットの管理、人事制度、団員の育成、財務、管理会計、内部監査、その他雑用に至るまですべて団員による執行部が主体となって運営し、重要な決定に際しては役員会や団員の投票によって決定しています。ウィーンフィルのホームページやFacebook、公式のカレンダーなどで使用されている写真は団員達が分担して撮影したものですし、定期会員の申し込みをするとチケット係の団員から直筆の返信がきます。そして、役割だけでなく利益もリスクも団員達で分け合い分担しているということです。たとえば、不慮の事故やトラブルなどで準備していた海外公演がおじゃんになったとしましょう。あてにしていた収入がないのに経費はかかりこの年の収入減はどうするのか・・・これは団員全員で負担し合うのだそうです。

世のほとんどのオーケストラは、自治体あるいは企業の財政的な保護の下で運営されていますが、ウィーンフィルはそうではありません。そもそも何故ウィーンフィルが存在するのかという非音楽的かつ重大な理由として、国立歌劇場管弦楽団の給料が少なすぎてそれだけでは一流音楽家として経済的に成り立たないからというのがあります。何らかの副業をせざるを得ないため、皆で協力し合ってウィーンフィルという副業を維持しているわけです。もちろんそれが本来の目的ではありませんが、そういう側面もあるというのは歴史的現実です。自力で財務を運用していますので、過去には何度も財政的危機が訪れましたし、ベルリンフィルのように市が財政援助をすることでギャランティーの高い優れた指揮者を長期間確保するなどという芸当はできません(カラヤンがベルリンに居ついたのはそれが理由でしたね)。しかし、これを書いている現時点(2016.11)でのウィーンフィルの財務状況は十分に健全であるといえます。

私たちは国立歌劇場とウィーンフィルをニアリーイコールとしてとらえがちですが組織的には全く別物です。国立歌劇場管弦楽団としての立場は国家公務員ですが、ウィーンフィルは一種の自主組合ですので、ウィーンフィルとして活動している間彼らは国立歌劇場としてではなくいちいち休暇を取っています。ウィーン国立歌劇場に所属する限り、毎年9月のはじめから翌年の6月末まで、ほとんど毎日のようにオペラで演奏しなければなりません。この仕事の合間、すなわち休暇をとってウィーンフィルをやっていると言っていいでしょう。ちなみに彼らが国立歌劇場のオケピットで演奏する回数は1年間に約300回、ウィーンフィルとして行うコンサートは120回以上です。後述するようにこの2つを両立させるというのは並大抵のことではないのです。保有資産についても同様で、国立歌劇場管弦楽団として使用する楽器とウィーンフィルとして使用する楽器と個人で所有する楽器が厳格に区別されているということはあまり知られていません。

ウィーンフィルの楽器は団からの支給が基本です。楽友協会大ホールのステージの真下に楽器庫があり、そこで管理されている楽器を使って演奏します。各パートは定員制ですので欠員が生じると新しい団員をオーディションや試用期間を経て採用するわけですが、たとえば新たに第二ヴァイオリンとして入団した時は、その時に退団した第二ヴァイオリン奏者の楽器を引き継ぐわけです。前任者の使い方がしみついた楽器ですから、すぐに自分の楽器としてなじむわけではありません。それを何年もかけて自分のものにしてゆき、そうやって楽器の音も引き継がれてゆきます。

■団員達の結束■ ウィーンフィルが、利益もリスクも皆で分け合う特殊な組織であるということはよく認識しておく必要があります。自然のなりゆきとして団員の結束は固くなります。自分がへまをしたら自分だけでなく皆に迷惑がかかるからです。ウィーンフィルは、正規の団員と待機団員を合わせて定員制となっていますが、団員の総数はそれほど多くありません。海外遠征中は遠征組と留守番組とに分かれることになり、団を二つに分けてしまうとほとんど余裕がなくなります。従って、ウィーンフィルとして同時に2つのコンサートはやらない、というのが基本です。

(2016.10.6)オーストリア国内にいる場合でも、オペラと定期演奏会のリハーサルや本番がぶつかることは日常的に起きます。ウィーンフィルに属さないウィーン国立歌劇場管弦楽団員もいますので、オペラまで含めると人数には若干の余裕ができます。エキストラを入れることはできますが、許される人数はパートごとに決められていてその数は多くありません。またエキストラといっても全くの借り物奏者というのは滅多になく、引退した超ベテラン団員やウィーン音楽院の教授など、正団員よりも質の高い奏者が入っていることが多いです。また、ウィーン国立歌劇場管弦楽団員やその引退団員以外からもエキストラが参加することもありますが、正団員並みの実力を持った奏者あるいはその将来を見込まれた無名の若手奏者がステージに乗っていることもありますし、2016年の日本公演にもそうした奏者が参加していました。

そのため、パートごとのローテーション係は各団員のスケジュール調整で常に頭を悩ましています。基本的には自分のかわりがいませんから、体調不良などの理由で無闇に休めないということを意味します。団員達はそれぞれに健康について厳しく自己管理をしなければなりません。また、パート内では互いに助け合わないとやっていけないので、パートごとの結束はより強いものになります。ある若手団員は「ウィーンフィルに入団して最初に覚えなきゃならないのは、すべての団員とその家族の顔」と言ってました。

しかし一方で、音楽家という人種はとても個性が強く、好き嫌いが激しい人もいます。同じウィーンフィルの団員だからといって皆が仲良しであるわけではありません。誰と誰は犬猿の仲、という話も時々耳にします。サイン会やウィーンフィル友の会の懇親会などの会話で、不用意に他の団員の名を話題にするのはやめておいた方がいいかもしれません。

■フィルハーモニカー達の日常生活■ シーズン中のウィーンフィルおよび国立歌劇場管弦楽団のスケジュールを見ると、彼らがいかにすごいスケジュールで動いているのか、そしてタフな連中であるかがわかります。

(2015.11.4)たとえば、午前と午後はウィーンフィルの定期コンサートのリハーサルでベートーヴェンをやり、これが終わるのが18:00です。終了すると楽器を楽器庫に戻し、手ぶらで楽友協会を出てすたすたと歩いて国立歌劇場に行きます。そして19:00からは完全に頭を切り替えてオペラ「エフゲニ・オネーギン」を演奏するのです。そして次の日も朝から夕方まで別の指揮者でリハーサルをやり、19:00から昨日とは別のオペラ「オテロ(フランス語版)」を演奏します。毎晩のように異なる内容のオペラ・プログラムの本番をこなしながら、その本番の直前まで別のプログラムのリハーサルに集中するわけです。

ウィーンフィルの定期演奏会では大概マチネのプログラムがあります。マチネの開演時刻はまれに10:00、通常は11:00や15:30です。これがあるからといって夜のオペラがないわけではありません。2014年1月11日をみてみると、11:00ウィーンフィルの室内楽、15:30定期演奏会、19:00ドン・ジョヴァンニとなっています。これらができるだけかぶらないようにローテーションの調整があるとは思いますが、世の中なかなかうまくゆかないもので、これら全部に出ることになる団員がいるかもしれません。しかし、これくらいのことはやってのけるのがフィルハーモニカーのすごいところです。勤務時間の長さもさることながら、きわめて短時間に頭の切り替えが要求されます。強い精神力と自己管理能力がないとこのような生活はできません。これがいかに超人的な技であるか、音楽をやったことがある方はおわかりになるでしょう。

おそらく、オペラを演奏した後はくたくたになって帰宅し、そのまま眠って翌朝また楽友協会に出かけるということになるだろうと思います。そうした日々の合間に、アムステルダムやらロンドンやらに一泊二日あるいは二泊三日ででかけて本番をこなします。米国や日本を含む演奏旅行は大概複数の国をはしごしますので、ウィーンを一度出たら一か月くらいは戻ってきません。運よく戻れてもすぐに出発になるので1日で次の出発の準備をしなければならない、つまり「家に戻ったらとりあえず洗濯!」とある団員が話してくれました。

オペラとコンサート(演奏旅行も含む)の両方がある日は2グループに分かれることになるので、どちらのグループも人的な余裕はありませんが、そのようなことは日常茶飯事です。さらに、その合間に、国立歌劇場の月例の室内楽コンサートやら自分達で企画した室内楽コンサートをやります。室内楽コンサートをやるということは、最低でも数回程度のリハーサルは欠かせませんから、そうした時間もどこかで捻出しなければなりません。もう超人的としか言いようがないというのが私の印象です。

事実、フィルハーモニカー達はいずれも超人のようです。何故ならば、このような忙しい音楽活動をするだけでなく、多くの団員がそれ以外に・・・たとえば弁護士とか会計士とか飛行機パイロットとかバイク野郎だとか詩人だとかアスリートだとか・・・ディープなものを持っている人がワンサカいます。ウィーンのあるレコーディングスタジオのマネージャは、「フィルハーモニカーはみんなバカみたいに忙しく、どいつもこいつもクレージーだ」と言っていました。

■室内楽という研鑽の場■ ウィーンフィルの人々は、歴史的にも数多くの室内楽活動を行ってきました。このことは今も変わることはありません。

(2017.4.2)日本で知られる室内楽のアンサンブルというと、古いものではロゼー四重奏団、バリリ四重奏団、ウィーンコンツェルトハウス四重奏団、ウェラー四重奏団などがあり、以後もキュッヒル四重奏団(別名ムジークフェライン四重奏団)、ウィーン弦楽四重奏団、シュトイデ四重奏団、ウィーン室内合奏団、アンサンブルウィーン、ザイフェルト四重奏団、ウィーン・ガイゲン・カルテット、ニコライ四重奏団などがあります。しかし、よく調べてみるとこれらのほかにもおびただしい数のアンサンブル活動が行われていることに気づきます。さらにウィーンフィルの枠組みを越えて、ウィーン交響楽団や他のオーケストラ、ソリストなどによるアンサンブルの存在も非常に重要な役割を果たしています。

オーケストラの5つの弦楽パート(ヴァイオリンからコントラバスまで)は、通常、2人以上の奏者によって構成されます。一方、室内楽は1パートに1人の奏者が基本です。ひとつのパートを複数の奏者で弾く時は、一般に「皆で合わせてひとつの音を出す」弾き方になるわけですが、室内楽ではそのパートを弾くのは自分ひとりしかいません。パートとしての責任すべてが自分にかかってくるわけです。ということは、奏者ひとりひとりの音楽がどうであるか、その人としての音楽が確立しているかが問われます。

オーケストラの団員、とりわけ弦楽器奏者が室内楽に深く関わるということは、奏者ひとりひとりの音楽を作り上げる働きがあると私は考えています。オーケストラという集団でひとつの音楽を作り上げるためには、揃った奏法、揃った音色、揃ったタイミング・・・そうしたものが要求されるわけですが、それ以前にひとりひとりが個性ある主体的で積極的で独立した奏者であることが重要であると思うのです。ウィーンフィルで特徴的なのは、同じパート内で一糸乱れぬように揃うことよりも、ひとりひとりが他のパートの音に注意を払いそれに合わせて音楽を作り上げてゆくことをより重要視している点です。

アンサンブルをするということは、周囲の他のすべてのパートを音に耳を澄ませる、そして自分の音とのバランスをとる、という訓練になります。本番中には、良い意味でも悪い意味でもいろいろな音楽的な事件が起きます。周囲の音を聞き、それに臨機応援に対応する能力が高いと絶妙なアンサンブルが誕生します。特に、内声部が充実するように思います。ウィーンフィルでは、歴代優れた第二ヴァイオリン奏者やヴィオラ奏者が輩出していますが、背景にはこのような基盤があるからだと私は思っています。そして、こうしたことが相互に作用しあってウィーンフィルという独特のサウンドを作り上げているのだと思うのです。

ウィーンフィルの団員達の室内楽で特徴的なのは、超ベテランと成長中の中堅あるいは若手とが混ざっている場面によく出会うことです。長く続いているアンサンブルで時々行われるメンバーの入れ替えをよく観察すると、次世代の団員の育成を考慮している意図があることに気づきます。室内楽活動を通じて団員が徹底的にしごかれ鍛えられている、と言っても過言ではないでしょう。また、若手団員達も、機会あればアンサンブルを組んでコンサートを開いています。このようにして、常に個としての奏者が作り上げられる組織文化があります。

ウィーンフィルが他のオーケストラと異なるもうひとつの特徴は、彼らが顔を合わせ共に過ごす時間が異常なくらい長いということです。オーケストラの団員というのはリハーサルや本番以外の時間は個々に自分の時間を持ち別行動するのが一般的です。ところが、ウィーンフィルの団員はウィーンフィルとして過ごす時もウィーン国立歌劇場管弦楽団員として過ごす時も概ね同じ顔ぶれです。さらに演奏活動以外のさまざまな事務作業や取り組みもありますから、ほとんど毎日朝から深夜まで一緒にいることになります。時間的な重なりは彼らの音楽をひとつにする要素のひとつなのです、とある団員が語ってくれました。

ウィーンフィルの団員による室内楽活動として成功を収めつつあるのが、シーズン中に毎月1回ある土曜日に国立歌劇場のグスタフマーラーザールで開かれている室内楽コンサートです。このコンサートは団員たちが自主的に企画して行われるため、さまざまな団員の組み合わせでいろいろな曲が演奏されます。変則的な編成であるがためになかなか演奏されない曲も多く選ばれる魅力的なコンサートでもあります。全自由席であるため開場前は早くから長蛇の列ができますが、そのことからもこのコンサートの人気の程が伺い知れます。私も、ウィーンを訪れる時は必ずこのコンサートを日程に入れるようにしています。

このシリーズを企画し実現させたのは第1ヴァイオリンのギュンター・ザイフェルト氏ですが、氏が引退した後は同じくは第1ヴァイオリンのダニエル・フロシャウアー氏が引き継いでさらに大きな貢献をしています。フロシャウアー氏は、国立歌劇場での室内楽コンサートだけでなく他のさまざまな室内楽コンサートにもウィーンフィルの団員が参画することを推進し、2015年度にはその範囲は全団員の60%に及んでいます。これほど多くの団員が日常的に室内楽活動を行っているオーケストラは世界に類がありません。

■ウィーンフィル団員の条件■ 「ウィーンフィル 入団 条件」という語でインターネットを検索すると、オーストリア出身でないとダメだとか、いやウィーン人でなきゃダメだ、ウィーン音楽院出身の演奏家しか採用しないとか、純血主義といった文章が見つかりますが、私は別の視点でこのことについて考察してみようと思います。

(2017.12.24)歴代のコンサートマスターや首席奏者達をみると、非常に若くしてその地位についた人が多いことに気づきます。最近では、Albena Danailovaがそうですし、クラリネットではDaniel Ottensamerもそうですね。彼らがすでにウィーンフィルの団員として完成された能力を持っていたからというわけではありません。あのGerhard Hetzelですら、コンサートマスター就任当時は「そりゃヒドかった・・・俺たちはやつの現在ではなく未来を買ったんだ」と言われ、基礎から徹底的に鍛えられてやがて「3年でモノになったね」と言われたのでした。

ウィーンフィルに入団するための手続き的なことについては多くの解説がありますのでここで説明を重ねることは避けます。私が感じるのは、ウィーンフィルに入団する人は共通して、それぞれに自分の音楽が確立しているということです。ウィーン風に弾くのがうまい、ということ以前に個としての自己の音楽が確立していないとダメなのだということを私に言ったフィルハーモニカーがいました。自分の音楽がしっかりとできているところに十分な演奏テクニックがあるからこそ、入団してからウィーンフィルの音を引き継ぐことができるのだと思います。よく「生粋のウィーンっ子じゃなきゃダメだ」なんていう人がいますが、その方はウィーンと中心とする東欧の音楽文化圏をご存知ないのでしょう。ウィーンの音楽は、ウィーンを含む周辺諸国の複雑な音楽文化が集まったものです。ザツルブルクやグラーツやオーストチロル地方やプラハやブラチスラヴァやブダペスト・・・こういった地域なくしてウィーンの音楽は存在しえません。

異なる文化を持ったひとりひとりが自分の音楽を持ち、しかもウィーンフィルとして集まるとウィーンフィル独特の音を奏でる一員となり、さらに豊かな音楽性を磨くには、音楽的文化の壁を作っていたのではダメなんですね。歴代の名奏者をみてもそれぞれに個性があり、決して同じではありません。同じではないけれども、一緒になってオーケストラとして同じ音を作り出そうという態度があります。ある団員がこのことを「集団記憶なのだ」と言いました。異なる楽器のパートすら超えて、団員全体としてウィーンフィルの音を記憶し、それを次の世代に伝えるという見えない仕組みが働いているというのです。

「オーストリア出身でないとダメ」、「ウィーン人でなきゃダメ」という表面的かつ短絡的な発想は恥をかきますので早々におやめになった方がいいと思います。たとえば、ウィーンフィルファンなら誰でも知っているスウェーデン人の父を持つ一家はどうなのでしょうか。彼らの音楽的ルーツをたどるとなんとアルノルト・ロゼに師事したあるウィーンフィル団員に行き着きます。ウィーンを出て、スウェーデン〜ザルツブルクを経て再びウィーンへというわけです。ウィーンフィルをとりまく音楽家達の関係はとても複雑です。日本のウィーンフィル友の会発行の団員名簿に書いてある「ウィーン出身」という文字はあまり意味をなさないということです。

ウィーンフィルの団員になるにはある覚悟が必要なのだと言われています。それは、過酷かつ多忙なスケジュールに身を置くこと、そのための自己管理をきちんとやるということです。この覚悟ができていないと、早晩、脱落することになります。また、団の運営に関わるさまざまな作業も団員達が分担して行なわなければなりませんので、団員には演奏能力だけでなく事務能力やコミュニケーション力、調整力や交渉力なども要求されます。音楽バカでは務まらないということですね。

ウィーンフィルに入団するというのはどういうことなのか。おそらく他のオーケストラに所属してそこで首席をやっているのが収入においても時間的にみてもいちばん楽ではないかと思います。それなのにあえて超多忙かつ好きでもないオペラであってもシーズン中べったりやらなければならない、そんな境遇に自分を置くというのには、相当の覚悟とやる気が必要ではないかと思うのです。つまり、「やる気」と「エネルギー」と「好奇心」と「体力」と「自主性」がある人しか入ってこないということになります。あるオーケストラの首席奏者がウィーンフィル団員となることをめざして国立歌劇場のオーディションを受けようとした時、そのオーケストラの団長は「過酷な時間管理をする覚悟ができているか?」と言ったそうです。

■ステージの上のウィーンフィル■ ウィーンフィルのコンサートに来た人は始まる前に面白い光景を目にします。ステージ上には打楽器奏者と管楽器奏者は全員席についているのに弦楽器奏者が誰もいません。そうこうするうちに第一ヴァイオリン、第二ヴァイオリン・・・パートごとに揃ってステージに現れるのです。こんな登場の仕方をするオーケストラは他に例を知りません。何故、このような登場のしかたをするのか、機会があったら是非聞いてみたいと思いつつ、いつも聞き忘れてしまうのでした。私の勝手な妄想ですが、高校野球のように首席奏者を中心に円陣を組んで「行くぞ、オーッ!」とかやっているのでは・・・・やってませんって。

(2016.1.17)管楽器は基本的に1パート1人ですから、たとえばクラリネットが第一と第二の2パートある曲ではクラリネットは2人になり、席次はおのずと決まります。では弦楽器はどうなのでしょうか。彼らはどんな順番で座っているのでしょうか。どの文献にも書いていなかったので、ある時団員の一人に聞いてみました。その答えは「入団した順番です」でした。前にいるから地位が高いとか、後ろだから下っ端だというわけではありません。待機団員はいろいろな団員の隣で弾いた方が良いので、後方ではなく正規団員の隣になるようにローテーションするのだそうです。なお、エキストラは基本的にすべての正規団員・待機団員の後ろです。しかし、比較的若手の団員がかなり前に座ることもあるようなのでそれ以外にもいろいろな都合があるのではないかと思っています。機会があったら誰かに聞いてみようと思います。

ところで、出演者はいつ急な病気や怪我などの事故で出演できなくなるかもしれません。そのため、どのオペラやコンサートでも、病欠待機というのがあります※。病欠待機になった団員は、出番がなければその日は暇になるわけです。日本などへの遠征も同様で、常に必要人数プラスアルファの構成でやってきています。また、大阪や名古屋や東京で同じプログラムでの複数回の公演があっても、ステージに乗る団員が毎回同じであるとは限りません。同じプログラムなのに公演によって団員が入れ替わるケースでは、そのプログラムに関わるすべての団員がプローベに参加できるように工夫されるのだと聞いています。

※日本でも海外から呼んだ有名歌手がいつどんな事情で出演できなくなるかもしれませんので、新国立歌劇場などほとんどのオペラ公演では必ず日本人歌手が待機しています。待機の歌手はすべてのリハーサルに出ますが、事故がなければステージに上がることはありません。完全に拘束されますので出演しなくてもギャランティは支払われます。また、若手が認められるチャンスでもあります。日本ではアンコールがないコンサートなんてまず出会ったことがありませんが、ウィーンフィルの演奏会で気付くのは、基本的にアンコールは用意しないということです。スタンディングオーベーションになるようなすばらしいコンサートであっても、アンコールがあるとは限りません。お客は総立ちで指揮者は何度もステージに現れましたが、ウィーンフィルの団員達はさっさと帰ってしまった、という場面に何度も出会っています。Wikipediaの「アンコール」の解説には「ヨーロッパの一流オーケストラは定期演奏会において基本的にアンコールを演奏しない」と明記されていますが、まさにそのとおりだと思います。

ウィーンフィルは時々アンコールに応えて演奏することがありますが、その日に演奏された曲のいずれかの楽章が選ばれるのが普通です。このことは彼らは出演する室内楽においても同様です。日本で普通に行われているようにわざわざアンコール用の曲を用意するわけではありません。日本人は、最低1曲できれば2曲のアンコール込みでチケット代を考える傾向がありますが、それは日本だけの悪しき慣習だと思った方がいいでしょう。要するに、アンコールに余計な期待をしないで本プログラムの曲をちゃんと聞きなさい、ということです。例外としては、ニューイヤーコンサートが慣習的にアンコールを3曲演奏します。また、アンサンブルウィーンやウィーンリングアンサンブルがワルツやポルカを中心とした楽しいコンサートを行った場合は、アンコールに応えて何曲も演奏します。

■ウィーンフィルのプローベ(リハーサル)■ ウィーンフィルのプローベは大体時間帯が決まっていて、午前は10:00から12:30まで、午後は15:30から18:00までというのが多いようです。終了時間は厳格に守られており、時間オーバーすることはありません。みなさん多忙で次の予定が詰まっていますし、午後のプローベ終了後は19:00からオペラがありますからなにがなんでも時間通りに終わらないとまずいのだと思います。もっとも、日本のオーケストラもプローベは時間通りに終わるのが普通ですのでこれは世界共通のようです。面白いのは、楽友協会では、プローベの休憩時間にホワイエのカフェが営業することです。コンサートの時はお客で一杯になるカフェが、プローベの休憩の時は団員達で一杯になり、わいわいがやがやとにぎやかな休憩時間になります。

(2016.1.17)ウィーンフィルのプローベは基本的に非公開ですので関係者しか見学することができませんが、時々公開もあります。公開プローベでなくても、関係者を通じて申し込んで許可が下りれば見学することができます。その場合はいくつかのお約束があります。関係者に同行してもらって守衛所がある楽屋口から入館すること、開始時刻すこし前にはホールに入ること、団員が客席に楽器を置いているので決して近寄らぬこと、中央の通路から前には入らぬこと、静粛にすること、撮影や録音は禁止、トイレなどで出入りする時は演奏中で音が大きい時の方がいい、それなりの服装や格好が好ましく買い物袋を提げて来た人が顰蹙を買ったことがあるらしい、静かに途中退出してもかまわないなどです。

ある公開プローベの時、曲が始まるなり携帯で動画を録りはじめた2人の東洋人(日本人ではない)がいたそうです。その姿は団員全員から丸見えなわけで、誰もが「それはないだろ、とんでもない奴だな」と思いつつ演奏していました。その様子を見て腹に据えかねた打楽器奏者のA.M氏がステージから姿を消したと思ったらいきなり客席に現れて、撮影中の2つの携帯を叩き潰したそうです。

■ジルベスターコンサートとニューイヤーコンサート■ 世界中のクラシック音楽ファンが知っている元旦に世界同時中継されるあのコンサートです。この特別なコンサートに関する歴史はさまざまな場所で語られているので解説はそちらに譲るとして私が知っていることを少しだけ書いておきましょう。

(2015.12.31)ウィーンフィルのニューイヤーコンサートは、じつは全く同じプログラムで3回行われます。1回目は12月30日11:00開演の"Vorauffuhrung Nuejahrskonzert"でこの時は華やかなお花の飾りつけは完全ではありません(下の画像)。2回目は12月31日19:00開演の"Silvesterkonzert"です。そして3回目が元旦11:15開演の"Neujahrskonzert"です。日本との時差は8時間ですので、日本における実況放送では元旦の夜19:15に開演となります。

←Vorauffuhrung Nuejahrskonzert 2015/2016(Foto by BD)

このコンサートはそもそもはウィーンフィルがローカルに開催していた年末年始の行事でした。しかし、あまりに楽しいイベントであるために、回を重ねるごとに世界中に知られるようになり、ウィーン以外の各国の音楽ファンもこれを聞くためにわざわざウィーンまでやってくるようになりました。世界各国に衛星中継されるに至って誰もが一度は聞いてみたいあこがれのコンサートになってしまい、今やかなりのプレミアムがつくに至り、ニューイヤーコンサートのお祭り化・マスメディア化が批判されることも多くなったと思います。

しかし、このコンサートの準備のために奔走し、またステージで演奏しているフィルハーモニカー達の姿をよく観察すると、騒いでいるのは外野ばかりで、このコンサートの本質は当初から今日まで伝えられていることに気づきます。もちろん、これほどに社会的認知が高くなってしまった以上、ウィーンの田舎のローカルイベントとは言い難いものであることは確かですが、肝心の彼らの音楽が失われたわけではないというのが私の率直な感想です。

年末年始のウィーン国立歌劇場では恒例のオペレッタ「こうもり」が上演されます。このオペレッタ自体が大晦日のバートイシュル(ザルツブルクに近い湖が点在するリゾート地)を舞台としていますから、大晦日にこそ上演がふさわしいわけです。上演は通常、12月31日、1月1日、1月3日の3回です。ということは、ニューイヤーコンサートとオペレッタ「こうもり」は時期が重なってしまうため、団員は二手にわかれてどちらかに出ることになります。ある年にニューイヤーコンサートに出た団員は翌年のニューイヤーコンサートには出ない、というのが基本ルールらしいです。

ところが、厳密にはそれらに出演する団員がきれいに2つに分かれているわけではありません。オペラとニューイヤーコンサートでは必要人数がかなり違いますし、パートごとにさまざまな都合があります。そのためニューイヤーコンサートで弾いた団員がその日の夜の「こうもり」に出ていたりします。オペレッタ「こうもり」をはじめとする彼らのレパートリーのオペラはいつでも誰でも演奏できますので、1回ごとにオケピットに入る奏者が入れ替わるということは日常茶飯時なのです。

ニューイヤーコンサートのチケットの扱いは別格です。ウィーンフィルの定期会員でも購入することはできません。年末になるとウィーンフィルのWebサイトに次回のニューイヤーコンサートの抽選申し込み受付に関する案内が掲示されます。3回あるうちの何回目のコンサートにするか、どの価格帯の座席を希望するかを選んで申し込んでおくと、やがて抽選が行われて結果が送られてきます。この抽選は「プレミアムがつかない正規料金で購入できる権利」を得るためのものです。この種のチケットの通例として、しかるべき超過料金や手数料を支払えば入手は可能です。

←2016年元旦のニューイヤーコンサート

国立歌劇場の「こうもり」は通常、大晦日と元旦と3日に上演されます。チケットの入手が最も難しいのは大晦日の分ですが、50%程度の手数料を積めばほぼ確実に入手することは可能です。「こうもり」はフォルクスオパーでも大晦日に昼と夜の2回上演されます。

■団員は招待券枠を持っていない■ ウィーンフィルの団員は無料で人を呼べるような招待券は持っていません。団員に頼めばそういうものが手に入ると思っている人が結構いるようですが、それは大きな間違いです。団員は自分の家族や恋人のために戻りチケットを融通することがありますが、そういう場合でも正規の料金を支払っています。ウィーンフィルはお金に関しては本当に潔癖な組織です。このルールはウィーンでの定期演奏会だけでなく、海外でのコンサート(日本を含む)でも同様です。もし、団員の誰かがあなたのためにチケットを手配してくれるようなことがあったら、その団員が自分の財布からお金を支払ったということであり、本当に特別なプレゼントだということになります。

(2017.3.31)

■フィルハーモニカーのコンサートにやってくる人々を観察する■ フィルハーモニカー達は、オペラ座の管弦楽団の団員として、ウィーンフィルの団員として、そして室内楽を行うさまざまなアンサンブルの一員として、さらにソリストとしての顔があります。ここでいうコンサートとは、ウィーンフィルのコンサートだけでなく上記のさまざまな形態でのコンサートすべてを含みます。

(2016.1.17)彼らのコンサートに出かけて行って常に感じるのは、聴衆達の厳しくかつ暖かくフレンドリーな雰囲気です。楽友協会の大ホールやブラームスザールの開演前のFoyerやホール内は、和やかな会話とものすごい期待感の両方が混ざった独特の雰囲気に満たされます。ここは社交の場でもあります。家族、友人、幼なじみ、師弟関係、音楽関係者・・・そうしたさまざまな人々が通路やホールにあちこちでわいわいと会話を楽しむ姿があります。特に目立つのがお歳を召したご婦人方で、同じご婦人の姿をあちこちのコンサートで見かけます。このご婦人達はほとんど毎週どこかのコンサートに出かけているのではないかと思います。

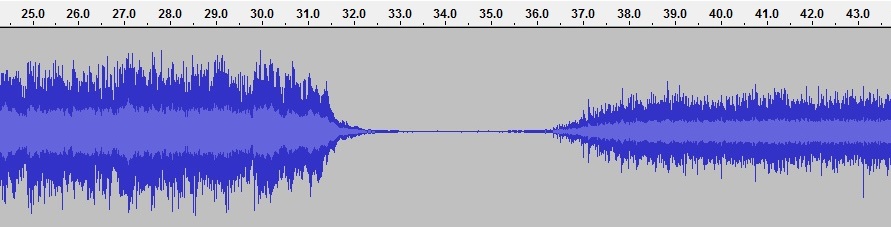

開演前や休憩中には、聴きに来た人々とフィルハーモニカー達とがあちこちで手を振ったり談笑している場面に出会います。こういう場面は、日本や他の国でもファンに支えられているオーケストラではよく見かけます。フィルハーモニカーは、ファン達によって格別手厚く支持されているという印象を受けます。演奏が終わった時の拍手の音を聞くたびに感じるのですが、それは爆発するような万雷の拍手ではなく、ブラボーの叫び声でもなく、曲の最後の響きが消えた後にじわじわと会場に広がり、いつまでも続く暖かく力強い独特のサウンドなのです。

これは2014.1.12の定期演奏会におけるブルックナー交響曲6番が終わった時の拍手です。聴衆は、曲が終わってその余韻が消えるのを息をこらして待っているのがわかります。それからじわーっと拍手がはじまります。来日公演のどこかの都市のように、余韻どころか楽譜上の音がまだ続いているのに「ブラボー」のフライングが飛び出すなどという馬鹿げたことは起きません。

楽友協会での余韻と拍手→ wp-bruckner6-sample.mp3 (1.23MB)

あるフィルハーモニカーがこう言っていました。「私達は暖かくしかも優しいファン達に支えられている。不幸にしてコンサートが失敗となってしまうようなことあってもファン達はそれを暖かく見守ってくれて、また来てくれる。だから一生懸命練習し演奏するのだ」と。

しかし、残念なことにお行儀の悪い聴衆の数が増えていることもまた事実です。ステージからは客席がよく見えますので、お客の困った行動はしばしば団員達の間でも話題になるそうです。2016年のニューイヤーコンサートでも左側ロージェ4番の端でiPadを持って撮影中の年配の日本人の姿がテレビにもはっきりと映っています。私のすぐ近くでしたがその人は頻繁に撮影していてなんとも恥ずかしい光景でしたし、終演後にある団員からも「あれはひどかった」と指摘されました。

■楽友協会ブラームスザールのサウンド■

(2014.12.1)ウィーンフィルの団員達による室内楽コンサートのいくつかはブラームスザールで行われます。ウィーンフィルの団員によるアンサンブルの録音の多くもここブラームスザールで行われています。レコーディングスタジオとしてはほかにウィーン郊外にあるカジノ・バウムルテンがよく使われますが、音響の豊かさという点ではブラームスザールにまさるものはないでしょう。私がウィーンを訪れる時は、必ず彼らによるブラームスザールでの室内楽コンサートの日程に合わせるようにしています。それくらい、このホールで聞く室内楽を楽しみにしています。

ところで、このブラームスザールはじつに不思議な構造をしたホールです。ステージの中央に邪魔な柱が2本立っているため、奏者はその柱とステージのへりとの限られたすきまで、客席側のフロアに落ちそうになりながら演奏しなければなりません。小オーケストラの場合は、管楽器奏者達は柱ごしにコンサートマスターがよく見えないポジションで演奏することになります。また、ステージへの出入りはステージ中央正面の出入り口しかなく、しかもそこに階段があるため、奏者たちは拍手を浴びながらそして聴衆に見守られながらその階段を転ばないように上り下りしなければなりません。どうにも格好がつかないという感じがします。

ステージの真上には73の座席があり、そのうちの59席はステージが全く見えないというとんでもないことになっています。最前列の14席はステージが見えることになってはいますが、奏者を後方真上から見ることになるのでこれで見えるといえるのか、と思います。それも普通に座ったままでは全然見えなくて、亀さんのように首を前の方にニュウと突き出さなければ見えません。しかし、その席からキュッヒル四重奏団を見ても、見えるのはキュッヒルやコルの禿げ頭だけ・・・。

ステージが見えないあるいは視界が制限される座席はこのほかにも40席以上あります。そんな変てこなホールではありますが、音響的には室内楽用のコンサートホールとしてこれ以上望めぬほどに優れたものがあり、全く謎としか言いようがありません。日本のホールで、ステージが見えない座席などありえないわけですが、ステージが見えても音響的にひどい席ならいくらでもあります。しかし、ここブラームスザールは、たとえステージが見えないような席であっても豊かで濃密で生き生きとした音が聞けるのです。僕の奥さんは「見るホールと聴くホールの違いね」と申しております。

「真珠の宝石箱」とも呼ばれているこのホールが完成したのは1870年のことですが、そのプルミエでピアノ協奏曲を弾いたのがクララ・シューマンです。種明かしをしますと、当時のこのホールはブラームス像を背にしてステージがあり、ホールを横長に使っていました。後に改修して現在の縦長に変更されたのです。それでも、ステージの真上に座席がくることには変わりありませんが、ステージが全く見えない席の数は現在よりもうんと少なかったはずです。

■楽友協会大ホールのサウンドと黄金色の瞬間■ 楽友協会大ホールの音響は、楽器の音が間近に聞こえるだけでなく、残響を含む音全体が豊かで濃密で、世界に類のない音楽的な響きがするホールです。何故、これほどに素晴らしい音響が得られたのか・・・全く偶然産物である、音が女神に反射するから等々、さまざまな説が流れていますが、私は以下に述べるように非常に簡単なことだと思っています。

(2014.12.1)大ホールは収容人数が1700人くらいしかありません。この数ですとホール業界の常識からいってちょっと大ホールとはいえないくらいに少なめな座席数です。しかも、このホールの座席は前後左右ともに間隔がとても狭く、さらに通路のためにとられたスペースがほんのわずかしかありません。楽友協会大ホールの容積は15,000立法メートルですが、サントリーホールは21,000立法メートル、NHKホールに至っては25,200立法メートルもあります。さらに、サントリーホールは音が拡散するヴィンヤード型であるのに対して、楽友協会大ホールは音が凝縮するシューボックス型です。それもただのシューボックスではなく、非常に幅が狭いという特徴があります。あまりに狭いので、音が拡散&減衰しないで後方座席までとどき、それが反射してステージまでしっかりと戻ってきます。

世の多くの大ホールは、ステージ上で演奏した時の自分の音が十分に返ってこない、自分の音がよく聞こえないという弱点がありますが、楽友協会大ホールはそのような問題がありません。聴衆だけでなくフィルハーモニカー達もとても心地良い音を聞きながら演奏しています。おそらく、彼らはここでリハーサルし本番を演奏することに非常な快感を持っているのではないかと思います(実際、そういう声を良く聞きます)。音楽を演奏する上で、自分が出した音がバランスよくかつ心地よく自分の耳に返ってくることが、コントロールされた良い演奏に不可欠な要素であることは、実際にステージで演奏される方であればよくご存知だと思います。ついでに言っておくと、居心地の良い楽屋もネ。

モーツァルトと対立したとして悪者扱いされがちなアントン・サリエリですが、サリエリは楽友協会の設立に多大な貢献をしています。しかも、音楽家だけでなく音響学の研究者としても第一人者であり、楽友協会大ホールの音響設計にサリエリが関わっていたということは案外知られていないようです。モーツァルトの音楽を最高の条件で聞くためには、サリエリが設計したホールが不可欠だというわけです。

このホールが何故、黄金のホールと呼ばれるのか。たしかに、ホールじゅうの内装が黄金色で覆われているわけですが、それだけで黄金のホールと呼ばれているわけではないようです。私は幸運にも、春のある日の午後にその瞬間を見ることができました。それはマリス・ヤンソンスの指揮でハイドンの交響曲第94番のリハーサルを聞いていた時のことです。リハーサルが進むにつれて午後の陽が傾き、やがてホール後方の窓から差し込んだやわらかい光がステージ全体を黄金色に染めたのです。そして、最後の瞬間にパイプオルガンの上に刻まれた、今まで見えなかった文字がくっきりと浮かび上がりました。リハーサル終了後、あるフィルハーモニカーが私のところにやってきて「今、ホール全体が黄金色に染まったのをご覧になりましたか?」と言いましたので「もちろん、私たちはその中におりました」と答えました。

楽友協会が何故、表通りの対して90度の角度がついた変な向きに建てられているのか、それはこの瞬間を計算に入れて設計したからなのだそうです。日が傾く時間帯に催されるコンサートに出会えたら、あとは程よい晴天に恵まれることをお祈りいたします。

■海外公演ツァー■ ウィーンフィルがほぼ恒例としている海外公演ツァーとして挙げられるものは、8月末の英国(プロムス)、9月のスイス(ルツェルン)、9月〜10月頃の日本、そして2月〜3月頃の米国が挙げられます。このところウィーンフィルはほとんど毎年日本にやって来ていますね。一昔前では考えられないくらい贅沢なことだと思います。彼らが日本にやってくるのはルツェルン音楽祭の直後であることが多く、指揮者やプログラムも大概同じです。

(2016.10.6)来日では、初日に大阪入りして大阪を拠点に博多まで足を伸ばしたりしつつ、各都市を経由して東京にやってくるというパターンが多いように思います。宿泊ホテルを転々と移動するのはとてもきついので、できるだけ泊まるホテルの数を減らし、広島や名古屋はコンサートがあったとしても基本的に通過することが多いようです。つまり、朝に大阪を出て名古屋に入り、本番を終えたら大急ぎで新幹線に飛び乗ってその日のうちに東京にやって来ます。名古屋公演の開演時刻が早めに設定されるのはそういう事情があるからです。来日ツァーの最終日は東京であることが多く、そういう日程の時は最終日の翌日の昼頃には成田を発ってしまいます。

オーケストラの演奏旅行で最も大変なのは、楽器や機材の運搬です。ウィーンフィルは非常に手厚い運搬システムを持っており、団員は基本的に体一つで移動ができるという、日本のオケでは考えられない充実ぶりです。楽器だけでなく、燕尾服やエナメルのステージシューズのための専用の運搬ケースもあります。しかし、これはウィーンフィルとしての活動に必要なもののためだけなので、私物は自分で運ばなければなりません。そのあたりは結構きちんとしたケジメがあります。

日本滞在中は、彼らはなにかにつけて日本のウィーンフィルファンと接触することになります。ファン達の多くは心をこめて何らかのおみやげやプレゼントを渡したり食事に招待しようとします。しかし、ここでちょっと注意しておきたいことがあります。彼らを食事に招待する場合、そのほとんどがお寿司や天ぷらやとんかつなどになってしまうという現実です。来日中のある団員に「何が食べたい?」とたずねたところ「お寿司と揚げ物以外にしてほしい」という返事でした。確かにお寿司も天ぷらも我々日本人にとってもご馳走ですが、それが毎日続いたら流石に健康上の危険を感じるでしょう。

おみやげやプレゼントについてもちょっと考えていおきたいことがあります。明日はウィーンに帰るという最終日の晩に、ちょっとした用で団員が滞在しているホテルを訪ねた時のことです。「クルマで来ているんでしょう?申し訳ないが捨てるわけにはゆかないのでこれをみんな持って帰って皆で分けてもらえないだろうか?」と言って指差した先には、お菓子やチョコレートやお酒の山があったのです。テーブルの上には、1個食べただけのGODIVAのチョコレートの大箱がありました。一箱もらったとしても、その多くは開けられることなく処分になり、開けたとしても1個手をつけるのがせいぜいなわけです。

彼らの荷物を見ると、そのほとんどがこれで1ヶ月も滞在できるのだろうか、と思うくらいコンパクトなスーツケースで済ませていることに気づきます。ですから、菓子箱や酒瓶を入れるスペースなどないと思った方がいいでしょう。そういう意味では、限りなくコンパクトなものか、モノではない良き思い出か、気兼ねなく処分できるお花の方が現実的です。

■日本公演は手抜きか?■ 戦前の海外遠征は非常な困難を伴ったようですが、航空機が発達した現代の海外遠征というのは、彼らにとっては良い意味で特別なもののようです。日本公演期間中は、予定されたプログラムのコンサートがあるだけで、オペラもなければ雑用もありません。そうした面倒な仕事は全部留守番組が引き受けます。というわけで、日本滞在中のフィルハーモニカー達には余裕ができ、「よーし、やるぞ」という気分になってコンサートに集中できるのだそうです。

(2016.11.1)2013年11月の公演内容をみると、ベートーヴェンの交響曲9曲およびピアノ協奏曲5曲の全曲演奏となっており、とてもハードなプログラムのように思えますが実はそれほどでもありません。欧州で同じ指揮者で何度もコンサートをこなして曲が出来上がっています。そもそも彼らにとっては日常的で熟知した曲ばかりですから、むしろ楽しいコンサートだといえます。当然、やる気満々で日本にやってくるわけです。歴史に残る名演が何故か東京で多いのはそういう理由があるからです。もちろん、生演奏の常として、出来不出来のばらつきは生じますから、常に名演というわけではないと思います。聞きに行ったファンとしては、自分が聞いたコンサートこそ名演であって欲しいと願うわけですが、そんなことは誰も保証できません。私も何度か内容に疑問に感じる公演に出会いましたが、そもそもコンサートなんてそんなものです。オペラを別にして年間に120回以上のコンサートをこなすわけで、誰もが認める名演が一体何回できるのでしょうか。

音楽ファンの中には「日本公演なんて手抜きに決まっている」「日本のお客はナメられている」という声をよく聞きます。人がどう思おうと自由ですが、たぶん違いますね。音楽家というのは好きでないとやれない職業ですので、本当にお客をナメて手抜きの演奏をするという前に楽器を弾くのを辞めてしまうでしょう。来日メンバーの顔ぶれをチェックしてエキストラの人数を数えては「手抜きだ」と騒ぐ御仁の姿もあるようですが、コンサートごとの各パートのエキストラの人数にはウィーンフィルとして規定があり、これは守られています。私がみる限り、来日メンバーと留守番組を比べたら、来日メンバーの方が圧倒的にベテランが揃っています。ということは、留守番組は規定ぎりぎりのもっと厳しい状況で毎晩のオペラをまわしていると思ったらいいでしょう。パートごとの団員の人数を考えたらそんなことは自明です。そのことに不満を言うのでしたら、そもそも彼らを海外に連れ出してはいけないということになります。

エキストラについて少し補足しておきます。団員リストに載っていない奏者だからといって単純に色分けはできません。ウィーンフィルをとりまくアーティストの交友関係は非常に複雑で、団員か団員でないか、という単純な切り分けはできません。むしろ、コンサートプログラムに名前が出ていないで舞台に乗っている奏者ほどすごい人だったり、現役団員の先生の名があったりで日本公演はむしろ恵まれていると思います。国立歌劇場管弦楽団にも属さない若い奏者が加わることもありますが、素性を聞いてみれば「なるほど」と納得できる人ばかりです。定年引退組を分けることにも疑問があります。健康に恵まれた弦楽器奏者では、60歳から70歳くらいまでが最高の演奏レベルを発揮するからです。ご高齢の長老がエキストラとしてステージで弾くというのはウィーンでもごく日常的なことですし。もちろん、低迷期にあるパートでは本当に人材が枯渇していてやりくりに苦労することも起こりますが、それをあげつらって批判する態度はどうなのだろうと思います。

じつは、日本公演におけるこの種の批判があることをあるフィルハーモニカーに率直にぶつけてみたことがあります。それに対する回答は以下のとおりでした。「プロの演奏家して毎年のように呼んでもらうためには、手抜きなどできるわけがありません。自分達の音楽をいかに気に入ってもらえるかを常に気にしています。嫌われて呼ばれなくなったら我々はおしまいなのです」と。そして、日本公演を行うために、メンバーのやりくりでどれほど苦労しているのかを話してくれました。

もうひとつ補足しておきましょう。来日回数が多い団員ほど日本に親しい知り合いができており、そうした人々の多くはとりわけ厳しい耳を持っています。よく知った顔がホールの座席のあちこちに見える中で、はたして人として手抜きの演奏ができるものでしょうか。