全面工事中につき書かれている内容や図版は正確ではありません

メインアンプ

SQ38FDのメインアンプは、オーソドックスなMullard型位相反転回路を持った固定バイアス式50CA10プッシュプル回路で、30Wの出力を出すことができます。オーソドックスと書きましたが、回路を解析してみると、それでなかなか地味な工夫を発見することができます。この章では、出力段からドライバ段、初段の順に解析してみます。

出力段

一木吉典著「オーディオ用真空管マニュアル」156ページに掲載されている50CA10/6CA10の定格および特性は以下のとおりです。

- 名称:6CA10/50CA10

- 用途:低周波電力増幅

- 種類:3極

- ヒーター:6.3V×1.5V,50V×0.175A(0.715Aと記載されていますがこれは誤り)

- 最大定格

- Eb:450V

- Pp:30W

- 動作

- AB1PP級

- 電源電圧:400V

- グリッド・バイアス:-43V

- 負荷:5kΩ

- 信号入力(実効値):60V(2本分)

- 無信号時プレート電流:100mA(2本分)・・・この時のプレート損失は、400V×50mA=20W

- 最大プレート電流:180mA(2本分)

- 出力:34W

- 高調波歪み率:2.5%

SQ38FDの出力段もほぼこの動作条件を踏襲しているように見受けられます。電源トランスのB巻線が350Vなので、エイヤで1.28倍してみると448Vです。チョークおよび出力トランスでの電圧降下をざっと25V〜35Vと見積もって差し引くと、423V〜413Vとなります。製品として、カタログスペックの30Wを保証しようとすれば、電源電圧を400Vと同じかそれよりもやや高めに設定するのもうなずけます(もっとも、ここでの計算自体が非常にアバウトなものですから、あまり細かい数字にこだわっても意味がありません)。出力トランスはOY-15-5ですから、動作条件と同じ5kΩ負荷です。

プレート電圧が上記動作例とほぼ同等だとすると、プレート電流を同じに保つためには、当然、バイアスは同じ-43Vか、あるいはもう少し深めだということになります。50CA10のμは8くらいありますから、プレート電圧が13V〜23V高くなったのに、同じプレート電流となるためには、バイアスは、13V〜23V ÷8 = 1.6V〜2.9Vだけ深くしなければなりません。高めのプレート電圧の時のバイアスは、-44.6V〜-45.9Vということになります。ここでちょっと先回りして、バイアス用の電源回路を調べてみることにします。(下図)

60Vをダイオード両波整流を行い、抵抗でドロップさせて4本の12AX7のための直流ヒーター電源を作り出しています。12.6V×4ですから、X点の電圧は素直に考えて-50.4Vになっているものと考えます。ここから、5kΩの可変抵抗を介して出力管のバイアス電源とするわけですが、その先には5kΩ可変抵抗の半分と2本の33kΩとが並列になっていますから、これをもとに各点の電圧を計算すると、

Y点:-50.4V〜-39.3V

Z点:-46.9V〜-36.5V

という結果になります。SQ38FDのメインアンプ出力段のバイアス回路は、「-46.9V〜-36.5Vで可変できるもの」であることがわかります。この値は、さきに求めた「(-43V〜)-44.6V〜-45.9V」を包含していますが、可変範囲がやや浅めともいえるので、LUX社が設定した50CA10の動作ポイントは、プレート電流が50mA(1本あたり)よりも多めなのかもしれません。

出力段に関する問題点

50CA10という球は、ガラスバルブ自体もコンパクトであるため、相当の高温になります。加えて、ガラスバルブから直接12pinの足を出した構造であるため、プレート等の電極の熱がじかにソケットに伝わります。それでいて、定格上は9Wものヒーター電力と30Wものプレート損失を許容していますが、はたしてこれでロングライフが保証できるのか、はなはだ疑問視されています。

50CA10という球は、ガラスバルブ自体もコンパクトであるため、相当の高温になります。加えて、ガラスバルブから直接12pinの足を出した構造であるため、プレート等の電極の熱がじかにソケットに伝わります。それでいて、定格上は9Wものヒーター電力と30Wものプレート損失を許容していますが、はたしてこれでロングライフが保証できるのか、はなはだ疑問視されています。このような球を、固定バイアス動作とし、グリッドに100kΩもの高抵抗を挿入して、400V以上の高圧動作となると、暴走の危険を感じざるを得ません。事実、数多くの暴走事件が報告されています。これを防止するには、(1)プレート電圧を下げる、(2)グリッド抵抗値を小さくする、(3)カソード側に抵抗を挿入する、といった対策が考えられます。

幸い、電源トランスには、350Vタップのほかに340Vタップがあって遊んでいます。まずは、350Vタップから340Vタップに繋ぎかえるのが賢明でしょう。

4つあるグリッド抵抗(100kΩ)の値を小さくする、というアプローチは、出力段の動作を安定にするという効果がある反面、ドライバ段の負荷が重くなるという副作用があります。ドライバ段の負荷が重くなれば、歪みが増加したり、悪くすると最大出力に達する前にドライバ段が飽和する、という事態もありえます。状況が許すならば、100kΩを47kΩ〜68kΩに下げたいところです。

カソードに抵抗(だけ)を挿入すると、球の内部抵抗(rp)が高くなる、という問題が生じます。しかし、後のLUX製メインアンプの多くでは、出力管のそれぞれのカソードに10Ω程度の抵抗を発見できます。10Ω程度であれば、暴走防止効果は知れていますが、内部抵抗へのインパクトも大きくなく、10Ωの両端電圧を測定すれば簡単にプレート電流を知ることができ、バイアスの調整が楽になるのでなかなか良い方法です。暴走防止効果を狙うには、最低でも100Ωは必要なので、この場合は100Ωに並列に1000μF/10Vあたりのコンデンサを抱かせる必要があります。

注意:上記のような改造は、決しておすすめできませんので、安易に行わないでください。

Mullard型位相反転回路

プッシュプル動作を行う2つの出力管のグリッドに、互いに反対の位相を持った信号を送り込むためには、位相反転回路が必要です。SQ38シリーズで採用されたMullard型位相反転回路は、2つの3極管(例が見あたらないが実は5極管でもかまわない)のカソード同士をつないだいわゆる差動回路そのものです(右下図)。

差動回路では、2つの球のカソードに流れる電流の合計は常に一定であり、一方の球のカソード電流が1mA増加したら、もう一方の球のカソード電流はきっかり1mA減少させられる、という関係にあります。2つの球が互い違いに動作する・・つまりプッシュプル・・ために、2つのプレート負荷抵抗に生じる信号の位相はちょうど反対になり、電圧は全く同じ、となってくれるわけです。

差動回路では、2つの球のカソードに流れる電流の合計は常に一定であり、一方の球のカソード電流が1mA増加したら、もう一方の球のカソード電流はきっかり1mA減少させられる、という関係にあります。2つの球が互い違いに動作する・・つまりプッシュプル・・ために、2つのプレート負荷抵抗に生じる信号の位相はちょうど反対になり、電圧は全く同じ、となってくれるわけです。

一方の球のグリッドに信号を入力し、もう一方の球のグリッドは交流的に接地します。入力信号電圧は、2つのグリッドに印加されますが、カソードを起点として考えると、一方の球のグリッドには入力信号の1/2がプラスで、もう一方の球のグリッドには入力信号の1/2がマイナスで印加されることになります。このとき、2つの球は個々に独立して動作をするのではなく、2つが一体となって動作します。なぜならば、カソード側が定電流回路で縛られているからです。

2つの球の間にμの違いがあったとしても、反転出力のバランスには影響がありません。反転出力のバランスは、2つのプレート負荷抵抗の値で決定されます。これが、差動回路が持つ位相反転機能の原理と特徴です。ただし、こういった結果となるためには、たとえ共通カソードの電位が変動しても、共通カソード電流だけは変動しない、という条件が満足されなければなりません。この条件を満たすような回路は、定電流回路です。

しかし、一般に知られているMullard型位相反転回路では、共通カソード側には定電流回路ではなく、抵抗がはいっています。抵抗の場合は、理想的な差動を営まなくなるので、2つある出力の電圧にアンバランスが生じます。そのアンバランスは、以下の式で表わすことができるといわれています。

アンバランス(m) = { 内部抵抗(rp)+交流負荷抵抗(RL) } ÷ { ( 1+μ )×共通カソード抵抗(Rk) }

上の式からわかるように、μの高い球を使うか、共通カソード抵抗の値を大きくしてやることで、アンバランスを小さくすることができますが、この問題を解決する手っ取り早い方法として、片側のプレート負荷の抵抗値をわずかに大きくするという手法が一般的です。前モデルのSQ38Fでは、2つあるプレート負荷抵抗(33kΩ)の片側(グリッドが交流的に接地されている方)に直列に、5kΩの半固定抵抗が挿入されていました。

この位相反転回路では、増幅機能に有効に使われる電源電圧は、電源電圧から定電流回路(あるいは共通カソード抵抗)にかかる電圧を引いたものになります。位相反転精度を上げるためには、共通カソード抵抗の値を大きくしたいのですが、この抵抗値を大きくしすぎると、有効電源電圧が低下してしまうことになります。最近では、抵抗ではなく、ちゃんとした定電流回路を入れる設計が増えてきています。

この位相反転回路では、増幅機能に有効に使われる電源電圧は、電源電圧から定電流回路(あるいは共通カソード抵抗)にかかる電圧を引いたものになります。位相反転精度を上げるためには、共通カソード抵抗の値を大きくしたいのですが、この抵抗値を大きくしすぎると、有効電源電圧が低下してしまうことになります。最近では、抵抗ではなく、ちゃんとした定電流回路を入れる設計が増えてきています。

一般的に使われているMullard型位相反転回路は、右図のような構成になっています。共通カソード抵抗に生じる電圧が100V前後になることが多い(抵抗の場合はそれくらいになる抵抗を入れないと位相反転精度がとれないため)のですが、この電圧が初段のプレート電圧に近いことを利用して、初段プレートと位相反転段グリッドとを直結する方法が考案されました。

(注:オリジナルのMullard型位相反転回路では直結は採用されていません。)

低域時定数と負帰還

真空管アンプでは、段間コンデンサが1個存在するごとに、低域時定数が1個生じます。それから、出力トランスのところで、出力管の内部抵抗(rp)と出力トランスの1次インダクタンスとの間にも、低域時定数が1個生じます。SQ38FDのように、初段〜ドライバ段〜出力段の3段構成では、普通に設計すると段間コンデンサによる低域時定数が2個、出力トランスのところで1個、合計3個の低域時定数が生じます。時定数が存在すると、それよりも低い周波数では位相が最大90度まで回転、収束します。時定数が3つあれば、非常に低い周波数での位相の回転は、180度をこえて、やがて270度に収束してゆきます。負帰還がかかったアンプにおいて、位相が180度以上回転している帯域での利得が一定の倍率以上になっていると、負帰還にはならずに正帰還となって発振します。

しかし、たとえば初段〜ドライバ段を何らかの方法で直結にして、段間コンデンサを省略することができたらどうでしょうか。アンプ全体の時定数の合計は2個となり、位相は最大まで回転しても180度に収束するだけで、180度を越えることはなくなります。すなわち、発振する心配がなくなるのです・・・2段アンプは基本的に発振しない、と覚えてください。

そのため、古今東西、あらゆるメーカー製メインアンプのほとんどが、実際の増幅段数がいかい多くても、低域時定数だけは2個までにおさえる工夫をしています。SQ38FDが、初段とドライバ段とを直結したというのも、負帰還のかかったアンプ設計の基本を守っているわけです。

と、ここまで読んだあなた、なるほどそうかと思われたでしょうか。初段プレートと位相反転回路の一方のグリッドとを直結した時、もう一方のグリッドとアースをつないでいるコンデンサは関係ないのでしょうか。いえ、実はおおありなのです。

左図をみてください。1MΩと0.5μFによって決定される時定数(0.32Hz)よりも十分低い周波数では、コンデンサのリアクタンスがどんどん大きくなってゆくために、あたかもコンデンサがないかのようになるため、左図のように書き換えることができます。

左図をみてください。1MΩと0.5μFによって決定される時定数(0.32Hz)よりも十分低い周波数では、コンデンサのリアクタンスがどんどん大きくなってゆくために、あたかもコンデンサがないかのようになるため、左図のように書き換えることができます。

さて、初段グリッドに信号が入力され、かりにプラスに振れたとします。初段プレートではマイナスに振れることになるため、ドライバ段上側球のグリッドはマイナスに振れます。しかし、ドライバ段下側球のグリッドも動揺にマイナスに振れます。しかし、共通カソード側にちゃんと定電流回路がはいっていれば、2つのグリッドがどんなに振られても、プレート電流は以前として一定のままですから、ドライバ段プレートには信号は出てこないことになります・・こういう効果を、差動回路のコモンモード抑圧効果といいます。

また、たとえプレート側に信号が出てきてそれが出力段を経て出力トランスまで伝わったとしても、2次側からは信号が出てきません。ということは、初段とドライバ段が直結されて、一見、コンデンサがないかのように見えても、実は立派に時定数を持っているのだ、ということなのです。

ドライバ段の概要

位相反転を兼ねたドライバ段には、6DT8または6AQ8が使われています。6AQ8は、そもそも高周波用途に開発された球で、特性は12AT7とほとんど同じです。SQ38Fでは、ここには12AU7が使われていました。この2つの球の特性を比較してみましょう。

| 12AU7/ECC82 (SQ38F) | 6DT8 (SQ38FD) | 6AQ8/ECC85 (SQ38FD) | 12AT7 (参考) | |

|---|---|---|---|---|

| 多用途 | FMチューナ | AM/FMチューナ | 高周波・カスコード | |

| ヒーター | 12.6V×0.15A 6.3V×0.3A | 6.3V×0.3A | 6.3V×0.45A | 12.6V×0.15A 6.3V×0.3A |

| 最大定格 | ||||

| Ep | 300V | 300V | 300V | 300V |

| Pp | 2.75W | 2.5W | 2.5W | 2.5W |

| 代表的な動作特性 | ||||

| Ep | 250V | 250V | 230V | 250V |

| Eg1 | -8.5V | -2V | -2V | -2V |

| Ep | 10.5mA | 10mA | 10mA | 10mA |

| μ | 17 | 60 通常の動作では40〜50 | 57 通常の動作では40〜50 | 60 通常の動作では40〜50 |

| rp | 7.7kΩ これは眉唾10kΩくらい | 10.5kΩ これは眉唾15kΩくらい | 9.7kΩ これは眉唾15kΩくらい | 10.9kΩ これは眉唾15kΩくらい |

| gm | 2.2 | 5.5 | 6.0 | 5.5 |

顕著な違いはμにあります。12AU7は一般に低μ低rp球に分類され、6DT8や6AQ8は中μ低rp球に分類されます。12AU7は、動作電流の多少によってμ値はあまり変動しないという特徴がありますが、6DT8や6AQ8は、動作電流の多少によってμ値が劇的に変動し、動作プレート電圧によっても変動するという(困った)特徴があります。

それは、高周波用途として開発された球というのは、オーディオ用途に開発された球と違って直線性があまりよろしくないからです。かなり大きなプレート電流を流した時に、高いgmが得られるようにするために、少電流時の特性や球のバラツキを揃えるといったこと、そして振動およびヒーターハムに対する低雑音性能等オーディオ用途では重要視されるポイントが犠牲になっています。

幸い、Mullard型位相反転回路のような差動回路では、プッシュプル動作をする2つの球のバラツキは(極端な話)どうでもよくなるのと、直線性についてもシングル動作よりは大目に見てもらえるため、高周波球を起用したことによってアンプの仕上がり特性の足を引っ張ることはない、と考えたのでしょう。むしろ、後述するように、少々の問題があっても、比較的μの大きな球がどうしても欲しかったのだ、と考えるのが順当だと思います。

なぜ12AU7から6DT8/6AQ8に変更されたか

この問題を解く鍵は、電圧増幅管が持つ歪みの特性にあります。電圧増幅回路では、出力電圧が大きくなるにつれて、発生する歪みも増加してゆきます。この歪みの大半は2次歪みですが、出力電圧と歪みの大きさとの関係には明確な特徴があります。

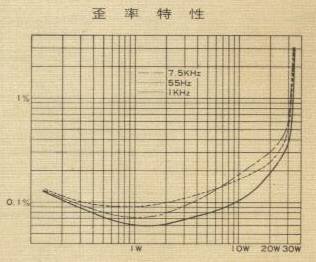

右のグラフは、4種類の電圧増幅管で生じる歪みを測定したものです。電源電圧220V、プレート負荷抵抗は33kΩで、12AX7の場合だけはプレート負荷抵抗が50kΩになっていますが、12AX7にとっては重い負荷なので、他の3つの球の場合よりも歪みが高く出てしまっています・・本来の動作をさせた12AX7は他の3管と同等かより低い歪み特性になります・・・が、参考データだと思ってください。括弧内の数字は、そのときのバイアス電圧です。

右のグラフは、4種類の電圧増幅管で生じる歪みを測定したものです。電源電圧220V、プレート負荷抵抗は33kΩで、12AX7の場合だけはプレート負荷抵抗が50kΩになっていますが、12AX7にとっては重い負荷なので、他の3つの球の場合よりも歪みが高く出てしまっています・・本来の動作をさせた12AX7は他の3管と同等かより低い歪み特性になります・・・が、参考データだと思ってください。括弧内の数字は、そのときのバイアス電圧です。

もうお気づきだと思いますが、歪み率特性は実にきれいな直線になるのです。その関係は、出力電圧が2倍になれば、歪み率も2倍、5倍になればやはり5倍、という関係です。これを「電圧と歪み率比例の法則」とでも呼ぶことにします。

そして、ある電圧増幅管を無理のない動作条件で使用した場合、出力電圧1Vのとき、歪み率は0.1%前後であるという法則です。これを「1V=0.1%の法則」と呼ぶことにします。

この2つの法則は、真空管アンプを設計する際になかなか便利に使えますので、頭の隅っこにでも入れておかれたらいいでしょう。もちろん、動作条件で「1V=0.1%の法則」は「1V=0.7%」になってしまうこともありますし、出力電圧が小さい場合はノイズのせいで歪み率は高くなり、大きい場合は主に3次歪みのせいで歪み率は高くなるため、比例関係は崩れます。

先に進みましょう。出力段の最大出力時の入力感度を計算してみます。出力段のバイアスは「(-43V〜)-44.6V〜-45.9V」でした。これをルート2で割った結果をプッシュプル片側あたりの入力感度と見なせますので計算すると「30.4V〜32.5V」になります。

SQ38Fでは、位相反転段には12AU7が使われていましたので、この場合の利得を概算してみます。

利得 = μ×{ 交流負荷÷( 交流負荷+内部抵抗 ) } = 17×{ 25kΩ÷( 25kΩ+10kΩ ) } = 12.1倍

(注:25kΩというのは、ドライバ段のプレート負荷抵抗33kΩと出力段のグリッド抵抗100kΩの並列合成値)

最大出力時の、ドライバ段の入力感度は、

30.4V〜32.5V ÷ 12.1 = 2.5V〜2.7V

で求まりますが、Mullard型位相反転回路は入力の口を2つ持っていますから、初段がドライバ段に送り込まなければならない信号電圧は2倍になります。

2.5V〜2.7V × 2 = 5.0V〜5.4V

これが、最大出力時に初段が供給しなければならない出力電圧です。では早速、この値を「電圧と歪み率比例の法則」と「1V=0.1%の法則」にあてはめてみましょう。すると、最大出力時に初段で発生する歪みはなんと0.5〜0.54%にもなっています。

この歪みは、ドライバ段でも、出力段でも打ち消されることがないため、せっかくプッシュプル構成にしたのに、あたかもシングルアンプのような歪み率特性になってしまうのです。ちなみに、初段で発生する歪みの大半は2次歪みですが、ドライバ段と出力段ではそこで発生する2次歪みはそれぞれプッシュプル動作の中で打ち消されます。相対的に初段で発生する2次歪みが目立ってしまう、と考えてください。

この問題を解決するには、最大出力時に初段が供給しなければならない出力電圧があまり大きくならないようにすれば良いわけで、手っ取り早い方法としてμの高い6DT8/6AQ8の起用となったのだと思います。ドライバ段の利得を、12AU7の時の利得の3倍程度大きくすることができれば、「電圧と歪み率比例の法則」によって、初段の歪みを0.16〜0.17%まで下げることができます。真空管アンプとして、これくらいのレベルまで歪みを下げることができれば、製品としても申し分のないものができます。SQ38FDのメインアンプでは、負帰還がかけられています。初段で発生する歪み成分は、6dBの負帰還であれば0.16〜0.17%は0.08%程度になり、12dBの負帰還であれば0.04%程度まで減らせるからです。

ドライバ段に比較的μの高い球を起用したことにより、都合の良いことがもうひとつ増えました。差動回路において、共通カソード側が定電流化されていない場合は、位相反転出力にアンバランスが生じると述べました。このアンバランスは、位相反転管のμが高ければ高いほど小さくできるということが知られています。 ですから、ドライバ段に比較的μの高い6DT8/6AQ8を起用するのと、μの低い12AU7を起用するのとでは、位相反転バランスの誤差に違いが生じるのです。それが証拠に、12AU7を使ったSQ38Fでは、位相反転段の片側のプレート負荷にバランス調整用の半固定抵抗があるのに、このSQ38FDでは、その半固定抵抗がいらなくなっているのではないでしょうか。実際に検証してみましょう。位相反転のアンバランスは以下の式で求まりましたから、

アンバランス(m) = { 内部抵抗(rp)+交流負荷抵抗(RL) } ÷ { ( 1+μ )×共通カソード抵抗(Rk) }

SQ38Fの時とSQ38FDの時の両方について概算してみます。

アンバランス(m) = { 10kΩ+25kΩ } ÷ { ( 1+17 )×33kΩ } = 0.059・・・SQ38F

アンバランス(m) = { 15kΩ+25kΩ } ÷ { ( 1+50 )×17kΩ } = 0.046・・・SQ38FD

おやおや、あまり差が出ませんでした。SQ38Fのカソード抵抗が33kΩと大きく設定されていたのが効いています。ということは、SQ38FDで6DT8/6AQ8が採用された主たる理由は、やはり前述した2次歪みの問題であったという可能性が大きいということになります。

ドライバ段の動作条件

SQ38FDのドライバ段の動作条件を推定してみましょう。ドライバ段の電源は、このあたり工事中

初段

初段は、低雑音5極電圧増幅管の6267(EF86)を3結で使用しています。6267(EF86)の3結は、似た球である6AU6の3結よりも動作電流が少なく、内部抵抗も高くなっていますが、直線性の方は6267の方が一枚上手です。1つ前のモデルであるSQ38Fでは、初段は6267の5極管接続でしたから、何故、FDになって3極管接続に変更されたのかは、非常に興味が湧きます。ひとついえることは、5極管接続では非常に大きな利得が得られる反面、出力インピーダンスがきわめて大きくなってしまうということです。ドライバ段は3極管ですから、ミラー効果によって入力容量は大きくなりがちです。入力容量の大きな回路の前段の出力インピーダンスが高ければ、たちまち高域特性が劣化します。

ミラー効果は、利得の大きさに比例しますから、12AU7よりもずっと利得が大きい6DT8/6AQ8の場合は、ドライバ段の入力容量は2倍以上になってしまいます。SQ38Fと同様に初段を6267の5極管接続としてしまうと、SQ38FDでは改善どころかずっと高域特性の悪いアンプになってしまいます。初段の出力インピーダンスを下げるもっともてっとり早い方法は、たとえ利得は減少しても3極管接続にするということだったのではないでしょうか。

その結果、SQ38Fが「高利得の初段+低利得のドライバ段」であったのに対して、SQ38FDでは「中利得の初段+中利得のドライバ段」という構成に変化したわけです。おそらくは、これまで述べてきたさまざまな要因について検討と試行錯誤があり、総合的に判断してこのような構成に落ち着いたのだと思います。