OP-Amp with Transformer Mic-Pre Amplifier

OPアンプ+トランスで作る簡単マイク・プリアンプ

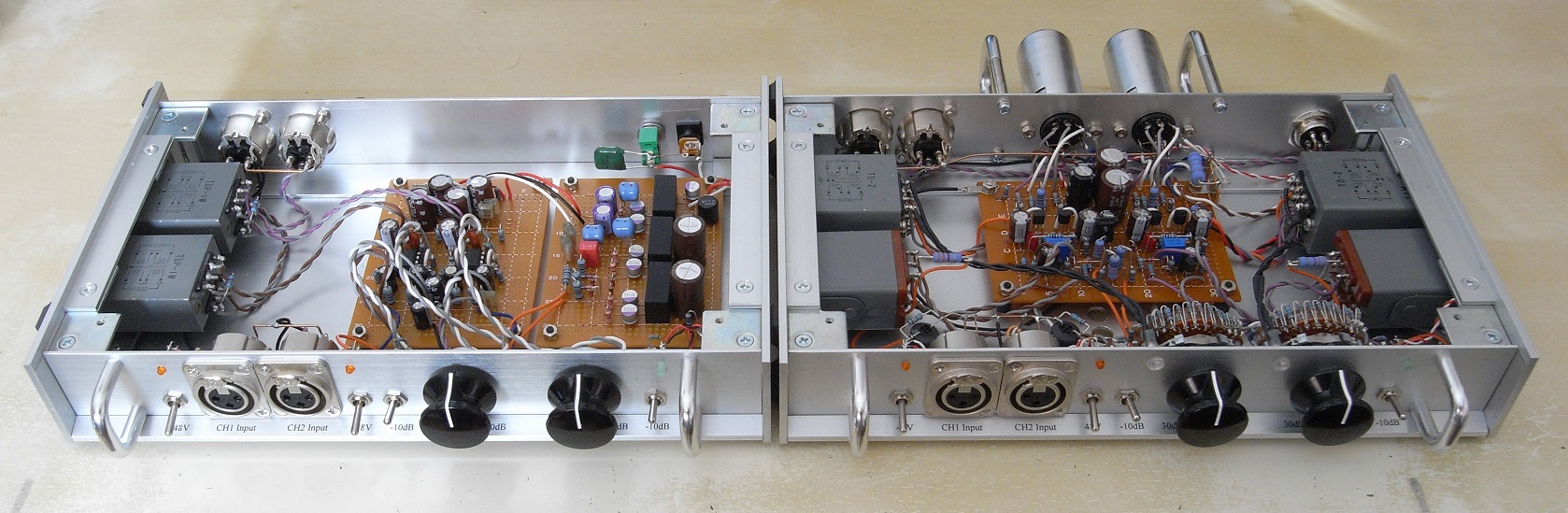

上が1号機(非公開)、下が2号機である本機。

上が1号機(非公開)、下が2号機である本機。

機材が揃っているスタジオと違ってライブ現場での録音で何が大変かというと、それは機材の運搬〜セッティング〜バラシ作業なのであります。少し前までは、ラックケースにProToolsやらマイクプリやらを入れて運んでいましたが、4U以上になると流石に重量がばかにならなくていつか腰をやられるだろうと思っています。そこで2014年からできるだけコンパクトな機材に切り替えるべくいろいろと工夫をはじめました。まずはラックケースをやめるためにオーディオインターフェースを小型で高機能&高性能のRME UCXに切替えました。これにともなってマイクプリも1Uサイズで1チャネルから、ハーフサイズで2チャネル、つまり1/4にすることにしました。本機はその一環としての1台です。なお、本ページは試作機の参考レポートであり、みなさんが製作されることを支援するものではありません。従って製作に必要な情報が親切に揃っているわけではありません。必要部品の頒布もありません。

(1)ユニバーサル電源小型化することでフットワークがうんと良くなります。最近は海外で音を録ることも増えてきたので、欧州でも使えるように100V〜230Vのユニバーサル電源対応としました。具体的には、外部電源はACアダプタによるDC12V〜15Vの一本とし、DC-DCコンバータを内蔵して+48Vのファンタム電源と±15Vのアンプ用電源を得るようにしました。本機はこの方式の実用性のテストという意味合いもあります。

(2)ファンタム電源内蔵のバランス入力

レコーディングで使用するマイクロフォンの主力はNeumannやAKGなどのスタジオ用コンデンサマイクですので、入力仕様は標準的な48Vファンタム電源付きのバランス入力です。ファンタム電源の容量は6〜7mA程度とします。これくらいあればほとんどのコンデンサマイクをカバーできます。

(3)ラインレベルのバランス出力

OPアンプを使ってバランス出力を得ることは可能ですが用法に制約が生じます。本機では出力側にライントランスを使うことでより徹底したバランス化を図りました。トランスを一発かました方が音が馴染むという意味不明な事情もありますが。

(4)広い利得範囲

本機は可変利得方式ですのでいわゆるボリューム(フェーダー)というものがありません。利得の範囲は30dB〜50dBです。これくらいの利得範囲ですとオンマイクでは過大入力になることがあるので、-10dBのPADを追加しました。最大利得が50dBですから、出力電圧が低いベロシティマイクをオフで使った場合は利得不足になるかもしれませんが、そんなややこしいマイクロフォンは持っていません。

<アンプ部>

マイクロフォン入力の直後にはファンタム電源回路があります。ファンタム電源をONにすると、47μFを充電するための突入電流が流れてLEDがフラッシュ点灯してファンタム電源が入ったことを宣言します。マイクロフォンがつながっていない時は、110kΩを経由してわずかに0.45mAが流れてLEDを暗く点灯します。マイクロフォンをつなぐLEDに流れる電流が増加するのでLEDが明るく点灯してマイクロフォンに電源が供給されていることを知らせます。続いて-10dBのPADがあり、その後ろにOPアンプを2個使ったフローティングBTL回路が続きます。この回路はバランス入力にもアンバランス入力にも対応しています。利得は負帰還回路定数で決定されます。5kΩC型ボリュームは、minポジションで5kΩ、12時ポジションで約1kΩ、maxポジションで0Ωになりますので、利得は以下のようになります。

min: (82kΩ×2)÷(5kΩ+510Ω)+1=30.8倍(29.8dB)

12時: (82kΩ×2)÷(1kΩ+510Ω)+1=109.6倍(40.8dB)

max: (82kΩ×2)÷(0Ω+510Ω)+1=323倍(50.2dB)これが30dB〜50dB連続可変のからくりです※。LME49720は高利得かつ非常に安定したOPアンプなので位相補正は不要です。帯域が狭くなる50dB時でも十分な帯域特性が得られています。5532も問題なく使えます出力側には600Ω:600Ωのライントランスを入れただけのシンプルな方式でバランス出力を得ています。

※雑音性能を高めるために、負帰還回路の定数を変更する予定です。82kΩを16kΩに、510Ωを100Ωに、5kΩC型ボリュームを1kΩに、そして470μFを1000μFに変更します。

<電源部>

電源部のエンジンは秋葉原の秋月電子で扱っている3WタイプのDC-DCコンバータ"MCW03-12D15"です。このDC-DCコンバータは、DC9V〜DC18V入力で正確にDC30V(15V×2)を安定出力し、最大100mAを取り出せます。これを1個使ってアンプ部用の±15V電源、2個直列にしてファンタム電源用の60Vを得ています。MCW03-12D15の使用にあたっての注意点は以下のとおりです。入力側には100kHzにおいてESRが1Ω以下のコンデンサを入れること、出力側に入れるリプルフィルタ・コンデンサもできるだけESRが低いもので、しかも容量は47μFを上限とすることです。いずれもできるだけ近い位置に実装せよと書かれています。本機では入力側・出力側ともにESRが0.1Ω程度の22μF/20Vの導電性高分子固体電解コンデンサを取り付けて必要条件を上回る動作環境を確保しています。MCW03-12D15はカタログ上は負荷側に25mA以上流せと書いてあります。実際に試験をしてみたところかなり軽い負荷でも比較的安定した出力電圧が得られることがわかりましたが、用心のために2.7kΩ〜4.7kΩのダミーロードを追加しての若干のブリーダ電流を流してあります。

MCW03-12D15の残留リプルは帯域20MHzで50mVほどもあるようです。実測してみたところ、取り出す電流が多いほど残留リプルも増加するようです。そこで手元で遊んでいる2.7mHのインダクタとコンデンサで1段の簡単なリプルフィルタをかましてから、さらにもう1段CRフィルタを入れてあります。2.7mHの共振周波数は800kHzとそんなに高くないので、5MHz以上での効果は期待できないのですがないよりはましだと割り切っています。

ファンタム電源は、ツェナダイオードを使ったシャント型の定電圧電源です。16V×2個と17V×1個のツェナダイオードを直列にして7mAくらいを流すと自己発熱の影響で51Vくらいで安定します。ファンタム電源がOFFの時はツェナダイオード側に7mAが流れっぱなしになり、ファンタム電源がONになるとここから電流を取り出して残った電流でツェナ電圧が維持されるしかけです。ツェナダイオード1個あたりの消費電力は最大で120mWですから十分に定格内ではありますが、これが一か所に6個集まって結構な熱を出すため風通しの配慮は必要です。ツェナダイオードが出すノイズは、1.5kΩと47μFとによってカットされます。

完成初期の状態の内部画像です。試作機レベルなので、基板上の部品が互いに当たってしまうなどして取り付け位置を高くしたり、いろいろとやりくりしています。回路図にない部品がついていたりしますので、これを完全に真似をするのは得策ではありません。あくまで参考画像だと思ってください。

これはLME49720におけるデータです。利得が30dBから50dBまで変化しても周波数特性はほんのわずかしか変化していません。高域側の利得を制限している要素はOPアンプではなくライントランスの方だからです。低域側はライントランスのコアの飽和特性によって決定されます。ライブレコーディングでは何が起きてもクリップできませんので、+4dBuの標準レベルに対してすくなくとも12dBくらいのヘッドマージンを取ります。そのため、かなり大きな信号が入ったとしても0dBvに到達するような使い方はしません。本機くらいのダイナミックマージンがあれば10Hzでも余裕で運用できるといえます。雑音歪率特性で気になるのはノイズレベルの高さで、私としては少々不満です。負帰還回路定数を見直すことでもうすこしノイズレベルを下げたいと思っています。最大出力電圧は1kHzで17Vもありますが、現実的にはこれほど高い数字は必要ありません。100Hzで数字が悪くなっているのはライントランス由来の歪が原因です。しかし、実運用の範囲では実害なしとみていいでしょう。

OPアンプを変更してデータを取ってみました。周波数特性は条件が最も厳しい最大利得(50dB)の時のデータです。OPアンプは高い周波数で高利得を得るのが苦手なデバイスですので、本機のように50dBもの利得を得ようとするとたちまち高域側が落ちてくるものが続出します。20kHzまでなんとかフラットネスが得られるのはLME49720、NJM5532、OPA2604の4種類で重い負荷でも頑張りがきくOPA2134やNJM4556Aは数kHzからすでに減衰が始まっています。雑音歪率特性では、OPA2604以外はどれも同傾向を示しましたがLME49720がもっとも良い数字を出しました。OPアンプの古典とも言われる5532が善戦していてこのOPアンプの優秀さを再認識しました。

私の手元には2台のコンパクトサイズのマイクプリが揃いました。1号機(画像右)はFET+真空管式で、これはあまりに凝った回路なので2台作る気はちょっと起きません。内部設計は企業秘密ですので回路は公開できません。どのようなものであるかは画像から推測してください。2号機(画像左)が本機です。この2台の外部仕様はほとんど同じにしてあります。

平衡プロジェクト に戻る

平衡プロジェクト に戻る