杮復偼岺帠拞偱偡

揹尮偺庬椶

恀嬻娗夞楬偺揹尮偵偼乮彮乆屆偄尵偄曽偱偡偑乯戝暿偟偰丄A揹尮丄B揹尮丄C揹尮偺3庬椶偑偁傝傑偡丅A揹尮偼丄僸乕僞乕揹尮偺偙偲偱偡丅B揹尮偼丄僾儗乕僩偵嫙媼偝傟傞100V乣1000V偺崅埑揹尮偺偙偲偱夞楬恾忋偼乽B+乿偁傞偄偼乽Vbb乿乽V+乿側偳偲昞尰偟傑偡丅C揹尮偲偼丄僌儕僢僪僶僀傾僗摍偺偨傔偺儅僀僫僗揹尮偺偙偲偱丄夞楬恾忋偼乽C-乿偁傞偄偼乽Vc乿乽V-乿側偳偲昞尰偟傑偡丅300B側偳偺捈擬弌椡娗傪屌掕僶僀傾僗偱巊偭偨傝丄僇僜乕僪僼僅儘儚夞楬偺僇僜乕僪懁傪儅僀僫僗偵堷偒崬傓傛偆側愝寁偱偼丄B揹尮暲偺崅偄乮掅偄丠乯揹埑偺C揹尮乮-80V乣-400V乯偲側傞偙偲傕彮側偔偁傝傑偣傫丅僸乕僞乕揹尮偼丄捈擬丒朤擬娗傪栤傢偢僸乕僞乕乮僼傿儔儊儞僩乯偺偨傔偵揹尮偱丄岎棳丒捈棳偺椉曽偑偁傝傑偡丅

惍棳慺巕

岎棳偐傜捈棳傪摼傞偨傔偺嵟弶偺僗僥僢僾偼乽惍棳乿偱偡丅惍棳傪峴偆偨傔偵偼丄堦偮偺曽岦偵偩偗揹棳傪棳偟丄斀懳曽岦偵偼揹棳偑棳傟側偄偲偄偆惈幙傪帩偭偨惍棳慺巕傪巊偄傑偡丅惍棳慺巕偵偼丄怳摦宆惍棳婍丄惍棳娗乮2嬌娗乯丄僙儗儞惍棳婍丄僎儖儅僯僂儉丒僟僀僆乕僪丄僔儕僐儞丒僟僀僆乕僪丄僔儑僢僩僉乕丒僶儕傾丒僟僀僆乕僪側偳偄傠偄傠偁傝傑偡偑丄崱擔偱偼丄怣棅惈丒惍棳岠棪丒懴埑偺揰偱傕偭傁傜惍棳娗乮2嬌娗乯偲僔儕僐儞丒僟僀僆乕僪偲僔儑僢僩僉乕丒僶儕傾丒僟僀僆乕僪偑巊傢傟偰偄傑偡丅偟偐偟丄偙偺悽偵偼偝傑偞傑側惍棳嶌梡傪帩偭偨慺巕偑懚嵼偟偰偍傝丄偦偺惈幙傪偟偭偐傝棟夝偟偨忋偱夞楬偵墳梡偟偰傒傞偺傕柺敀偄偲巚偄傑偡丅怳摦宆惍棳婍偲偄偆偺偼丄揹帴愇偱摦嶌偡傞怳摦巕偺愭偵愙揰偑偮偄偰偍傝丄1昩娫偵50/60夞怳摦偡傞傛偆偵挷惍偟偰傗傞偙偲偱50/60Hz偺岎棳僒僀僋儖偵崌傢偣偰愙揰傪奐暵偟偰捈棳傪摼傞偲偄偆側傫偲傕尨巒揑側曽朄偱偡偑丄拁揹抮傊偺廩揹偵偼偙偆偄偆曽朄偑晛捠偩偭偨帪戙傕偁傞偺偱偡丅

惍棳娗乮2嬌娗乯

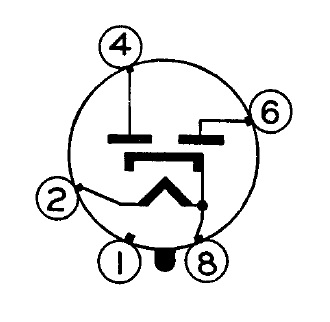

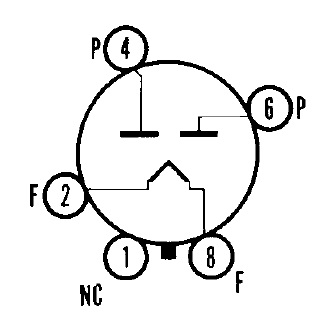

惍棳娗偼丄僾儗乕僩偲僇僜乕僪乮捈擬娗偱偼僼傿儔儊儞僩乯偩偗傪帩偭偨僌儕僢僪偺側偄恀嬻娗乮偡側傢偪2嬌娗乯偱偡丒丒丒屆偔偼丄3嬌娗偺僌儕僢僪傪僾儗乕僩偵偔偔傝偮偗偰2嬌娗偺戙梡傪偝偣偨偙偲傕偁傝傑偡丅揹棳偼丄僾儗乕僩偐傜僇僜乕僪乮捈擬娗偱偼僼傿儔儊儞僩乯偵岦偐偭偰棳傟丄偦偺斀懳曽岦偵偼棳傟傑偣傫丅偙偺惈幙傪巊偭偰惍棳傪峴偄傑偡丅

朤擬惍棳娗丒丒丒5AR4/GZ34丄5V4G丄6CA4/EZ81*丄6X4/EZ90*丄5M-K9丄35W4* etc.

捈擬惍棳娗丒丒丒5U4(G/GB)丄80/5Y3GT丄5Z3丄5R4GY丄12F etc.

|  |  |

| 5AR4/GZ34 | 5U4/5U5G/5U4GB | 6X4/EZ90 |

| 朤擬娗 | 捈擬娗 | 朤擬娗 |

傎偲傫偳偺朤擬惍棳娗偱偼丄僸乕僞乕偺堦抂偑僇僜乕僪偵愙懕偝傟偰偄傑偡偑丄側偐偵偼僸乕僞乕偲僇僜乕僪偑愨墢偝傟偰偄傞傕偺傕偁傝傑偡乮*報乯丅偙偆偡傞偙偲偱僸乕僞乕夞楬傪懠偺媴偲嫟梡偱偒傞傛偆偵側傝傑偡丅偟偐偟丄僸乕僞乕-僇僜乕僪娫偵偼旕忢偵崅偄捈棳亄岎棳揹埑偑偐偐傝傑偡偐傜丄惍棳娗偺僸乕僞乕偼懠偺揹埑憹暆娗傗弌椡娗偲偼撈棫偝偣傞偲偄偆偺偑晛捠偱偡丅

朤擬惍棳娗偼丄僸乕僞乕偑僇僜乕僪傪廫暘擬偡傞傑偱摦嶌偟傑偣傫偺偱丄揹尮傪ON偟偰偐傜埨掕偟偨惍棳嶌梡偑偼偠傑傞傑偱10昩乣悢廫昩偐偐傝傑偡丅捈擬惍棳娗偼僼傿儔儊儞僩偑擬偡傟偽悢昩偱惍棳嶌梡偑偼偠傑傝傑偡丅偙偺堘偄傪廫暘棟夝偟偰偍偐側偄偲丄巚傢偸僞僀儈儞僌偱B揹尮偵崅埑偑偐偐偭偰晹昳傪偩傔偵偟偨傝丄僶僀傾僗偺偨傔偺C揹尮偺棫偪忋偑傝偑娫偵崌傢側偔偰弌椡娗傪愒擬偝偣偰偟傑偆偙偲偑偁傝傑偡丅

惍棳娗偼弌椡娗側偳懠偺恀嬻娗偵斾傋偰抁柦偱偡丅惍棳娗偼庢傝弌偡捈棳揹棳偺悢攞偵媦傇僺乕僋揹棳偵偝傜偝傟傞偙偲偲丄楎壔偟偰偔傞偲撪晹掞峈偑憹壛偟偰揹埑崀壓偑彊乆偵戝偒偔側偭偰偔傞偨傔惍棳娗帺恎偺徚旓揹椡傕憹壛偟偰楎壔偑壛懍偝傟傞偐傜偱偡丅

僔儕僐儞丒僟僀僆乕僪

尰嵼偱偼丄揹尮夞楬偺惍棳慺巕偺抧埵偼僔儕僐儞丒僟僀僆乕僪偑傎偲傫偳撈愯偟偰偄傞偲偄偭偰傛偄偱偟傚偆丅崅媡懴埑偱戝揹棳偵懴偊丄彫宆偱攋夡偵嫮偄乮偦偆偱傕側偄丠乯僔儕僐儞丒僟僀僆乕僪偑惍棳娗傪嬱拃偡傞偺偵傎偲傫偳帪娫偼偐偐傝傑偣傫偱偟偨丅僟僀僆乕僪偵揹棳傪棳偟偨帪偵惗偠傞揹埑崀壓偺偙偲傪乽弴揹埑乿偲偄偄傑偡丅僔儕僐儞丒僟僀僆乕僪偱偼丄0.6V乣1.4V偔傜偄偺娫偵側傝傑偡丅惍棳娗偵偔傜傋傟偽埑搢揑偵掅偄抣偱偡丅堦曽偱丄敿摫懱偺忢偲偟偰僔儕僐儞丒僟僀僆乕僪偺媡懴埑偼僋儕僥傿僇儖偱偡丅偨偲偊偽丄岎棳100V傪曅攇惍棳偁傞偄偼2僞僢僾幃偺椉攇惍棳偡傞応崌偺惍棳僟僀僆乕僪偺媡懴埑偼尦偺揹埑偺1.41攞偺283V埲忋側偗傟偽側傝傑偣傫丅偙傟傪庣傜側偄偲僟僀僆乕僪偼壒傕側偔弖帪偵偟偰攋夡偵帄傝傑偡丅惍棳摦嶌傪峴偭偰偄傞惍棳慺巕偵偼忢帪堦掕偺揹棳偑棳傟偰偄傞傢偗偱偼側偔丄旕忢偵抁偄帪娫偵戝偒側揹棳偑1昩娫偵50偁傞偄偼60夞棳傟偰偄傑偡丅偦偺偨傔丄弴揹棳偺嵟戝掕奿偼摦嶌帪偺揹棳偺悢攞埲忋偺梋桾偑昁梫偱偡丅

堄奜偵朰傟傜傟偑偪側偺偑僟僀僆乕僪偺敪擬偺栤戣偱偡丅弴揹埑1V偱暯嬒200mA傪棳偡偲丄僟僀僆乕僪偼0.2W偺揹椡傪徚旓偟傑偡丅掞峈婍偱偁傟偽1W宆偑昁梫偵側傞敪擬検偱偡丅偙傟偑僸乕僞乕偺捈棳揰壩偲傕側傞偲丄弴揹埑1.3V丄暯嬒揹棳2A側偳偲偄偆偙偲偵側傝丄僟僀僆乕僪1慺巕偁偨傝偺徚旓揹椡偼2.6W偵傕側傝傑偡丅偙傟偼丄10W宆偺儂乕儘乕掞峈偑傾僠僠忬懺偵側偭偰偄傞偺偵旵揋偟傑偡丅姶揹偟偨偔側偄偺偱摦嶌拞偺僟僀僆乕僪傪慺庤偱怗傞恖偼偄側偄偱偟傚偆偗傟偳傕丄僟僀僆乕僪偲偄偆慺巕偑偄偐偵擬偔側傞傕偺偱偁傞偐偼抦偭偰偍偄偰偔偩偝偄丅僟僀僆乕僪偺儕乕僪慄偵偼懢傔偺傕偺偑懡偄偺偼丄儕乕僪慄傪揱偭偰擬傪摝偑偡偙偲傑偱峫偊偰偄傞偐傜偱偡丅

敿摫懱偼恀嬻娗偵斾傋偰敿塱媣揑側庻柦偑偁傞偲巚傢傟偰偄傑偡偑偦偆偱傕偁傝傑偣傫丅僔儕僐儞僟僀僆乕僪傕楎壔偡傞偲弴揹埑偑忋徃偡傞孹岦偑娤應偝傟傑偟偨丅掅揹埑丄戝揹棳夞楬偱偼梫拲堄偱偡丅

僔儑僢僩僉乕丒僶儕傾丒僟僀僆乕僪乮SCHOTTKY BARRIER Diode丄埲壓SBD偲棯偡乯

SBD偺弴揹埑偼僔儕僐儞丒僟僀僆乕僪傛傝傕掅偔0.2V乣1V偔傜偄偱偡丅偦偺偨傔丄弴揹埑偵傛傞儘僗偑栚棫偮掅揹埑丒戝揹棳偵惍棳夞楬偱埿椡傪敪婗偟傑偡丅SBD偺傕偆傂偲偮偺摿挜偼僗僀僢僠儞僌僗僺乕僪偑抁偄偙偲偱偡丅

挿強偩偗嫇偘傞偲僔儕僐儞丒僟僀僆乕僪傛傝傕桪傟偰偄傑偡偑丄廳戝側寚揰偑偁傝傑偡丅偦傟偼媡揹埑傪偐偗偨偲偒偺儕乕僋揹棳偑旕忢偵戝偒偄偲偄偆栤戣偱偡丅僔儕僐儞丒僟僀僆乕僪偼慡偔柍帇偱偒傞偔傜偄偵媡曽岦偺儕乕僋揹棳偑彫偝偄偺偱偡偑丄SBD偼儕乕僋揹棳偑戝偒偄偙偲偵傛傞敪擬偑栤戣偵側傝傑偡丅偟偐傕丄SBD偺儕乕僋揹棳偼壏搙偑忋徃偡傞偲媫憹偡傞惈幙偑偁傞偨傔丄儕乕僋揹棳偵婲場偡傞擬朶憱偺婋尟偡傜偁傝傑偡丅儕乕僋揹棳偵傛傞敪擬偼媡揹埑偑崅偄傎偳戝偒偔側傝傑偡偐傜丄崅揹埑偺惍棳夞楬傎偳婋尟偑憹偟傑偡丅SBD偱偼丄懴埑埲撪偺摦嶌偱偁傟偽戝忎晇偲偄偆傢偗偱偼偁傝傑偣傫丅

恀嬻娗惍棳偲僟僀僆乕僪惍棳偺堘偄

傑偢丄媞娤揑帠幚偲偟偰丄僄僱儖僊乕岠棪偼僟僀僆乕僪偺曽偑埑搢揑偵傑偝偭偰偄傑偡丅揹埑儘僗偼丄僟僀僆乕僪屌桳偺弴揹埑(0.6V乣1.4V掱搙)偩偗偱偡傒傑偡丅惍棳娗偵偼丄僟僀僆乕僪偱偄偆弴揹埑偺傛偆側奣擮偼偁傝傑偣傫偑丄廫悢V乣悢廫V偺斖埻偱揹埑崀壓偑偁傝傑偡丅偦偟偰丄惍棳娗偑楎壔偟偰偔傞偵偮傟偰偙偺揹埑崀壓偼戝偒偔側偭偰偒傑偡丅摨偠揹埑偺僩儔儞僗傪巊偭偨応崌丄摼傜傟傞惍棳弌椡揹埑偼僟僀僆乕僪惍棳偺曽偑崅偔側傝傑偡丅偟偐偟丄摨偠揹尮僩儔儞僗傪巊梡偟偨応崌偵庢傝弌偣傞嵟戝揹棳偲側傞偲丄僟僀僆乕僪惍棳傛傝傕恀嬻娗惍棳偺曽偑悢%乣10%戝偒偄偺偱偡丅庢傝弌偣傞嵟戝揹棳偵偮偄偰偄偊偽丄惍棳岠棪偑埆偄曽偑桳棙偩偲偄偆偺偼柺敀偄偱偡偹丅愢柧偡傞偲挿偔側偭偰偟傑偆偺偱懠偺暥專偵梐偗傑偡偑丄僟僀僆乕僪惍棳偺曽偑揹尮僩儔儞僗偺姫慄偵棳傟傞僺乕僋揹棳偑戝偒偔丄恀嬻娗惍棳偺帪偺僺乕僋揹棳偼暯扲壔偝傟偰偄傞偲偄偆帠忣偵傛傝傑偡丅僟僀僆乕僪惍棳偱偁偭偰傕丄僟僀僆乕僪偛偲偵捈楍偵悢廫乣悢昐兌偺掞峈傪憓擖偡傞偙偲偱恀嬻娗惍棳偲傎傏摨偠岠壥偑摼傜傟傑偡丅

惍棳娗傕偛偔摿庩側傕偺傪偺偧偄偰丄僸乕僞乕乮僼傿儔儊儞僩乯偑偁傝傑偡偺偱丄偦偺偨傔偺揹尮僞僢僾偑昁梫偱偡丅懡偔偺惍棳娗偱偼丄僸乕僞乕乮僼傿儔儊儞僩乯偲僇僜乕僪偲偑嫟捠偵側偭偰偄傞偨傔丄懠偺媴偺僸乕僞乕姫慄偲偺寭梡偼偱偒傑偣傫丅5U4偺傛偆側戝宆惍棳娗偲傕側傞偲丄5V亊3A乮偮傑傝15W乯傕偺揹椡傪昁梫偲偟傑偡丅

僟僀僆乕僪惍棳偱偼丄揹尮ON偲摨帪偵惍棳嶌梡偑偼偠傑傝傑偡丅惍棳娗偱偼丄慜弎偟偨傛偆偵摦嶌奐巒傑偱偵僞僀儉儔僌偑偁傞偨傔丄憹暆夞楬偺B揹尮偺揹埑傪彊乆偵棫忋偘偨偄傛偆側応崌偵堄恾揑偵巊梡偝傟傞偙偲偑偁傝傑偡丅2A3偲80偺傛偆偵丄弌椡娗偲惍棳娗偲偑僙僢僩偱巊偊傞傛偆偵丄僼傿儔儊儞僩偺棫偪忋偑傝帪娫傪懙偊偰偁傞傛偆側傕偺傕偁傝傑偡丅

帺嶌傾儞僾價儖僟乕偺娫偱彅愢擖傝棎傟偰偄傞偺偑丄恀嬻娗惍棳偲僟僀僆乕僪惍棳偳偪傜偑偄偄偐偲偄偆媍榑偱偡丅僟僀僆乕僪惍棳傛傝傕恀嬻娗惍棳偺曽偑壒偑椙偄丄偲偄偆愢傪傛偔帹偵偟傑偡偑偁傝傑偡偑丄巹偼偙偺愢偵偼梌偟傑偣傫丅

惍棳慺巕偺捈楍丒暲楍愙懕

惍棳僟僀僆乕僪偼暲楍愙懕偱偒側偄

惍棳僟僀僆乕僪傪2杮暲楍偵偟偰巊梡偡傟偽2攞偺揹棳梕検偑摼傜傟傞傛偆偵巚偊傑偡丅妋偐偵偦偺偲偍傝側偺偱偡偑丄埲壓偵弎傋傞棟桼偺偨傔偵惍棳僟僀僆乕僪偼偦偺傑傑偱偼暲楍愙懕偱偒傑偣傫丅僟僀僆乕僪偺弴揹埑偼丄晧偺壏搙摿惈傪帩偭偰偄傑偡丅壏搙偑忋徃偡傞偵偮傟偰丄弴揹埑偼掅壓偟傑偡丅2杮偺僟僀僆乕僪偑暲楍偵愙懕偝傟偰偄偨応崌丄壗傜偐偺棟桼偱曅曽偺僟僀僆乕僪偺壏搙偑偪傚偭偲偩偗忋徃偟偨偲偟傑偡丅偡傞偲丄壏搙偑忋徃偟偨懁偺僟僀僆乕僪偺弴揹埑偑彮偟掅壓偟偰丄2杮偺僟僀僆乕僪偵棳傟傞揹棳偵傾儞僶儔儞僗偑惗偠傑偡丅揹棳偑懡偔側偭偨懁偺僟僀僆乕僪偼丄帺屓敪擬偵傛偭偰壏搙偑忋徃偟丄偦偺寢壥丄弴揹埑偑偝傜偵掅壓丄揹棳偑偝傜偵憹壛丄壏搙偑忋徃丄弴揹埑偑掅壓丄揹棳偑憹壛丄壏搙偑忋徃丒丒丒丒偑孞傝曉偝傟丄寢嬊丄侾杮偺僟僀僆乕僪偩偗偵偟偐揹棳偑棳傟側偔側偭偰偟傑偄傑偡丅懡偔偺応崌偼偦偙傑偱嬌抂側尰徾偼婲偒傑偣傫偑丄摦嶌偺埨掕傪寚偔偲偄偆偙偲偵曄傢傝偼偁傝傑偣傫丅

惍棳僟僀僆乕僪傪暲楍偵偟偰巊偄偨偄応崌偼丄偦傟偧傟偺僟僀僆乕僪偲捈楍偵庢傝弌偡弌椡揹棳偵墳偠偰0.1兌乣悢廫兌偺掞峈傪擖傟側偗傟偽側傝傑偣傫丅

惍棳僟僀僆乕僪偺捈楍愙懕

惍棳僟僀僆乕僪傪捈楍偵偟偰巊梡偡傞偙偲偼壜擻偱偡丅揹棳梕検偺憹壛偵偼壗偺岠壥傕偁傝傑偣傫偑丄媡懴揹埑傪崅傔傞偙偲偼偱偒傑偡丅扐偟丄屄乆偺僟僀僆乕僪偺媡懴揹埑偼摨偠偱偼偁傝傑偣傫偺偱丄扨弮偵2攞偵偼側偭偰偔傟傑偣傫丅惍棳僟僀僆乕僪傪捈楍愙懕偟偰懴埑傪崅傔偨偄応崌偼丄偐側傝梋桾傪帩偨偣傞昁梫偑偁傝傑偡丅

惍棳娗偺暲楍愙懕

惍棳娗傪暲楍偵偟偰巊梡偡傞偙偲偼壜擻偱偡丅惍棳娗偼丄僟僀僆乕僪偺傛偆側壏搙埶懚惈偑偁傝傑偣傫偐傜丄暲楍愙懕偵偟偰n攞偺揹棳梕検傪摼傞偙偲偑偱偒傑偡丅偨偩偟丄媴偺偽傜偮偒偵傛傞晧壸偺曃傝傪杊偖偨傔偵丄偦傟偧傟偺惍棳娗偲捈楍偵悢廫兌乣昐悢廫兌偺掞峈傪擖傟傞偙偲傪偍偡偡傔偟傑偡丅

惍棳曽幃

敿攇惍棳

偐偮偰丄楑壙側恀嬻娗儔僕僆偵懡梡偝傟偨丄惍棳慺巕傪1偮偩偗巊偆娙堈揑側惍棳曽幃偱偡丅岎棳偵娷傑傟傞揹椡僒僀僋儖偺偆偪偺曅懁敿暘偩偗傪庢傝弌偡偨傔丄僩儔儞僗偍傛傃惍棳慺巕傊偺晧扴偑戝偒偔丄AC揹尮傪墭愼偟丄僩儔儞僗偼偆側傝傪惗偠丄偟偐傕惍棳捈屻偺柆棳乮儕僾儖傪懡検偵娷傫偩捈棳乯偺暯妸偵偼傛傝戝梕検偺僐儞僨儞僒偑昁梫偱偡丅惍棳曽幃偲偟偰偺晄姰慡偝傪潏潐偟偰敿抂惍棳側偳偲屇偽傟傑偡丅50/60Hz偺岎棳傪敿攇惍棳偟偨帪偺儕僾儖偺婎杮廃攇悢偼50/60Hz偱偡丅

岎棳傪惍棳慺巕偩偗偱惍棳偟偨捈屻偼丄柆棳偲屇偽傟傞偐傑傏偙宆偺攇宍偑摼傜傟傑偡丅偙傟偱傕捈棳偺堦庬偱偡丅捀揰偺揹埑偼尦偺岎棳揹埑乮200V偺応崌乯偺嚂2攞亖栺283V偁傝傑偡偑丄柺愊偱峫偊傞偲曅懁偺攇宍偑幐傢傟偰偄傞偨傔偵尦偺岎棳偺1/2偡側傢偪偵側偭偰偄傑偡丅偙偺傑傑僥僗僞乕偱應掕偡傞偲昞帵偼栺100V偲側傝傑偡丅側偤側傜丄僥僗僞乕偼僺乕僋抣偱偼側偔傎傏幚岠抣傪昞帵偡傞偐傜偱偡丅乮忋恾乯

僐儞僨儞僒偵傛傞暯妸夞楬傪捛壛偡傞偲丄攇宍偺捀揰傪偮側偄偩忬懺偺捈棳偵側傞偺偱丄柺愊偱峫偊傞偲尦偺岎棳偺嚂2攞丄惍棳捈屻偺柆棳偺2嚂2攞丄偡側傢偪栺283V偺捈棳偵側傝傑偡丅乮壓恾乯

乮拲丗偙偙偱偺揹埑偼丄揹尮僩儔儞僗偱偺懝幐偑側偔丄僟僀僆乕僪乮偁傞偄偼惍棳娗乯偱偺揹埑崀壓偵傛傞儘僗傕側偔丄柆棳偑姰慡偵暯妸偝傟偨棟憐揑側傕偺偲偟偨忬懺偱寁嶼偟偰偄傑偡丅庢傝弌偡捈棳揹棳偑偛偔傢偢偐偺帪偼丄尦偺岎棳揹埑傪嚂2攞偟偨揹埑偲傎偲傫偳摨偠偵側傝傑偡丅乯

惍棳慺巕偵偐偐傞媡揹埑偼丄忋恾偺応崌偱偼0V乣-566V偺斖埻偱曄壔偟傑偡丅惍棳慺巕偺弌岥懁偼忢偵+283V偱偡偑丄擖傝岥懁偼-283V乣+283V偺娫偱曄壔偡傞偐傜偱偡丅惍棳慺巕偺媡懴埑偼埨慡傪傒偰800V埲忋偺傕偺偱側偗傟偽側傝傑偣傫丅惍棳慺巕偵棳傟傞暯嬒揹棳偼丄捈棳弌椡揹棳偲摨偠抣偵側傝傑偡丅

偦傕偦傕丄暔帒偺朢偟偐偭偨擔杮偵偍偄偰敿攇惍棳偼懡梡偝傟傑偟偨偑丄杮応暷崙偱偼屆偔偐傜椉攇惍棳偑堦斒揑偱偟偨丅偟偐偟丄夞楬偑娙堈偱偁傝丄揹尮僩儔儞僗偵愱梡偵姫慄偑昁梫偱側偄偨傔丄僶僀傾僗梡揹尮偺傛偆側旝彮揹棳夞楬偱偼尰戙偱傕帪乆巊傢傟傑偡丅敿攇惍棳偱偼丄揹椡夛幮偐傜嫙媼偝傟傞岎棳偺偆偪曅懁偺攇宍偺傒傪巊偄傑偡偐傜丄尩枾側堄枴偱惗妶揹尮慡懱偵傾儞僶儔儞僗傪敪惗偝偣丄揹尮傪墭愼偟傑偡偺偱嵦梡偼偍偡偡傔偟傑偣傫丅椉攇惍棳傛傝傕敿攇惍棳偺曽偑壒偑椙偄丄偲偄偆惡傪帹偵偟偨偙偲偑偁傝傑偡偑偦偆偟偨晽愢偵帹傪孹偗偰偼偄偗傑偣傫丅

僙儞僞乕僞僢僾幃椉攇惍棳

椉攇惍棳偵傕偄偔偮偐偺曽幃偑偁傝傑偡偑丄堦斒揑側傕偺偺堦偮偑2偮偺姫慄傪巊偭偨椉攇惍棳曽幃偱丄僙儞僞乕僞僢僾幃椉攇惍棳偲傕偄偄傑偡丅埵憡偑斀懳偺2偮偺敿攇惍棳傪慻傒崌傢偣偨傕偺丄偲峫偊偨傜偄偄偱偟傚偆丅敿攇惍棳偺柆棳偑偡偐偡偐側偺偵斾傋偰丄椉攇惍棳偱偼柆棳偑枾偵楢側偭偰偄傞暘惍棳岠棪偑椙偔側偭偰偄傑偡丅50/60Hz偺岎棳傪椉攇惍棳偟偨帪偺儕僾儖偺廃攇悢偼100/120Hz偱偡丅

岎棳傪惍棳偟偨捈屻偺柆棳偼丄偐傑傏偙宆偑楢懕偟偨傛偆側攇宍偑摼傜傟傑偡丅捀揰偺揹埑偼尦偺岎棳揹埑乮200V偺応崌乯偺嚂2攞亖栺283V偁傝丄柺愊偱峫偊傞偲尦偺岎棳偲摨偠偵側偭偰偄傑偡丅偙偺傑傑僥僗僞乕偱應掕偡傞偲昞帵偼栺200V偲側傝傑偡丅乮忋恾乯

僐儞僨儞僒偵傛傞暯妸夞楬傪憓擖偡傞偲丄攇宍偺捀揰傪偮側偄偩忬懺偺捈棳偵側傞偺偱丄柺愊偱峫偊傞偲尦偺岎棳偺嚂2攞丄惍棳捈屻偺柆棳偱傕嚂2攞丄偡側傢偪栺283V偺捈棳偵側傝傑偡丅乮壓恾乯

惍棳慺巕偵偐偐傞媡揹埑偼丄忋恾偺応崌偱偼敿攇惍棳偲摨偠566V偱偡丅傑偨丄惍棳慺巕偵棳傟傞暯嬒揹棳偼丄捈棳弌椡揹棳偺1/2偵側傝傑偡丅惍棳慺巕偺媡懴埑偼埨慡傪傒偰800V埲忋偺傕偺偱側偗傟偽側傝傑偣傫丅

僽儕僢僕椉攇惍棳

摨偠椉攇惍棳偱傕丄揹尮僩儔儞僗偵僙儞僞乕僞僢僾傪昁梫偲偟側偄偐傢傝偵惍棳慺巕傪4屄巊偆惍棳曽幃偱偡丅嵟廔揑偵摼傜傟傞柆棳偼僙儞僞乕僞僢僾幃偲摨偠偱偡丅

僟僀僆乕僪乮偙偺曽幃偱惍棳娗偑巊傢傟傞偙偲偼傑偢偁傝傑偣傫乯1杮偁偨傝偵偐偐傞媡揹埑偼丄忋恾偺応崌偱偼283V偱偡丅傑偨丄僟僀僆乕僪偵棳傟傞暯嬒揹棳偼丄捈棳弌椡揹棳偺1/2偵側傝傑偡丅僟僀僆乕僪偺媡懴埑偼丄忋婰偺2偮惍棳曽幃偵斾傋偰掅偔偰傕傛偄乮1/2側偺偱400V乯偲偄偆儊儕僢僩偑偁傝傑偡丅寚揰偲偄偊偽丄忢偵僟僀僆乕僪偑2杮捈楍偵偼偄偭偰偟傑偆偲偄偆偙偲偱偡丅100V埲忋偺崅埑偱偁傟偽栤戣偼側偄偺偱偡偑丄僸乕僞乕偺捈棳揹尮偺傛偆側掅揹埑丒戝揹棳夞楬偱偼丄2杮暘偺僟僀僆乕僪偺弴揹埑乮0.6乣1.4V亊2乯偵傛傞揹埑掅壓偑柍帇偱偒側偔側傝傑偡丅

攞揹埑椉攇惍棳

偨偭偨1偮偺姫慄偱丄2攞偺惍棳弌椡揹埑傪摼傛偆偲偄偆拵偺傛偄夞楬偱偡丅偙偺夞楬偼丄敿攇惍棳夞楬傪2偮廳偹偨曄宍偲峫偊傞偙偲偑偱偒丄敿攇惍棳夞楬偱巊傢傟側偐偭偨晧偺僒僀僋儖傕巊偭偰偟傑偍偆丄偲偄偆敪憐偵棫偭偰偄傑偡丅

僟僀僆乕僪乮偙偺曽幃偱惍棳娗偑巊傢傟傞偙偲偼傑偢偁傝傑偣傫乯1杮偁偨傝偵偐偐傞媡揹埑偼283V偱偡丅僟僀僆乕僪乮偙偺曽幃偱惍棳娗偑巊傢傟傞偙偲偼傑偢偁傝傑偣傫乯偵棳傟傞暯嬒揹棳傕丄捈棳弌椡揹棳偲摨偠抣偵側傝傑偡丅僟僀僆乕僪偵偐偐傞媡揹埑偼丄忋恾偺応崌偱偼283V偱偡丅

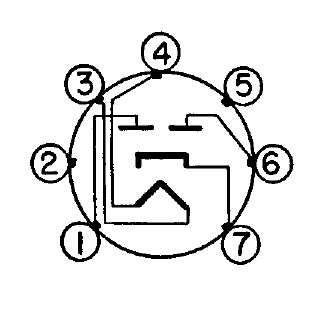

僐僢僋僋儘僼僩夞楬

悽偺拞偵偼柺敀偄偙偲傪峫偊傞恖偑偄傞傛偆偱丄偙偺僐僢僋僋儘僼僩夞楬偼n攞揹埑偑摼傜傟傞晄巚媍側惍棳曽幃偱偡丅壓恾偺忋偐傜弴偵丄2攞揹埑惍棳丄3攞揹埑惍棳丄4攞揹埑惍棳偲側偭偰偄傑偡丅偙偺挷巕偱5攞丄6攞丒丒丒n攞惍棳偑壜擻偱偡丅偨偩偟丄攞棪偑崅偔側傞偵偮傟偰摼傜傟傞弌椡揹棳偼寖尭偟偰備偒傑偡丅揹棳偼傎偲傫偳偄傜側偄偑崅偄揹埑偑梸偟偄丄偲偄偆帪偺偨傔偵抦偭偰偍偔偲曋棙偱偡丅

僐儞僨儞僒丒僀儞僾僢僩偲僠儑乕僋丒僀儞僾僢僩

惍棳弌椡偺偡偖屻偵偼丄柆棳傪側傔傜偐側捈棳偵側傜偡暯妸夞楬偑偒傑偡丅暯妸偵偼僐儞僨儞僒偺廩曻揹嶌梡傪墳梡偟偨傕偺偑忢幆揑偵巊傢傟傑偡偑丄惍棳捈屻偵僐儞僨儞僒傪抲偔偐乮僐儞僨儞僒丒僀儞僾僢僩乯丄僠儑乕僋傪偼偝傫偱偐傜僐儞僨儞僒傪抲偔偐乮僠儑乕僋丒僀儞僾僢僩乯偺2偮偺曽朄偑偁傝傑偡丅

忋:僐儞僨儞僒丒僀儞僾僢僩丄壓:僠儑乕僋丒僀儞僾僢僩

忋:僐儞僨儞僒丒僀儞僾僢僩丄壓:僠儑乕僋丒僀儞僾僢僩

偙傟傑偱偺愢柧偼偡傋偰僐儞僨儞僒丒僀儞僾僢僩傪慜採偲偟偰偄傑偟偨偺偱丄岎棳200V傪惍棳丒暯妸偡傞偲283V偵側傝傑偟偨丅偦傟偼丄柆棳偺僺乕僋抣乮283V乯偑僐儞僨儞僒偵棳傟崬傫偱偄傞偐傜偱偡丅僠儑乕僋丒僀儞僾僢僩偱偼丄搑拞偵嫴傑偭偨僠儑乕僋偺偣偄偱僐儞僨儞僒偵偼幚岠抣乮200V乯偟偐偐偐傜側偄偨傔丄暯妸偡傞偲200V偵側傝傑偡丅偙偺2偮偺曽幃偺堘偄偼丄

僐儞僨儞僒丒僀儞僾僢僩丒丒丒峔憿偑娙扨偱楑壙丄崅偄惍棳弌椡揹埑偑摼傜傟傞丄惍棳弌椡揹埑偼捈棳弌椡揹棳偺曄壔偺塭嬁傪庴偗傗偡偔乮儗僊儏儗乕僔儑儞偑偄傑偄偪乯丄僟僀僆乕僪乮惍棳娗乯偵揹尮ON捈屻偺僐儞僨儞僒傪廩揹偡傞偨傔偺撍擖揹棳傗愲摢揹棳乮屻弎乯偑棳傟傞丅暯妸夞楬偲偄偊偽偙傟偑昗弨丅

僠儑乕僋丒僀儞僾僢僩丒丒丒廳偄儕僾儖揹棳偱傕怳摦偟偵偔偔楻塳帴懇偑彮側偄僠儑乕僋僀儞僾僢僩愱梡偺僠儑乕僋偑昁梫丄惍棳弌椡揹埑偑掅偄丄惍棳弌椡揹埑偼捈棳弌椡揹棳偺曄壔偺塭嬁傪庴偗偵偔偔乮儗僊儏儗乕僔儑儞偑椙偄乯丄揹尮ON捈屻偺僐儞僨儞僒傪廩揹偡傞偨傔偺撍擖揹棳偼娚枬丅扐偟偙偺曽幃傪嵦梡偟偰偄傞傾儞僾偼彮側偄丅

偲偄偭偨偲偙傠偵偁傝傑偡丅堦尒丄僠儑乕僋丒僀儞僾僢僩傕埆偔側偝偦偆偵巚偊傑偡偑丄僠儑乕僋偺怳摦偲帴懇偺楻傟偺栤戣偑戝偒偔丄偟偐傕巗斕偺揹尮僩儔儞僗偺傎偲傫偳偑僐儞僨儞僒丒僀儞僾僢僩傪堄幆偟偰偄傞偣偄傕偁偭偰丄悽偺拞偺傾儞僾偺揹尮夞楬偼僐儞僨儞僒丒僀儞僾僢僩偑戝惃傪愯傔傑偡丅偟偐偟丄庤帩偪偺揹尮僩儔儞僗偑崅埑僞僢僾偟偐側偔丄偙傟傪巊偭偰掅埑偱摦嶌偡傞媴傪巊偭偨傾儞僾傪嶌傝偨偄傛偆側応崌偼丄僠儑乕僋丒僀儞僾僢僩曽幃偑曋棙偱偡丒丒丒傑偁丄偙偆偄偆巊偄曽偼僠儑乕僋丒僀儞僾僢僩杮棃偺巊偄曽偱偼偁傝傑偣傫偑丅