◆2-1-1現象の把握

オーディオアンプのトラブルシューティングは「現象の把握」から始めます。 過去、私が運営するインターネットの掲示板上で解決されたトラブルの記録を調査してみると、全体の三分の一は現象の把握だけで問題か所を特定することができ、次の三分の一は完全には特定できないまでも2つか3つくらいの可能性まで絞り込むことができています。最後に残った三分の一は中を開けて測定したり実際に半田ごてを使っていろいろな作業をしてようやく問題解決できています。

現象は目で見てわかるもの、音でわかるもの、匂いでわかるもののほかに測定してわかるものなどがあります。現象は、アンプにCDプレーヤをつないだり、あるいは何もつながなかったり、入力セレクタの位置を切り替えたり、真空管を左右で入れ替えたり、という風に外的な条件を変えることで変化することがあります。現象は、電源スイッチをONにしてすぐに生じることもあれば、十数秒経ってから生じることもあります。トラブルに遭遇して行き詰ったら中を開けていじる前に「とにかく何か外部条件を変えてみよ」と言われるゆえんです。 現象をうまく把握することでトラブルの原因の「種類」の絞込みができます。たとえば、真空管を交換してもあいかわらず同じ現象が出ていたら、真空管の不良ではないことがわかります。ハムの周波数が50Hz(あるいは60Hz)ではなくて100Hz(あるいは120Hz)であるならば、電源トランスからの誘導が原因である可能性はほぼなくなります。

現象をうまく把握することによってトラブルの原因となっている「場所」の絞込みもできます。初段管を抜いた状態でもハムが消えないのなら、ハムの発生か所は初段ではなくそれよりも後段であることになるからです。 現象の把握は、トラブルシューティングにおける「消去法」を効率的に行うためのとても重要な作業なのです。

◆2-1-2現象把握の第一段階

消防隊は、燃え盛る現場に到着してもいきなり放水したりすぐに火の中に飛び込んだりせず、状況を把握して作戦を立ててから消火/救助活動に取り掛かるのだそうです。トラブルシューティングでも、いきなりトラブルが生じた機材に手を加えたりしないで、まずは状況把握と作戦を立てることから始めるようにします。

そこで、現象把握の第一段階は、外見や音や振動、発熱などで判断できること、つなぐ機材を入れ替えたり左右の接続を入れ替えるなど、機器の裏蓋等中を開けない範囲のテストでわかることからはじめます。 アンプの中を散々いじっても原因がわからず、使用していた接続ケーブルを別のものに取り替えたら解決してしまった、などという間の抜けた話は良く耳にします。 メーカー品や人が作ったアンプで回路図が入手できない場合は安易に中を開けることはできませんから、この第一段階での現象把握でどこまで情報を得ることができるかは重要です。

(1)五感によってわかる現象をつかむ。

・音の出方(音が出る・出ない、音が大きい・小さい、音が歪む、左右のバランスが揃わない)。

・スピーカーからノイズが出る(ハムが出る、プツ、ボツ、ボコ、サー、シー、バリバリ、ゴソゴソ、ピー、ギャー、スピーカーのコーン紙が揺れる)。

・スピーカー以外の部品から異音がする(部品が鳴く、唸る、シューシューいう、振動する、音楽が聞こえる)。

・異臭がする、焦げ臭い、何かが溶ける臭い。

・発光する(赤熱する、異常に明るい・暗い、ピカッと光る、火花が出る)。

・煙が出る、発火する、破裂する。

・ヒューズが切れる(プツン、溶ける、飛び散る)。

(2)上記(1)について、時間的な変化やタイミングを把握する。

・電源ONした直後か、数秒〜十数秒経ってからか、かなり時間が経ってからか。

・再現性があるか、不規則に発生するか。

・電源OFFした直後には生じなくなるか、暫く生じているか。

(3)入出力の接続のしかたや条件を変えて何がどう変化するかをみる。

・左右の接続を入れ替える。

・複数の入力端子がある場合、それらによる違いを見つける。

・入力にCDプレーヤなど何かをつないだ時とつながない時の違いを見つける。

・出力にダミーロードやスピーカーなど何かをつないだ時とつながない時の違いを見つける。

・接続ケーブルを別のものと取り替えてみる。

(4)端子にテスターを当てて調べる。

・ショートしているかどうか調べる。

・導通があるかどうか調べる。

・異常な電圧が出ていないか調べる。

初心者:すぐに裏蓋を開けようとする。

ベテラン:慌てず、じっくり周囲から攻める。

◆2-1-3現象把握の第二段階

第一段階を一歩進めて、シャーシの中を開けて目視でチェックしたりテスターを当てて測定してわかることや、回路に手を入れることなく真空管を一時的にはずしたり入れ替えたりしてわかることから現象を把握します。半田ごてを使って部品を取り外すなどアンプに手を加えたりしない範囲での現象把握です。

(1)部品や実装の異常を見つける。

・部品の変色、部品の脱落、焦げた跡、破裂した跡、融けた跡。

・真空管の破損、ヒーター点灯の有無、ゲッタの白濁。

(2)真空管の差し替えや取り外し。

・真空管を左右で入れ替える。

・真空管を別の新品と入れ替える。

・動作に問題を生じない範囲で一部の真空管を抜いて動作させてみる。(但し、回路知識やベテランのアドバイスが必要)

(3)テスターによる導通・絶縁テスト。

・すべてのアースがつながっているか・・・導通があるか。

・絶縁されるべきところが絶縁されているか。

・ショートしているところはないか。

・スイッチを操作した時に、正しく導通があったり切れたりするか。

(4)テスターによる各部の電圧の確認。

・動作中の各部の電圧が設計どおりであるか。

(5)目視による部品の間違い探し。

・正しい型番の真空管が挿入されているか。

・正しい規格(抵抗値、コンデンサ容量、耐圧)の部品が使われているか。

・正しい向き・極性で取り付けられているか。

(6)目視による配線ミス探し。

(7)その他

・過去に部品を交換した形跡はないか。

・改造した形跡はないか。

初心者:すぐに半田ごてを暖め、いきあたりばったりで部品を交換しようとする。

ベテラン:慌てず、じっくりを中を観察し、最小限の測定からはじめる。

オーディオアナライザやオシロスコープなどテスターを超えたさまざまな測定器を使用して現象を把握します。また、一部の部品をとりはずしたり、回路の一部を切断・ショートするなどアンプに手を加えて調査します。

(8)出力端子に現われるノイズを測定する。

・テスターを使ってハムの電圧を測定する。

・電子電圧計やオーディオアナライザを使って測定する。

・ノイズをPCに入力してソフトを使って解析する。

・オシロスコープで発振の有無やノイズの状態を観測する。

(9)正弦波や方形波などのテスト信号を入力して、出力側に現われる信号を測定・観測する。

・身近な道具とテスターを使って利得を測定する。

・オーディオ・ジェネレータと電子電圧計を使って利得や周波数特性を測定する。

・テスト信号をPCに入力して解析する。

・オシロスコープ波形で観測する。

・歪み率計を使って歪み率を測定する。

(10)回路の一部を切断あるいはショートさせた状態でさまざまな測定を行う。

・オーディオ信号経路の途中で測定する。

・オーディオ信号経路の途中でアースとショートさせて測定する。

・オーディオ信号経路の途中から信号を入れて測定する。

・電源回路を途中で切り離して電圧を測定する。

・部品を取り外してテスターを当てて正常かどうか調べる。

・部品を交換して変化を調べる。

■2-2トラブルの原因の90%は配線ミスかハンダ不良

私のインターネット・サイトに寄せられるトラブルの問い合わせには、よく以下のような一言が添えられています。

「配線に間違いはないのですが、異常な電圧が出ます。一体何が悪いのでしょうか?」

私は「それはあなたの配線が間違っているからなんじゃないでしょうか」と書きそうになるのをぐっとこらえて「回路図上に書かれた電圧のどこがどう違っているのか教えてください」という返信をした上で、一つ一つ論理的に解明するようにしています。そして、ほとんど例外なく部品の不良などなく、見ればすぐにわかるようなところの配線が欠落しているか間違ったところにつながれているのです。

どうも初心者ほどいの一番に部品を疑う傾向があります。しかし、部品の不良の確率は非常に低いのです。私たちが自作したオーディオアンプの大半は一発で動作することはなく、完成までに何らかのトラブルに出遭うのが普通です。その原因が部品の不良だったら、同じ部品を使ったメーカー品もトラブルだらけだということになりますがそういうことでしたら今頃日本の産業は潰れています。

製作中あるいは完成直後の自作オーディオアンプのトラブルの原因の50%は配線ミスです。おそらくご本人は何度も何度も配線の間違いがないかどうかチェックされた上での問い合わせなんだと思います。それなのに何故、そんな間違いに気づかないのでしょうか。 それは、作った本人がチェックしているからです。仕事の場面でも、入念にチェックしたはずの企画書を客先に提出したところ、その場で数字の誤りや誤字・脱字を指摘されてしまったというような経験をお持ちの方も多いと思います。 すべからく、自分で行った作業の誤りは、本人は気づかないものです。

初心者:まず、自分以外の何か(部品など)を疑う。

ベテラン:まず、自分の配線を疑う。

配線ミスと並んで多いのがハンダづけの不良です。 ハンダづけは熟練を要する高度な作業だということがあまり知られていません。ハンダは流し込んで固めてしまえば確実に導通して回路が正常に動作すると思っている初心者が多いように思います。 そのためはじめてのアンプ作りや電子工作で、本作業にはいる前にハンダづけの練習をする人は滅多にいません。はじめてハンダづけをした人のハンダづけの箇所の線を手で引っ張ると、あちこちでぽろぽろと取れてしまうのです。確実を期そうとして山盛りにしたハンダの中が空洞になっていて、線材がぐらぐらと遊んでいるのに気づかないでいます。

◆2-2-1目視による配線ミスの発見

配線ミス発見の基本はなんといっても目視による発見ですが、この方法は発見率が高い一方で漏れる率も高いという欠点があります。 多くの方はいきなり回路図を見て配線するのではなく、作業用に自分で実体配線図を描いてからそれを見て配線をすると思いますが、そもそも自分で描いた実体配線図に間違いがあることがあります。 この場合、回路図をコピーし、配線が進むたびに回路図上でもマーカーで1本1本塗りつぶす作業を行うことでダブルチェックしながら作業する方法が確実です。

回路図→実体配線図をおこす→実体配線図を見ながら配線する→回路図上で配線が終ったか所を塗りつぶす→実体配線図が違っていると回路図と合わないので発見できる

配線作業では、同時に部品に関する誤りもチェックします。

・抵抗器の抵抗値(カラーマーク)のチェック

470kΩ(黄紫黄)であるはずのところに47kΩ(黄紫橙)がつけられていたり、200Ω(赤茶茶)であるはずのところに120Ω(茶赤茶)がつけられていないか。

・コンデンサの容量値、耐圧のチェック

100pF(101Mと表示)のつもりで10pF(100Mと表記)がつけられていないか。0.1μF/630Vと1μF/50Vでは容量が小さい0.1μFの方が大きいことがあるが、大きい方を1μFだと思って取り付けていないか。

・極性のあるコンデンサ(アルミ電解コンデンサ、タンタル電解コンデンサ、OSコンなど)の向きのチェック

2個以上の同型の電解コンデンサを向きを違えて複数取り付けるような場合、うっかりミスで極性を逆にして取り付けてしまっていないか。マイナス電源でダイオードの向きを逆にする回路が使わた場合、プラス電源の要領で極性を決めていないか。

・ダイオードの種類、型番、極性のチェック

ブリッジ整流回路などで複数のダイオードを向きを違えて取り付ける場合、目の錯覚やうっかりミスで極性を逆にして取り付けてしまっていないか。マイナス電源でダイオードの向きを逆にする回路が使われた場合、プラス電源の要領で極性を決めていないか。一般のダイオードとツェナダイオードとでは電流の向きが逆だが勘違いして取り付けていないか。

・トランジスタ、FET等半導体の名称、足の順序のチェック

トランジスタの足の配列はメーカーや型番ごとにばらばらで一定ではないので、必ずメーカー発表のデータシートをプリントしたものか、それが入手できない場合は最低限CQ出版社「トランジスタ規格表」※1記載のデータを使ってチェックします。

メーカー発表のデータシートは半導体メーカーのインターネット・サイトからpdf形式でダウンロードできますが、現行品に限られるためちょっと古くなったもののデータは消えてしまいます。インターネット上には世界の半導体を網羅したデータベース※2があるので是非活用してください。

半導体はその名のとおり動作条件によって特性が変化するので、テスターを当てても一定の抵抗値を示すわけではなくテスターを使った方法で接続の誤りを発見することは容易ではありません。

・IC(3端子レギュレータ、OPアンプなど)

トランジスタに準じます。データシートを使って接続のチェックするようにします。足の本数が多いと間違えやすいので注意します。

※1 CQ出版社「トランジスタ規格表」

毎年発行されているトランジスタ規格表で、国産トランジスタほぼ網羅し、トランジスタ規格の主なものを簡潔にまとめたものです。半導体を使った製作をする人の必携書といえるでしょう。

※2 http://www.datasheetcatalog.com/

・真空管ソケットピンの配列のチェック

真空管ソケットピンの間違いやすいパターンにはいろいろあります。

見かけ上よく似た3種類の双3極管、12AX7、6DJ8、5687を比較してみましょう。左側のユニットのプレート(P)、グリッド(G)、カソード(K)は3管ともに1〜3番ピンが使われており接続は同じです。右側ユニットでは、12AX7と6DJ8は同じですが、5687は微妙に違います。

ヒーターについて見てみると、12AX7と5687は4番〜5番の間に12.6Vをかけて使うという点では同じですが、6.3Vとして使う時に使うセンター端子のピンの位置が異なっています。12AX7は9番ですが5687は8番ピンです。6FQ7は12.6Vで使う接続はなく、4番〜5番の間は6.3Vです。

ヒーターの端子は、7ピンのMT管では3番〜4番の間、9ピンのMT管では4番〜5番の間という標準的な約束があります。これに慣れてくるとすべての真空管ソケットを同じペースで配線してしまことが結構多いので注意がいります。

・スイッチの端子の順序のチェック

トグルスイッチは倒したレバーの反対側が「ON」になるのが一般的ですが、ロータリー・スイッチの接続はわかりにくく、一定のルールがあるわけではないので現物にテスターを当ててみて、操作した時にどことどこが導通するのかチェックする必要があります。特にロータリー・スイッチは表から見た場合と裏から見た場合とで動きが逆転するため頭の中が混乱するので絵を描いて確認するなど工夫がいります。

また、接点が接近しているためハンダクズや芯線のヒゲなどが接触してないかどうかもチェックします。

<テスターを使う>

つながっているべきところがつながっていてちゃんと導通しているか、絶縁されていなければならないところがちゃんと絶縁されているかを効率的に調べる道具がテスターです。 真空管は他の部品と違ってヒーターが暖まらないと電流が流れないので、通電前にプレートやカソードにテスターを当てても導通がなく、真空管そのもののよしあしはわかりません。真空管で電源を入れなくても最初から導通があるのはヒーターだけです。 しかし、このことは真空管アンプをテスターで検査しやすくしてくれます。真空管が「ない」と思って回路の導通の状態を検査できるからです。これに対して半導体アンプでは、半導体そのものが中途半端に導通があるために回路にテスターを当てても表示された値が正しいかどうかがさっぱりわかりません。

回路図と実際の配線とのギャップが大きいのがアースの配線です。回路図では「アース記号」を書いてしまえばアースしたことになりますが、実際の配線ではすべてのアースをきちんと配線しなければなりません。 アース配線で最も多いミスは、アースのどこかに途切れてつながっていないところできているというものです。アースにつながるべき1つ1つの部品はブロックごとにちゃんとアースされていても、各ブロックをつなぐアースが忘れられてしまうのです。その典型的な例は、アンプ部と電源部をつなぐアースのつなぎ忘れでしょう。 特に、電源部のアースとアンプ部のアースが途切れていると、電源スイッチを入れた途端にアンプ部全体にB電源と同じに高圧がかかってしまうので非常に危険です。

アースの導通確認は、目視よりもテスターを使ったチェックの方がはるかに有効です。

アースの導通チェックポイント

・各ブロック内で、アースにつながっていなければならない部品がアースにつながっているか。

・ブロックごとのアースが互いにつながっているかどうか。

・プラス電源とマイナス電源のアースがつながっているかどうか。

・ヒーター回路の一端がアースとつながっているかどうか。

・シャーシとアースがつながっているかどうか。

・シールドケース、トランスのケース、ボリュームのケースやシャフト、放熱板などアースにつながっていなければならない部分がアースにつながっているか。

・アースから浮いたどこにもつながっていない金属がないかどうか。

<コラム> 各種半導体のテスターによる導通測定値

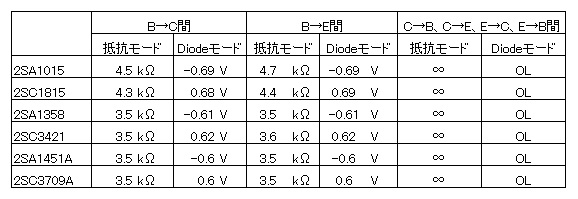

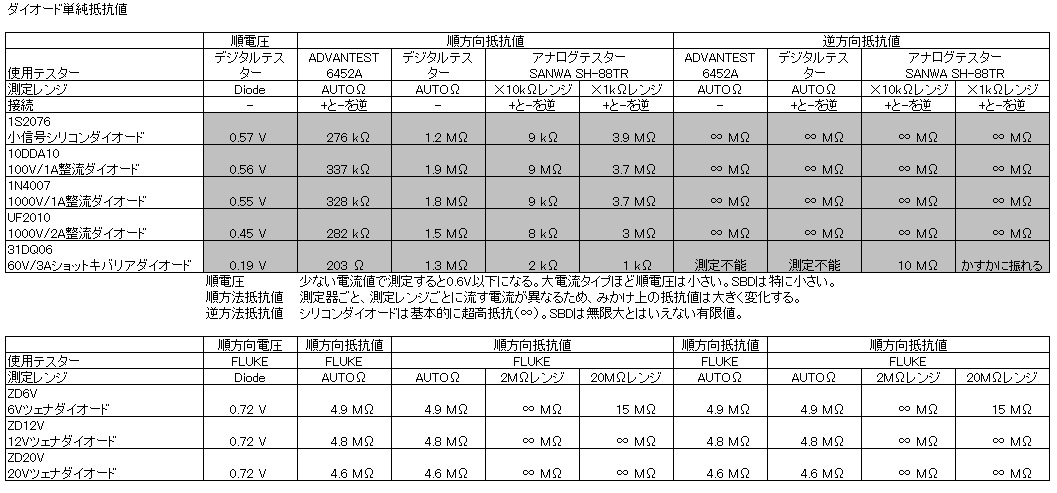

ダイオードやトランジスタにテスター(Ωレンジ)を当てても常に一定の抵抗値が表示されるとは限りません。テスターは機種ごとに計測時に対象物に印加する電圧、流す電流が異なりますのでその違いが測定値に現われます。しかし、それでも一定の傾向がありますので、各端子間にテスターを当てた時の値の傾向を知っていれば、半導体の不良や配線ミスをみつけるためのヒントになります。破壊した半導体は、ショートモード破壊して端子間が極端に低抵抗になっていたり、逆にオープンモード破壊してどちらの方向にもほとんど導通がなくなっています。 手元にあるいくつかの半導体について、2種類のテスターで導通を調べた時に実測値を表にまとめましたので参考にしてください。

シリコンダイオード

テスターをダイオード・レンジにして順方向電圧を測定し0.4〜0.7Vであること、Ωレンジにして逆方向に導通があったり極端に低抵抗になっていないで高抵抗であることを確認する。

ツェナダイオード(定電圧ダイオード)

テスターをダイオード・レンジにして順方向電圧を測定し0.5〜0.8Vであること、Ωレンジにして逆方向に導通があったり極端に低抵抗になっていないで高抵抗であることを確認する。

バイポーラ・トランジスタ(ダーリントン接続の例外)

トランジスタの特性はテスターを当てても何もわかりません。しかし、過電圧、過電流、異常な高温にさらされて破滅的な状態に陥っているかどうかを確かめるくらいのことは可能です。正常なトランジスタにテスターを当てると、以下のような値が表示されます。但し、使用するテスターによって必ずしも同じ値が出るわけではありません。私が使っているFLUKE73の場合はこうなったという参考値です。