SEPP-OTLアンプその2

SEPP-OTL回路が登場するや、そのコンパクトさ、高性能さ、そして何よりも出力トランスが不要だというエコノミーさが歓迎されて、それまで主流であった真空管アンプを一気に駆逐し、オーディオアンプのスタンダードになってしまいました。更に、初段を差動回路とすることによって出力段中点の電位を安定させる方法が考案され、出力段とスピーカの間を隔てていたコンデンサをもなくしてしまいます。

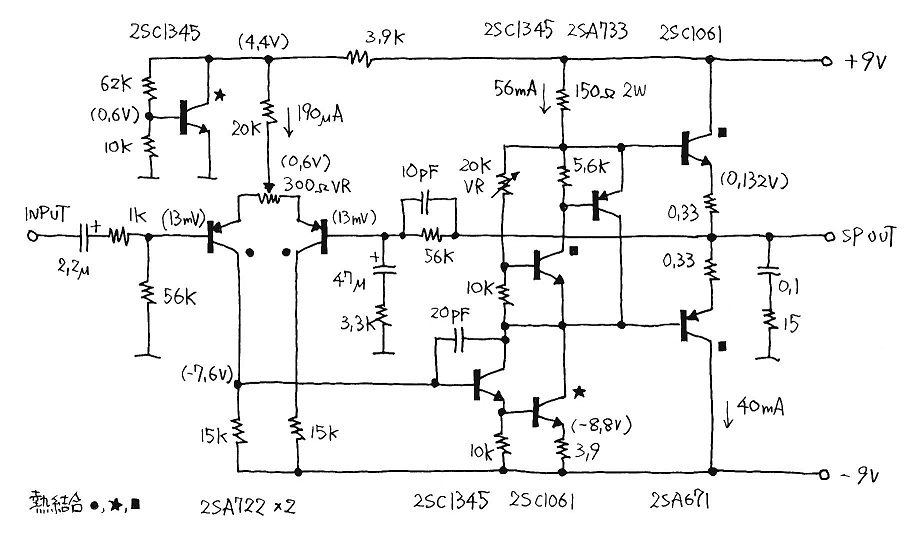

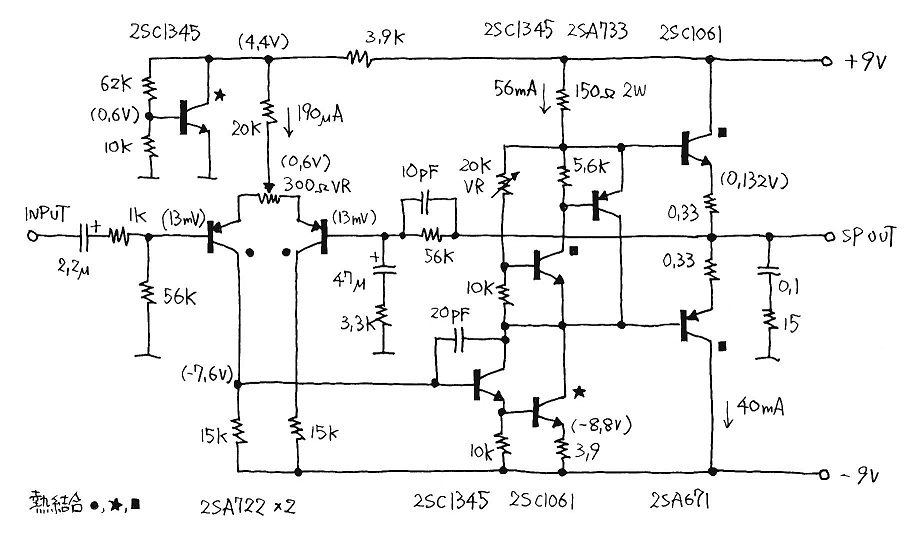

本章では、±電源で動作するSEPP-OCLアンプを1つご紹介します。回路の構成は、前章でご紹介したものをベースにしてOCL化し、さらに改良を加えて高い安定度を得ています。もちろん、一般に知られているものとは少し違っていて、私なりの考えがはいっています。

出力段

日立製トランジスタ2SC1061と2SA671による純コンプリメンタリです。その1と同様、出力段はダーリントン接続としないで、無理を押しての1段構成です。

日立製トランジスタ2SC1061と2SA671による純コンプリメンタリです。その1と同様、出力段はダーリントン接続としないで、無理を押しての1段構成です。

最大出力はおおよそ3W(8Ω)、そのときの出力電圧の実効値は√(3W×8Ω)=4.9Vですから、出力電圧のピーク値は4.9V×√2=6.93Vです。従って、スピーカに供給すべき信号電流のピーク値は6.93V÷8Ω=0.87Aです。

最大出力時における出力段のQ8(2SC1061)およびQ9(2SA671)に流れるエミッタ電流の最大値は0.87Aということになり、hFE=100であるとすると、ベース電流の最大値は0.87A÷100=8.7mAになります。

出力段のバイアス回路は、Q6(2SC1345)とQ7(2SA733)トランジスタの組み合わせによる定電圧回路を使っています。定電圧特性は、Q6のベース回路の20kΩVRと10kΩとの比率で決定されます。ここで決定される電圧は、Q6のベース〜エミッタ間電圧にほぼ比例しますから、Q6と出力段トランジスタ(Q8,9)とを熱結合することで、かなり精度の高い温度補償特性が得られます。

無信号時のアイドリング電流は40mAです。Q8,9は、秋葉原で1個50円で売られている3cm角くらいの大きさの放熱板に取りつけてプリント基板に実装しました。電源電圧は±9Vしかなく、最大出力時でも、コレクタ損失は知れているのでこんな放熱板で十分です。

ドライバ段

出力段の2SC1061および2SA671は最大出力時に8.7mAのベース電流を要求しますから、ドライバ段のコレクタ負荷抵抗の値は、コレクタ電流に8.7mAを重畳した時の電圧降下ができるだけ小さい値でなければなりません。ドライバ段のコレクタ負荷抵抗が150Ωですから、ここでの電圧ロスは8.7mA×150Ω=1.3Vになります。

ドライバ段のエミッタには3.9Ωの電流帰還をかけてあるため、Q5のエミッタ電位はB-に対して約+0.22V、Q4のベース電位は同じく約+1.4Vになります。

2SC1060がhFE=100であるとすると、ベース電流は56mA÷100=0.56mAになります。そこで、ドライバ段にQ4(2SC1345)を追加してダーリントン接続とすることにしました。Q4のエミッタ電流はQ5(2SC1061)のベース電流(0.56mA)に10kΩの抵抗に流れる電流を加えたもの(0.82V÷10kΩ=0.082mA)と同じですから、2SC1345がhFE=400だとして、ベース電流は(0.082mA+0.56mA)÷400=1.6μAになります。

入力インピーダンスは非常に高く、超概算ですが、{3.9Ω+(26÷56mA)}×100×400=175kΩになりました。ドライバ段の利得は約28倍と控え目です。

初段

初段Q1,2には、松下製PNPトランジスタ2SA722(200本1000円だった)を使い、差動にするとともにドライバ段との直結にしています。コレクタ電流が95μAと非常に少なくなっているのは、Q1,2のベース電流をできるだけ少なくしたかったからです。Q1,2のベース電流は約0.24μAです。従って、初段ベースとアースをつないでいる抵抗(56kΩ)および負帰還抵抗(56kΩ)における電圧降下はわずかに13mVです。ここでの電圧降下が大きいと、出力端に現れるDC分のドリフトが大きくなってしまいますから、13mVにおさえたことによる効果は大きいものがあります。もちろん、Q1とQ2とは熱結合することによって、温度によるベース〜エミッタ間電圧変動の影響を相殺しています。

ところが、初段コレクタ電流(95μA)は、ドライバ段Q4,5段のベース〜エミッタ間電圧によって決定されますから、このままでは温度変化によって初段コレクタ電流が変動してしまい、ひいては出力端に現れるDC分のドリフトが大きくなってしまいます。これを打ち消すためには、初段差動回路の共通エミッタ側の電流と温度的に連動させる必要があります。

そこで、初段差動回路の共通エミッタ側の電源電圧(4.4V)に、ドライバ段Q4,5段のベース〜エミッタ間電圧と同じような温度特性を持たせるような工夫をしています。すなわち、Q3による温度特性を持った定電圧電源です。この部分をツェナダイオードで定電圧化した回路は良く見かけますが、その主なる目的は、電源ON時の「ぼこん」というノイズの低減にありました。しかし、ここにツェナダイオードを使ってしまうと、温度補償が逆の方向に働いてしまうため出力側の電位を安定させるどころか温度ドリフトを増長させてしまいます。トランジスタのベース〜エミッタ間電圧が温度に対して負の相関を持つのに対して、ツェナダイオードは逆の正の相関を持つからです。Q3を使った定電圧電源にしたのは、温度に対して負の相関を持ているためで、これによって高い温度安定を得ています。

これら、綿密な温度補償を組み込んだことによる出力端電位の安定度は抜群で、周囲温度10℃〜35℃の範囲でのテストでは、出力端電位のドリフトはわずかに2mVという画期的な値となりました。

初段の利得は、差動によるみかけ上の利得ロスの-6dBを計算に入れて約17.7倍です。

まとめ

トータルの裸利得は、28倍×17.7倍=約500倍です。負帰還後の総合利得は17.4倍。負帰還量は29.1dBです。何の変哲もないたった3Wのちいさなアンプですが、このアンプは、1980年〜1990年の長きにわたって私のメインシステムとなってくれました。

私のおもちゃ箱に戻る

私のおもちゃ箱に戻る

日立製トランジスタ2SC1061と2SA671による純コンプリメンタリです。その1と同様、出力段はダーリントン接続としないで、無理を押しての1段構成です。

日立製トランジスタ2SC1061と2SA671による純コンプリメンタリです。その1と同様、出力段はダーリントン接続としないで、無理を押しての1段構成です。 私のおもちゃ箱に戻る

私のおもちゃ箱に戻る