■アナログレコードの基礎1

<レコードプレーヤの使い方>

レコードプレーヤに関する情報はインターネット上にたくさん見つけることができます。より詳しい解説は数あるその方面のWebサイトに譲るとして、ここではレコードプレーヤとその周辺技術について基本的な内容をまとめました。ここに書いてある程度の知識があれば、市販のレコードプレーヤを十分に使いこなせるだろうと思います。

■ターンテーブル

<駆動方式・・・アイドラードライブ(リムドライブ)>

モーター軸とターンテーブルのへり(リム)の間にをゴム製の円盤(アイドラー)押し当てて回転を伝える方式です。初期の廉価なレコードプレーヤは大概これでした。モーターの振動がターンテーブルに伝わりやすいのでゴロゴロというノイズが出ます。ゴム円盤を2個重ねて振動を減らす工夫をしたものもあります(ダブル・アイドラー)。歴史的名器といわれるGARRARD 301や401はこのアイドラードライブでした。

<駆動方式・・・ベルトドライブ>

アイドラードライブの問題を解決して静かな回転を得ようとしたのがベルトドライブです。全盛期のレコードプレーヤのほとんどがこの方式です。弱点としては、何年も使っているとゴムベルトが延びてゆるくなり、微妙に回転スピードが低下してピッチ(音程)がちょっとおかしくなり、ついにはスリップして空回りしてしまうことです。もっとも、ベルトはサイズが大体合っていれば使えるので、メーカー純正でなければダメということはなく、今でも入手はさほど困難ではありません。ベルトドライブはピッチ制御が難しいので絶対音感がある人にはおすすめできません。

<駆動方式・・・ダイレクトドライブ>

1970年頃に登場した方式で、モーター自身が「33,1/3rpm」の速度で低速回転し、減速や伝達のための機構を持たない方式です。きわめて静かに回転し、消耗部品がない画期的な方式ですが、サーボ機能が未成熟だった初期のものは針先の摩擦による負荷の変化についてゆけずに不自然に音程が微変動するという問題がありました。ノウハウの蓄積によって欠点が克服され、今ではこの方式が当たり前になりました。回転スピードの制御が容易で高精度が得られるので、ピッチ(音程)が正確です。

<50Hz/60Hz問題>

アイドラードライブやベルトドライブの場合、電灯線の50Hzあるいは60Hzに同期して回転するモーターが使われていると、地域によって回転数が変化してしまいます。関東で購入したレコードプレーヤを関西に持ってゆくと回転数が早くなってしまうわけです。そこで、回転数の違いに対応して太さが異なる2種類のプーリーがメーカーから供給されていました。プーリーだけ交換すればいいものと、モーターの駆動回路に組み込んであるコンデンサも交換しなければならないものとがあります。DCモーターを使ったものはこの問題は生じません。

■トーンアーム

<シェル交換が可能なユニバーサルアーム or 固定シェルの専用アーム>

カートリッジ・シェルの交換が可能なのが日本で独自に普及したユニバーサル・アームで、形状はS字アームまたはJ字アームです。欧州製のレコードプレーヤに多いストレート・アームは汎用のカートリッジ・シェルをつけることはできませんので、常用カートリッジをどれかひとつに絞って取り付けたままにする必要があります。国産の現行品で比較的廉価なレコードプレーヤはほとんどがユニバーサルでないストレート・アームですが、高価なモデルもまた強度的に有利なストレートアームが多いです。

DENON DP-500M(左):ダイレクトドライブ、S字ユニバーサルアーム、オート機能なし、日本製、現行モデル

Pro-ject Classic-N(右):ベルトドライブ、ストレートアーム、オート機能なし、オーストリア製、現行モデル

<スタティックバランス or ダイナミックバランス>

針圧のかけ方のお話です。針をレコード盤面に下ろした時に針先にかかる力の大きさを針圧といいます。スタティックバランスは、カートリッジ側を錘側よりも重くすることで重力を使って針圧をかけます。ダイナミックバランスは、スプリングの力で針圧をかけます。そのため、重量的にはカートリッジ側と錘側は完全に釣り合った状態にします。ダイナミックバランスが面白いのは、極端なはなしレコードプレーヤを逆さまにしても針圧が正確にかかるということです。宇宙船の中で使うならダイナミックバランスですね(笑)。

<オフセット角とオーバーハング(要調整)>

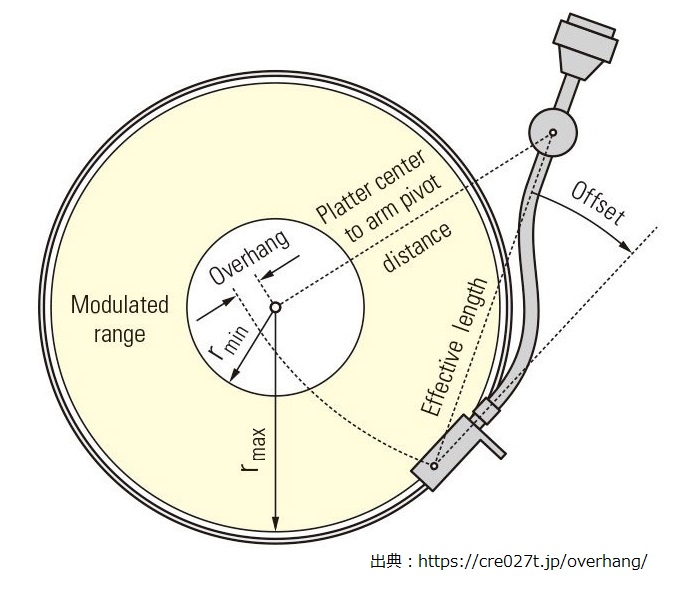

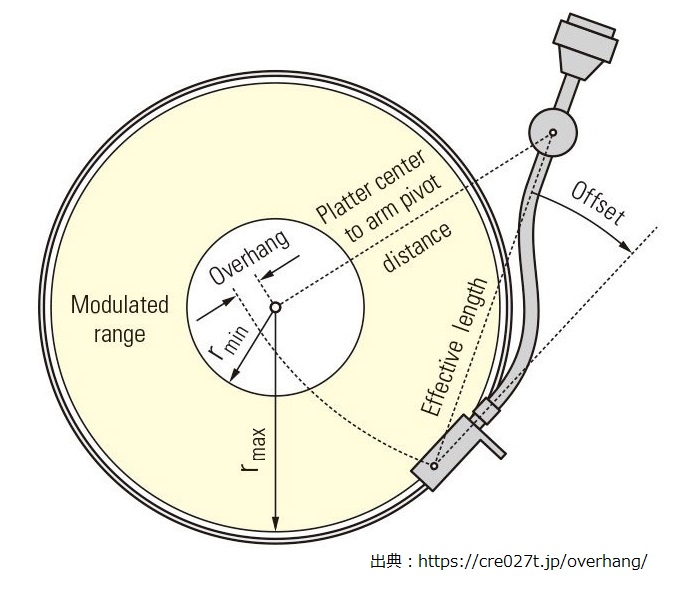

レコードを正確に再生するためには、レコードの始めから終わりまでのすべてのポジションでカートリッジの針先の向きとレコードの溝の向きが同じでなければなりません。しかし、トーンアームは平行移動するわけではありませんので、そんな条件下であってもできるだけ向きが合うようにするために、カートリッジはトーンアームの中心軸に対して角度をつけて取り付けられています。この角度のことをオフセット角といいます。

レコードを正確に再生するためには、レコードの始めから終わりまでのすべてのポジションでカートリッジの針先の向きとレコードの溝の向きが同じでなければなりません。しかし、トーンアームは平行移動するわけではありませんので、そんな条件下であってもできるだけ向きが合うようにするために、カートリッジはトーンアームの中心軸に対して角度をつけて取り付けられています。この角度のことをオフセット角といいます。

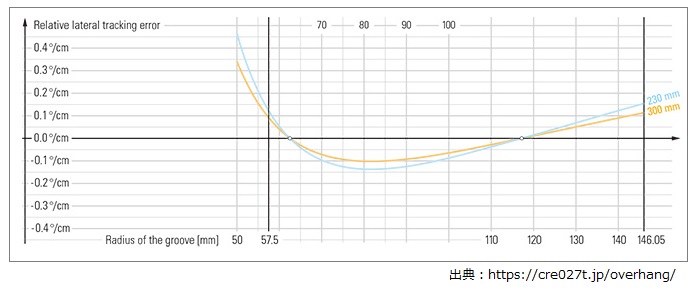

オフセット角をつけても完璧ではなく曲の中間と最内周で最大2〜3°の狂いが生じ、これをトラッキングエラーといいます。下図は、レコードの中心からの距離とトラッキングエラーの関係を表したものです。230mmが一般的なショートアームで300mmがロングアームです。ロングアームの方がトラッキングエラーは小さくなります。このケースでは、62.5mmと117.5mmのところでニュートラル(ゼロ)になり、それ以外の場所ではプラスまたはマイナスのトラッキングエラーが生じています。一般にLPレコードの音が刻まれている最内周は60mmくらいです。レコードの溝の円の直径が小さい内周の方がトラッキングエラーが極端に出ます。

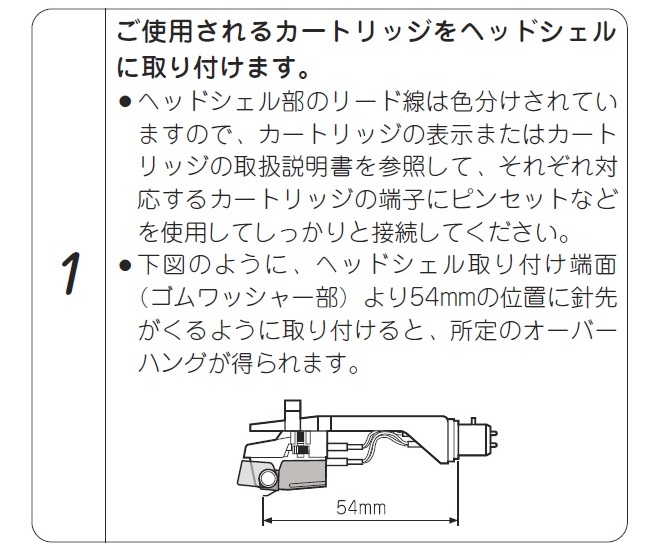

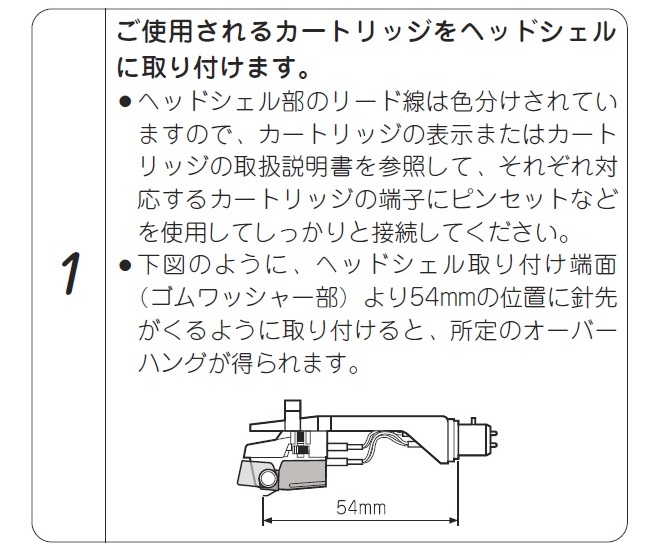

この時に重要なのが「オーバーハング」の調整です。カートリッジを取り付けたトーンアームをターンテーブルの中央まで持って行った時、針先はスピンドル(回転の中心の出っ張り)よりも少しだけはみ出るようになっています。このはみ出た長さのことをオーバーハングといいます。最適なオーバーハングの値はトーンアームごとに決められているので、カートリッジをシェルに取り付ける際はオーバーハングが規定値になるようにします。

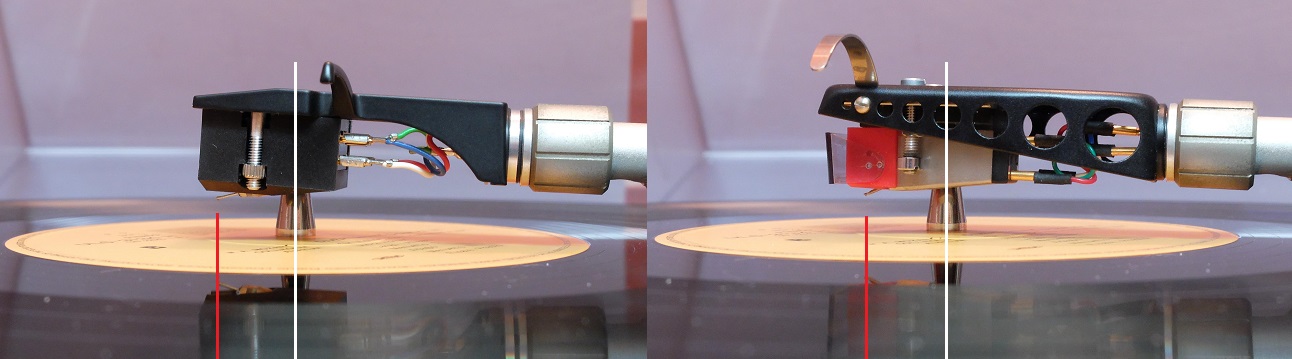

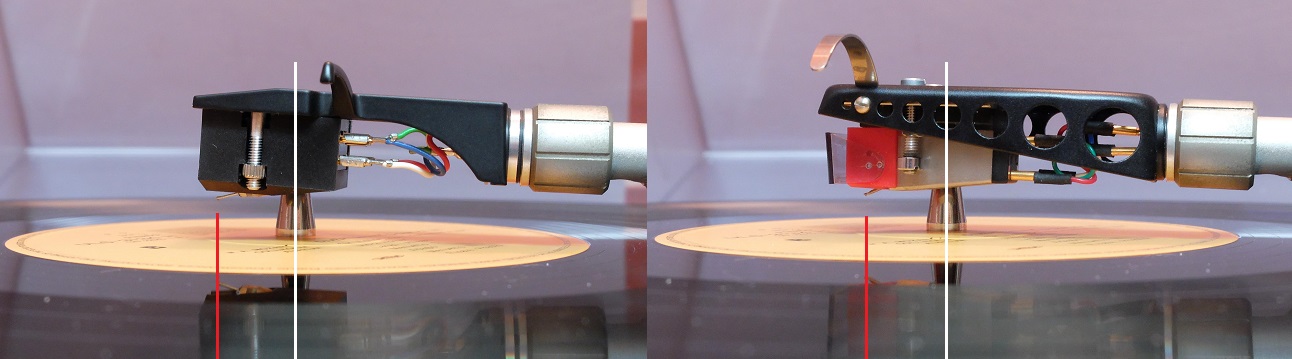

現在私が使っているDENON DL-55Lの場合は、取扱説明書に「オーバーハング=14mm」と記述されていますので、それに合わせて調整したのが下の画像です。

左下はDENON DP-500Mの取扱説明書のオーバーハングに関する部分で、カートリッジ・シェルの取り付け面からの距離で記載されています。右下はYAMAHA YP-700で、プレーヤーの上面にマーカーがついているので仮先をその位置に合わせるだけでよく調整が楽でした。

DENONの取扱説明書→

←YP-700のオーバーハングマーカー

←YP-700のオーバーハングマーカー

<インサイドフォースキャンセラー(アンチスケーティング)(要調整)>

針先がレコード盤面をトレースすると、針先と回転する盤面の摩擦によって針先は前方に引っ張られますが。ところで、カートリッジはトーンアームの先でオフセット角をつけて取り付けられているために、トーンアームを内側方向に引っ張る力が働きます。この現象はレコード盤面の溝がないところに針を落とした時に、トーンアームがするすると内側にすべることで確認できます。このまま放置すると左右チャネルのバランスが偏りトレース能力が低下するので、トーンアームを外側に引っ張って打ち消してやる必要があります。このしくみのことをインサイドフォースキャンセラー(アンチスケーティング)といいます。

方法としては、錘をつけた糸で引っ張る、スプリングで引っ張る、マグネットで引っ張るなどさまざまな方式があります。この力は針圧に比例するので、針圧に対応して調節できるようになっています。

<ラテラルバランス>

トーンアームをカートリッジの正面から見て左右方向の重量バランスのことです。これがバランスしていないと、レコードプレーヤを傾けた時にトーンアームに回転モーメントが働いて流れます。しかし、レコードプレーヤが正しく水平になっていれば、ラテラルバランスがとれていなくてもトーンアームに回転モーメントは発生しません。レコードプレーヤは水平に設置するのが常識ですから、水平に設置されている限りラテラルバランスは気にしなくてもいいと割り切ることができます。私が使ったレコードプレーヤの場合、YAMAHA YP-700にはラテラルバランスの錘がついていましたが調整は適当でしたし、THORENS TD-160とDENON DP-55Lにはついていません。YAMAHA GT-750はラテラルバランスがついていない代わりに4個の足の高さが調整できるようになっていて水平が取りやすくなっています。

厳密には、トーンアームの上下方向の軸受けの左右にかかる重量を同じにしたいという考え方もあるため、そこまでこだわるならラテラルバランスは意味があります。また、特殊なケースとして一点サポートのトーンアームの場合は、ラテラルバランスが取れていないとカートリッジがレコード面に対して左右に傾いてしまいますから調整機能が必要になります。

<フルオート機能(オートストップ&オートリフト)の有無>

トーンアームが内周のあるポイントを超えた時、レコードが終わったと判断してトーンアームを持ち上げてターンテーブルの回転をストップさせる機能です。高級機はそのような余計な機能を嫌ってつけていないのが普通ですが、これがついていないレコードプレーヤで音楽を聞きながら睡眠に落ちてしまうと、レコード針が朝までひたすらレコードの溝を削り続けるという大変なことになります。居眠りなんかするな、うろうろしないできちんと座って最後まで緊張して聞け、ということなんでしょう。変わったところで、1988年当時のYAMAHAのフラグシップモデルのGT-2000にはYAL-1という光学認識のオートリフト・オプションがありました。これはリフトを開始するポジションを自由に調整できるスグレモノです。

YAMAHA YP-511(左):ダイレクトドライブ、S字ユニバーサルアーム、オートリフトのみ、1976年

YAMAHA YP-B4(中):ダイレクトドライブ、S字ユニバーサルアーム、フルオート機能あり、1978年

YAMAHA GT-2000(右):ダイレクトドライブ、S字ユニバーサルアーム、オート機能なし+オートリフトYAL-1(オプション)、1988年

■カートリッジの種類と性質

書き出すときりがないテーマですが、かいつまんでまとめておこうと思います。

シャーシャーとノイジーなSP盤ではなく、しっとりとした音(しかもステレオ)のLPが一般家庭に普及したのは1960年代だったように記憶します。レコードプレーヤからラジオ、スピーカーまで一体化した真空管式で箱型のステレオ装置があちこちの家庭で見られるようになりました。そういう装置のレコード・プレーヤーには圧電素子を使った「クリスタル・ピックアップ」がついていました。トーンアームとカートリッジシェルが独立したものではなく、全体が一体化されていました。クリスタル・ピックアップは、数百kΩ以上の高インピーダンスで受けるとRIAA特性のイコライジングを行ったような周波数特性になり、しかも、ライン・レベルと同じくらい高い出力電圧が得られるのでPHONOイコライザー・アンプは不要です。50EH5なんていう高感度5極管ならば単管でスピーカーが鳴りました。しかし、針圧が6gと重く、トレース能力が低いので針もレコードもすぐに駄目になるし、周波数特性が悪く独特のキャンキャンした音がしますので、あくまでも普及時代の廉価な装置用でした。ちなみにクリスタルピックアップについているサファイア針の寿命はたったの15時間です。

圧電作用を使ったものには、「セラミック・ピックアップ」というのもありました。クリスタル・ピックアップよりは針圧が軽く(4gくらい)、トレース能力も高く、周波数特性の癖もおだやかになっていますが、出力電圧が中途半端なのとクリスタル・ピックアップ同様に非常に高い(数MΩ)インピーダンスで受けなければならないので、一体型の廉価なレコード・プレーヤーに限られていました。ごく一部で例外的にMM型カートリッジと互換性を持ったものも売られていたことがあります。Victorから単体で発売されていたセラミック・カートリッジは、FETを使って数MΩで受けるとRIAAイコライジング不要の低めのラインレベルになり、50kΩで受けると出力電圧はMM型並の8.5mVとなるだけでなくほぼ同等の周波数特性になってしまう、というかわりだねで私も持っていました(こんなの知っている人はまずいないでしょうね)。

このような圧電型とは別に、電磁型のピックアップも古くから高級オーディオとして存在しました。その電磁型ピックアップを独立させたのが「MM型カートリッジ」であり、それを取り付ける枠が「ヘッドシェル(貝殻)」であり、それを支える棒が「トーンアーム」です。サイズや構造、結線方法が規格化されたので広く普及しました。

「MM型カートリッジ」の"MM"とは、"Moving Magnet"の略です。コイルを固定しておいて磁石の方を動かして発電する方式です。レコードのミゾをたどる針先をつけた細い棒(カンチレバー)の根元にちいさな永久磁石が取りつけられています。一方、カートリッジ本体には、その永久磁石の磁束の変化を捕捉するための2つのコイルが90度の角度をつけて取り付けられています。それぞれのコイルはステレオの左右チャネルに対応しています。MM型カートリッジでは、コイルが本体側にあるためにコイルの巻き数を稼ぐことができ、そのために発電できる出力電圧が高くできます。高いといってもたかだか数mVなんですが。

MM型カートリッジを使ってレコードを聞くには、「PHONOイコライザ・アンプ」が必要です。MM型カートリッジの信号は、50kΩのインピーダンスで受けるというのが基本です。当時、MM型は特許の関係で特許に抵触しない異なる方式がメーカーに開発されました。ADC社のIM(Induced Magnet)型やaudio-technica社のVM型、そのほかMI(Moving Iron)型などがあります。

「MC型カートリッジ」の"MC"とは、"Moving Coil"の略で、発電方式がMM型を逆をいっています。カートリッジ本体中に大きくて強力な永久磁石を持ち(だから、とても重いしドライバーを近づけるとくっついてしまいます)、カンチレバー側にはコイルが巻かれています。コイルは可動側にあるため、巻き数はほんのわずかしかありません。そのため、発電できる電圧はMM型の1/10以下しかなく、そのままPHONOイコライザー・アンプにつないでも小さな音しか出ません。MC型カートリッジを使うには、PHONOイコライザ・アンプの手前に10〜30倍くらいの利得を持った非常にローノイズのヘッドアンプか、1:10〜1:30の巻き線比を持ったトランスが必要です。こんな扱い難いカートリッジではありますが、その音はクリアで癖がなく、多くの人に愛されています。DENON DL-103やOrtofonのSPUなど、最高峰といわれるカートリッジのほとんどはMC型です。MC型カートリッジは、数十Ω〜数百Ωという低いインピーダンスで受けます。周波数特性はフラットで、MM型のように受け側のインピーダンスによって高域が暴れるようなことはありません。なお、例外的に、MM型並の数mVの高い出力電圧を持ったMC型カートリッジも存在します。

MM型カートリッジの針は、小さな磁石がくっついているだけなので脱着は簡単ですが、MC型カートリッジは、針とコイルが一体化されています。ということは、針ははずせないというわけで、MC型カートリッジの針の交換は本体まるごとの交換になります。

■カートリッジの扱い

<カートリッジとの接続>

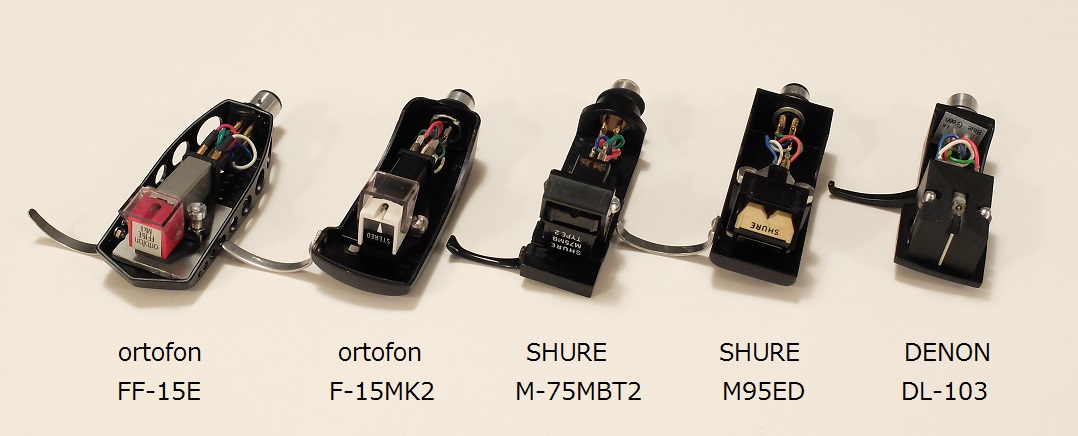

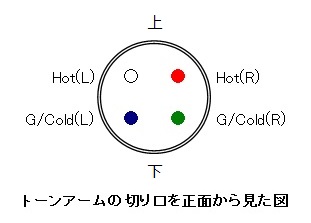

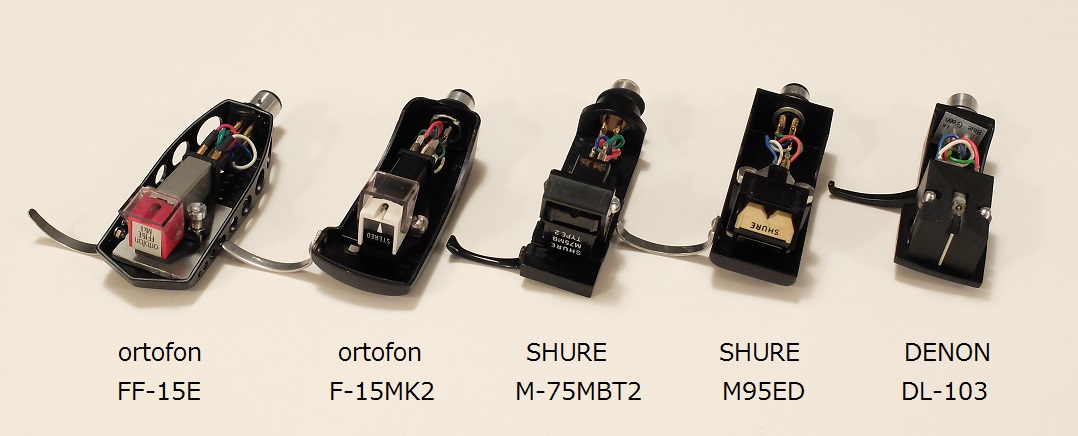

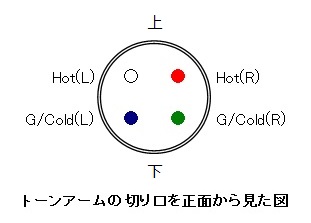

ユニバーサルアームで使用するカートリッジ・シェルとカートリッジとの結線は右図のような規格があります。

ユニバーサルアームで使用するカートリッジ・シェルとカートリッジとの結線は右図のような規格があります。

切り口を正面から見ると4つの端子があり、向かって左側がL-ch、右側がR-chです。4本の線は4色に色分けされているので識別しやすくなっています。上側がHotで、下側がColdです。

ColdはGround、すなわちアースを兼ねています。どういうことかというと、外部からのノイズを防ぐためにカートリッジの筐体はアースにつなぐことでシールド効果を持たせていますが、その筐体はカートリッジ内部で(多くの場合)R-chのCold側につながっているのです。ですから、カートリッジの出力のHotとColdをバランス接続として扱うことはできません。

ところで、、カートリッジ側の端子の配置は必ずしもトーンアーム側の順序に相対するように配置されていないため、シェルとカートリッジをつないだ時に、線材がクロスすることがよくあります。何故かというとこの4つの配置は主に日本で普及した規格であって世界標準ではないからです。

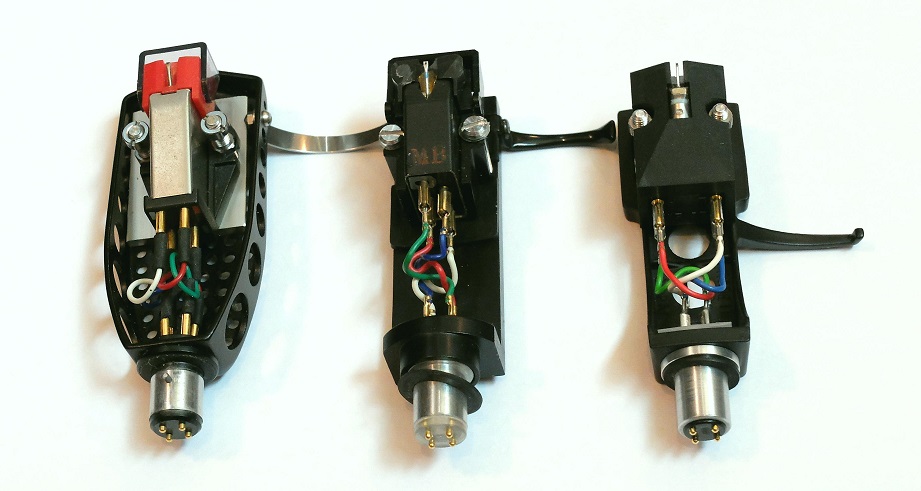

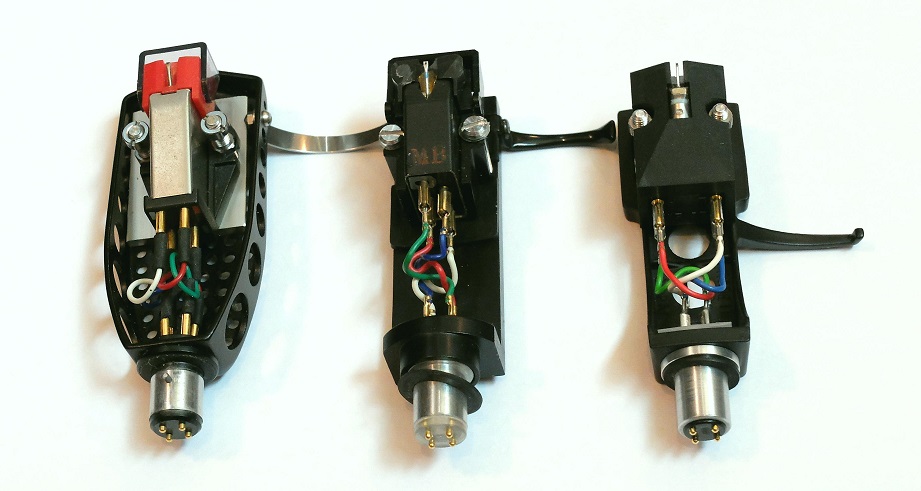

右の3つのカートリッジは、シェル側の端子の配列とカートリッジ側の端子の配列が向き合っていないだけでなく、カートリッジごとの配列もばらばらです。たとえば「赤」に着目すると、シェルとカートリッジの端子が向き合っているならば、カートリッジ側は右下になるはずですが・・・。

右の3つのカートリッジは、シェル側の端子の配列とカートリッジ側の端子の配列が向き合っていないだけでなく、カートリッジごとの配列もばらばらです。たとえば「赤」に着目すると、シェルとカートリッジの端子が向き合っているならば、カートリッジ側は右下になるはずですが・・・。

ortofon FF-15E(左)・・・「赤」は右上です。左右は対応していますが、上下が逆です。※

SHURE M75MB2(中)・・・「赤」は左下です。上下は対応していますが、左右が逆です。

DENON DL103(右)・・・「赤」は左上です。上下・左右すべてが逆です。

※現在のortofonのカートリッジはもっと変則的な配置になっていて多くの人が戸惑います(笑)。

<針圧の調整>

針圧はカートリッジごとに規定があります。軽いもので1.0g〜1.5g、一般的なのは1.8g〜2.5g、やや重いもので3g〜4.5gです。

カートリッジの取扱説明書を見ると、DENON DL-103では「2.5g±0.3g」と書いてあるので、2.5gが適正あるいは推奨値で±0.3gの範囲に収めろという雰囲気が伝わってきます。SHURE M44-7では「1.5g〜3g」と実に大雑把でこの範囲で好きに決めてよい、ということなんでしょうか。

許容範囲内でも、針圧のかけ方で音の感じがかなり変化します。針圧が軽めだと音も軽やかで雰囲気がよく出るように感じますし、重めだと芯の太い存在感のある音になります。大振幅の信号が刻まれているレコードの場合は、針圧が軽めだと針先が溝に追従しきれなくてビリつくのを経験した方は多いと思います。それほど振幅が大きくないのにビリつきやすいのはピアノですね。特にソロピアノの再生はとても難しいです。冬場などで室温が非常に低くカートリッジも冷えきっている場合も同様です。一般にこんな時は針圧を重くすることが多いです。

針圧とトーンアームには相性があることはあまり認識されていないように思います。SMEのように軽量カートリッジ&軽針圧を意識して設計されたトーンアームは概して重い針圧のカートリッジ(DENON DL-103やoftofon SPUシリーズなど)が苦手です。ローコンプライアンスのカートリッジらしい質感が出せません。逆に鈍感なトーンアームは軽針圧が苦手です。盤面がすこしでも反っているとトーンアームが盤面の上下の動きについて行けずにビリつきが生じます。

アナログLPレコードを楽しむ に戻る

アナログLPレコードを楽しむ に戻る

レコードを正確に再生するためには、レコードの始めから終わりまでのすべてのポジションでカートリッジの針先の向きとレコードの溝の向きが同じでなければなりません。しかし、トーンアームは平行移動するわけではありませんので、そんな条件下であってもできるだけ向きが合うようにするために、カートリッジはトーンアームの中心軸に対して角度をつけて取り付けられています。この角度のことをオフセット角といいます。

レコードを正確に再生するためには、レコードの始めから終わりまでのすべてのポジションでカートリッジの針先の向きとレコードの溝の向きが同じでなければなりません。しかし、トーンアームは平行移動するわけではありませんので、そんな条件下であってもできるだけ向きが合うようにするために、カートリッジはトーンアームの中心軸に対して角度をつけて取り付けられています。この角度のことをオフセット角といいます。![]()

←YP-700のオーバーハングマーカー

←YP-700のオーバーハングマーカー

ユニバーサルアームで使用するカートリッジ・シェルとカートリッジとの結線は右図のような規格があります。

ユニバーサルアームで使用するカートリッジ・シェルとカートリッジとの結線は右図のような規格があります。

アナログLPレコードを楽しむ に戻る

アナログLPレコードを楽しむ に戻る