■アナログレコードの基礎2

<PHONOイコライザ・アンプ>

本稿では、アナログLPレコード再生の必須用件である「PHONOイコライザ」の基本について解説します。

■PHONOイコライザーの目的と機能1・・・信号を増幅する

今の時代は、ボリューム付きのメインアンプさえあれば、そこにCDプレーヤーでもFMチューナでも、テレビの音声でも、なんでも繋げば音を出すことができます。しかし、レコードプレーヤを同じアンプの入力端子に繋いでも、蚊の鳴くような音しか出ません。しかもその音は妙にキンキンシャリシャリと高域が強調されています。

レコードを聞くためには、レコードプレーヤとアンプの間にもうひとつ専用のアンプを入れてやらなければなりません。これを「PHONOイコライザーアンプ」といいます。20世紀中に売られていたプリアンプやプリメインアンプの多くにはこの「PHONOイコライザー・アンプ」が内臓されていました。50歳以上のおじさんにとってはごく日常的であったこの事実が、レコードの衰退とともに消えつつあります。今や、オーディオアンプには「PHONOイコライザーアンプ」は必要なくなり、そんなものはついていないのがあたりまえになってきました。

下図は、LUX製プリメイン・アンプSQ-38FDのプリ部のブロックダイヤグラムです。aux1〜aux3やtape monitorといったラインレベルの入力の後にselectorスイッチやvolumeコントロールがあり、フラットアンプを経てプリ出力になっています。2つあるphonoと入力ラインレベルとの間にある「RIAA-EQ」という四角い箱がPHONOイコライザアンプです。信号レベルをみると、ラインレベルは200mVですが、phono入力は2.2mVと2桁低くなっていてラインレベルの1/90しかありません。

PHONOイコライザの第一の機能は、数mVくらいの小さな信号を100倍くらい増幅してラインレベルと同じくらいにすることです。1970年〜1980年頃のPHONOイコライザアンプの利得は50倍〜100倍でした。現在ではラインレベルの信号が高めになってきたので、50倍では不足で100倍〜150倍くらいに設定するとCDプレーヤやDACと音量感を揃えることができます。

■PHONOイコライザの目的と機能2・・・イコライジング

「イコライズ(equalize)」とはを日本語にすると「等化」です。「等化」とは、元に戻すとか平坦にするといった意味です。

レコードの溝にオーディオ信号をカッティングする時、周波数特性がフラットのままカッティングしてしまうと、低い周波数の時の振幅が大きくなりすぎて溝の幅が無駄になります。スピーカーでも同じ現象が起きますね。同じ音量なのにウーファーのコーン紙の振幅の方がトゥイーターのコーンやドームの振幅よりも圧倒的に大きくなるという現象と同じです。そこで、レコードにカッティングする時は、あらかじめ一定のルールに従って低域を減衰させ、高域を強調することで限られた盤面に長時間の音楽を収録できるようにしています。そのため、レコードをそのままフラットなアンプで再生すると低域がなくてキンキンシャリシャリした音になってしまいます。これを補正(=イコライジング)して、低域を持ち上げ、高域をカットして元に戻すのがPHONOイコライザアンプの役目です。レコード再生で目立つノイズは高い周波数に集中していますから、再生時に高域をカットすることでノイズを目立たなくできるという効果もあります。

その周波数補正のルールは下表および下図のとおりです。500Hz(318μS)から下は50Hz(3180μS)までを+6dB/octの低域ブーストを行い、2.12kHz(75μS)から上では-6dB/octの減衰を行います。こうすることで、レコードにカッティングされたオーディオ信号の周波数特性はフラットに戻ります。

| 20Hz | +19.27dB | | 1.5kHz | -1.40dB |

| 30Hz | +18.59dB | | 2kHz | -2.59dB |

| 40Hz | +17.79dB | | 3kHz | -4.74dB |

| 50Hz | +16.95dB | | 4kHz | -6.61dB |

| 60Hz | +16.10dB | | 5kHz | -8.21dB |

| 70Hz | +15.28dB | | 6kHz | -9.60dB |

| 80Hz | +14.51dB | | 7kHz | -10.82dB |

| 100Hz | +13.09dB | | 8kHz | -11.89dB |

| 125Hz | +11.56dB | | 9kHz | -12.86dB |

| 150Hz | +10.27dB | | 10kHz | -13.73dB |

| 200Hz | +8.22dB | | 11kHz | -14.53dB |

| 250Hz | +6.68dB | | 12kHz | -15.26dB |

| 300Hz | +5.48dB | | 13kHz | -15.94dB |

| 400Hz | +3.78dB | | 14kHz | -16.57dB |

| 500Hz | +2.65dB | | 15kHz | -17.16dB |

| 600Hz | +1.84dB | | 16kHz | -17.71dB |

| 700Hz | +1.23dB | | 17kHz | -18.23dB |

| 800Hz | +0.75dB | | 18kHz | -18.72dB |

| 900Hz | +0.35dB | | 19kHz | -19.18dB |

| 1kHz | +0.00dB | | 20kHz | -19.62dB |

PHONOイコライザアンプでは、1kHzに対して低域では最大その10倍、高域では1/10程度の周波数補正を行わなければなりません。しかも、扱う入力信号レベルは1kHzで数mVと非常に低く、加えてこれを約100倍程度の増幅も行わなければなりません。1kHzで100倍ということは、超低域では1000倍、超高域では10倍ということになります。すなわち、正確なイコライジンブ特性に加えてアンプそのものの高利得さや低雑音性能が問われます。生半可なアンプではないのです。

■PHONOイコライザ・アンプの基本要件

入力インピーダンス

MMカートリッジはコイルの塊のようなものです。コイルすなわちインダクタはそれ自体が周波数によって性質がどんどん変化しますので、それを受ける回路のインピーダンス値によって周波数特性も大きく変化します。そこで、MMカートリッジの出力信号を受けるインピーダンスを50kΩという値に決めておき、各カートリッジメーカーは、カートリッジに50kΩの負荷を与えた時に周波数特性がフラットになるように製造するという約束ができました。こうすることで、カートリッジとアンプの互換性が生まれたわけです。

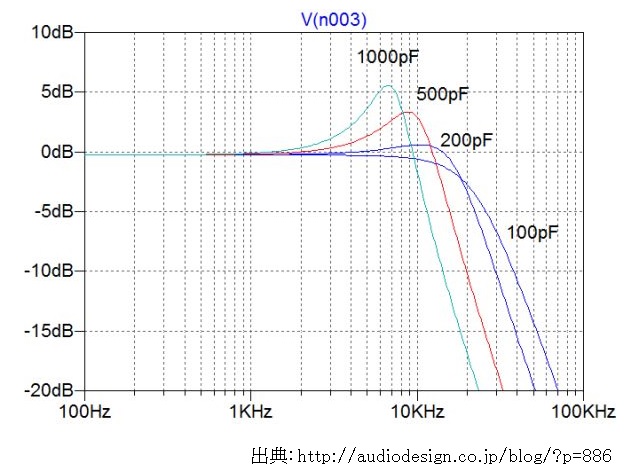

MM型カートリッジは、並列に100pFの容量を持った50kΩの負荷インピーダンスで受けることを想定してチューニングされるのが一般的です。100pFというのは、カートリッジからPHONOイコライザアンプに至るケーブルの容量を想定しています。また、50kΩよりも高いインピーダンスで受けると10kHz〜20kHzあたりにピークが生じ、低いインピーダンスで受けると高域端が減衰します。

MM型カートリッジは、並列に100pFの容量を持った50kΩの負荷インピーダンスで受けることを想定してチューニングされるのが一般的です。100pFというのは、カートリッジからPHONOイコライザアンプに至るケーブルの容量を想定しています。また、50kΩよりも高いインピーダンスで受けると10kHz〜20kHzあたりにピークが生じ、低いインピーダンスで受けると高域端が減衰します。

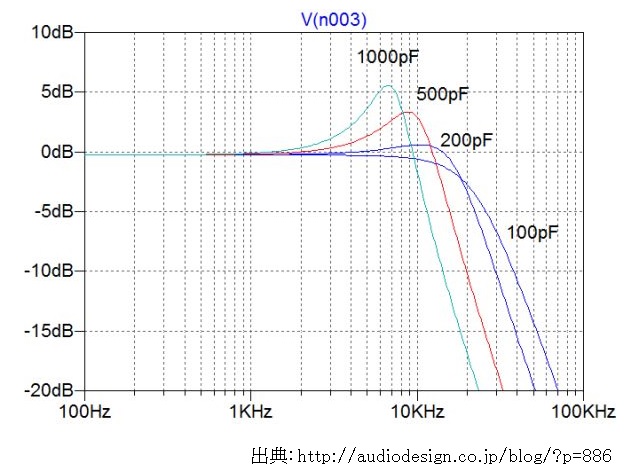

高域の周波数特性は、50kΩと並列の容量の大きさによって大きく変化します。100pF〜150pFくらいでちょうどフラットとなるようにチューニングされているのが普通ですが、容量が大きくなるにつれてピークが高くなり、ピークの周波数が下がってきます(右図)。レコードプレーヤとPHONOイコライザアンプを長いオーディオケーブルでつなぐと容量が大きくなってしまうので良くありません。また、PHONOイコライザアンプの内部でシールド線を使うこともできるだけ回避しなければなりませんし、PHONOイコライザアンプの回路自体の入力容量についても設計上の注意が必要です。

利得

MM型カートリッジの出力電圧は、針先に決められた一定の振幅を与えた時(※)にどれくらい出るのかで表示されます。低いもので1.5mVくらい、最も多いのが3mV〜6mVくらい、中には8mV〜10mVと高いものもあります。この信号をラインレベル(200mV〜500mVくらい)まで増幅しますので、PHONOイコライザー・アンプには50倍〜150倍くらいの利得が必要です。

※・・・1kHzにおいて3.54cm/sec・45°方向・尖頭値の速度振幅を持つ信号を与えた時に得られる信号電圧を基準にしています。

最大許容入力電圧

MMカートリッジから得られる信号電圧は、レコードに刻まれたミゾの振幅が大きい(大音響の)時には表示された電圧の数倍になります。かりに、あるカートリッジを使ってレコードをかけたら、1kHzで最大で50mVの信号電圧が得られたとしましょう。そして、PHONOイコライザー・アンプの利得が100倍だったとすると、PHONOイコライザー・アンプの出力側には最大で5Vの信号電圧が生じることになります。もし、PHONOイコライザー・アンプが5V以上の出力電圧で歪んでしまうとしたら、そのPHONOイコライザー・アンプにはもう余裕はないことになります。たまたまレコードが反っていて、反りが原因で大きな超低域信号が重なってしまうと音は歪んでしまいます。こういうことにならないためには、PHONOイコライザー・アンプの設計では、最大許容入力電圧についても検討します。一般には、1kHzにおいて100mVもあれば全く問題なし※、と考えていいと思います。真空管式のPHONOイコライザー・アンプでは、余裕で10V以上の最大出力電圧が出せるのが普通ですので、100倍程度の利得であっても問題にはならないのが普通です。しかし、半導体式のPHONOイコライザー・アンプでは、最大許容入力電圧の管理は重要です。

※1970年代、PHONOイコライザーの最大許容入力競争が起きたことがあります。レコードの反りなどによってカートリッジからはとてつもなく大きな信号が出力されることがある」「1kHzで100mV程度の許容入力では不足する」「当社製品は350mVもの大入力に耐えます」みたいな話がオーディオ雑誌を賑わしたのです。レコードの反りの影響はあるにはありますが刻まれたオーディオ信号を超えることはありません。しかし、その種の脅しや妄想でオーディオ界は大いに盛り上がったものでした。もちろん、私もそういう話を真に受けてもっともらしい話を吹聴したという恥ずかしい思い出があります。

PHONOイコライザの許容入力の問題については次章で詳しく解説します。

次段の入力インピーダンス(負荷性能)

真空管アンプ全盛期では、音量調整ボリュームに使う可変抵抗器も500kΩくらいがあたりまえで、低いものでも250kΩはありました。そのため、PHONOイコライザー・アンプの後に来るプリアンプのライン入力等の入力インピーダンスは100kΩ以上あるのが普通でしたが、半導体時代になってからは30kΩ〜50kΩくらいとぐっと低くなっています。さらに、今どきのミキサーやオーディオインターフェースに至っては入力インピーダンスが10kΩかそれ以下のものも少なくありません。これくらいになると12AX7では到底無理ということになります。21世紀のPHONOイコライザー・アンプは、50kΩあるいはそれ以下の入力インピーダンスのオーディオ機器を負荷としてつないでも、設計どおりの出力電圧が歪むことなく得られ、周波数特性(特に超低域のレスポンス)が劣化しないようでなければなりません。

低雑音性能

真空管式のPHONOイコライザ・アンプの場合、ヒーターを交流点火すると余程に運が良くない限り、かなり気になるレベルのヒーター・ハムが出てしまいます。確実に静かなPHONOイコライザ・アンプであるためには、ヒーターは直流点火する必要があると考えて間違いありません。真空管は案外振動に弱く、その振動が音(ノイズ)になって現われることがあります。これをマイクロフォニック雑音といいます。マイクロフォニック雑音対策を施した球の代表が12AX7Aや6AU6Aです。12AT7や12BH7Aといった高周波球やTV球、そして古典球の多くはそのような配慮がありませんので、球の選定と実装には注意(あるいは覚悟)がいります。

PHONOイコライザ・アンプ内蔵の有無

廉価モデルの中にはPHONOイコライザアンプを内蔵しているものがあります。その意味は、LPレコードを聞きたいけれどもPHONOイコライザアンプを内蔵したプリアンプを持っていない人を想定しているからです。この種のレコードプレーヤの場合は、本サイトで紹介しているPHONOイコライザアンプの出番はありません。

PHONOイコライザアンプ+USBメモリ出力の有無

アナログ信号をデジタル変換してUSBメモリに記録したり、PCと接続してデジタル録音する機能を持っているものがあります。iPadやiTuensを常用していてアナログの再生機器を全く持っていない人でもLPレコードが聞けるようにするという新しいマーケットを狙った商品です。これもまた本サイトで紹介しているPHONOイコライザアンプの出番はありません。

■NF型イコライザの高域側のRIAA特性問題

RIAAイコライザでは、75μS以上では-6dB/octで減衰し続けることになっているので、10kHz以上ではほぼ一直線に減衰する特性になります。ところが、NF型の場合、負帰還の性質として帰還量が最大になったとしても最終利得は1倍を下回ることはありえません。そのために高い周波数で正確なRIAA特性が得られないという問題が生じます。

RIAAイコライザでは、75μS以上では-6dB/octで減衰し続けることになっているので、10kHz以上ではほぼ一直線に減衰する特性になります。ところが、NF型の場合、負帰還の性質として帰還量が最大になったとしても最終利得は1倍を下回ることはありえません。そのために高い周波数で正確なRIAA特性が得られないという問題が生じます。

1kHzにおける利得が34dB(50倍)のNF型PHONOイコライザで何が起きるかについて右図を使って説明します。

周波数が高くなるにつれて負帰還素子のリアクタンスは0Ωに収束してゆき、負帰還量はどんどん増え、それにともなって利得は減少してゆきます。しかし、-34dB以下になることはありませんので、高い周波数での利得は0dBに収束します(青い点線)。

この影響はPHONOイコライザの仕上がり利得が低いほど可聴帯域で現れて、微妙にハイ上がり特性になります。加えて総合的なS/N比の劣化原因にもなります。

この影響を回避するためには、時定数を75μSではなく78〜84μSくらいにずらすという手法が良く使われます。より丁寧な設計では、数μSくらいの時定数をもう一つ追加して正確を期するアンプも存在します。

この問題を根本的に解決するには、75μSだけ分離してCR型を併用するくらいしか良い方法がありません。本サイトのPHONOイコライザー・アンプ 12AX7 Version1は、初段入力のところにCR型の75μ時定数を置くことでこの問題を回避しています。但し、ここに75μSを置いてしまうとS/N比は低下します。

■超低域側の処理問題

RIAAイコライザ特性では、50Hz以下はフラットということになっています。現実のPHONOイコライザアンプでは超低域側はどう設計したらいいのでしょうか。DC領域までフラットにするのがいいのでしょうか。

その答えは、使用するトーンアームやカートリッジによって10Hz〜30Hzのどこかから下はカットしなければならない、です。理由は、超低域は不要&有害だからです。その理由は3つほどあります。

理由1・・・トーンアーム+カートリッジの共振周波数

トーンアームとカートリッジ(シェルを含む)は共振周波数があります。重量級で7Hz〜12Hz、SMEなどの軽量級では15Hz〜22Hzです。これを測定するには、5Hzから30Hzあたりまでを低速でスイープした特別なレコードを使います。共振周波数になるとトーンアームがブルブルと共振する様子を観察できます。カートリッジから出力される信号は共振周波数でピークを持ち、それより低い周波数ではレコード溝を針先が感知しなくなるのでカートリッジは信号を出力しなくなります。つまり信号が出てこないのです。

理由2・・・レコードの反り

レコードに反りや偏心があると、カートリッジは0.5Hz〜数Hzの超低域の振動を拾います。じつはこれを拾わないための「トーンアーム+カートリッジの共振」による減衰だったわけですが、反りがひどいといくら減衰するとはいえ結構大きな信号が出てきます。PHONOイコライザや後続のアンプ群で超低域がカットされていないと、ウーファーが前後にゆれるという困ったことになります。いかえると、レコードを再生した時にウーファーが大きく前後にゆれるようなシステムはレコード再生のための機能が欠けているともいえます。

理由3・・・アナログテープデッキは20Hz以下は再生できない

アナログのテープデッキの低域側の再生限界はテープスピードで決まり、テープスピードが速いほど低域の再生限界の周波数は高くなります。一般論ですが、76cm/sではせいぜい30Hz、38cm/sでは20Hz、19cm/sでは15Hzあたりから下はどんどん減衰します。アナログ時代の多くのマスターレコーダーは38cm/sで回していましたから、オルガンの最低周波数(16Hz)は厳しかったのです。

PHONOイコライザを設計する際には、20Hzくらいまではなんとか帯域を維持しつつ、それ以下の帯域では減衰するような配慮が必要です。厳密には、使用するトーンアームやカートリッジに合わせた超低域の特性管理が必要です。

アナログLPレコードを楽しむ に戻る

アナログLPレコードを楽しむ に戻る

MM型カートリッジは、並列に100pFの容量を持った50kΩの負荷インピーダンスで受けることを想定してチューニングされるのが一般的です。100pFというのは、カートリッジからPHONOイコライザアンプに至るケーブルの容量を想定しています。また、50kΩよりも高いインピーダンスで受けると10kHz〜20kHzあたりにピークが生じ、低いインピーダンスで受けると高域端が減衰します。

MM型カートリッジは、並列に100pFの容量を持った50kΩの負荷インピーダンスで受けることを想定してチューニングされるのが一般的です。100pFというのは、カートリッジからPHONOイコライザアンプに至るケーブルの容量を想定しています。また、50kΩよりも高いインピーダンスで受けると10kHz〜20kHzあたりにピークが生じ、低いインピーダンスで受けると高域端が減衰します。 RIAAイコライザでは、75μS以上では-6dB/octで減衰し続けることになっているので、10kHz以上ではほぼ一直線に減衰する特性になります。ところが、NF型の場合、負帰還の性質として帰還量が最大になったとしても最終利得は1倍を下回ることはありえません。そのために高い周波数で正確なRIAA特性が得られないという問題が生じます。

RIAAイコライザでは、75μS以上では-6dB/octで減衰し続けることになっているので、10kHz以上ではほぼ一直線に減衰する特性になります。ところが、NF型の場合、負帰還の性質として帰還量が最大になったとしても最終利得は1倍を下回ることはありえません。そのために高い周波数で正確なRIAA特性が得られないという問題が生じます。 アナログLPレコードを楽しむ に戻る

アナログLPレコードを楽しむ に戻る