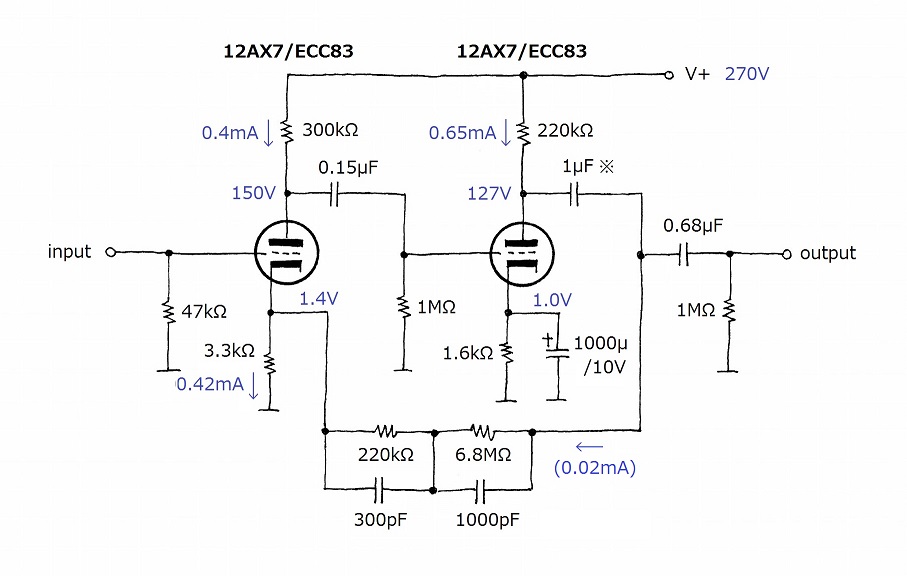

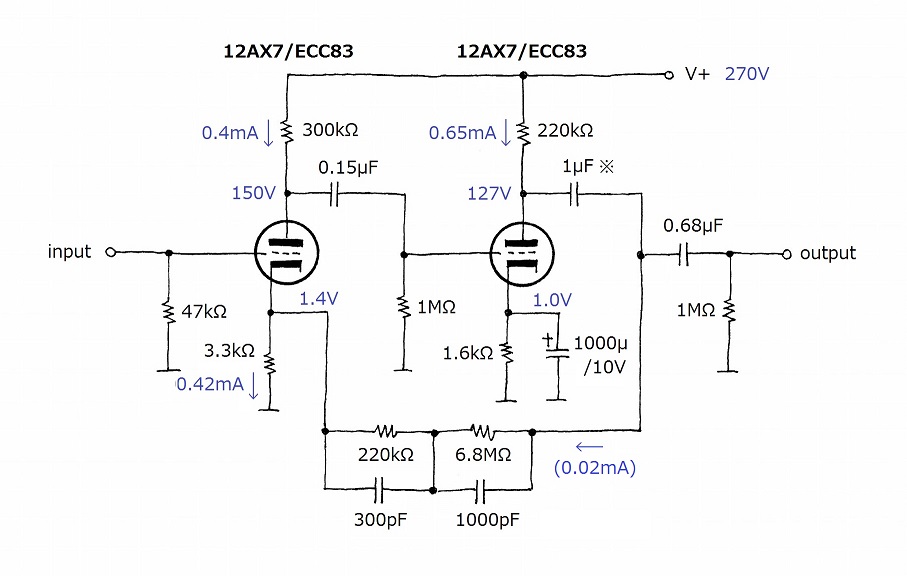

PHONOイコライザー・アンプを設計・製作するにあたって、まず、最も基本的かつポピュラーだった12AX72段PHONOイコライザー・アンプについてスタディーしておこうと思います。この構成は、12AX7を1本だけ(つまり2ユニット)使ったシンプルなものですが、LUX SQ38FDをはじめ多くのプリアンプで採用された、基本中の基本ともいえる回路構成です。そして、この回路を解析することによって、PHONOイコライザー・アンプが抱えるさまざまな課題と矛盾を理解することができます。右の回路を使って説明します。

初段のプレート負荷抵抗が300kΩ、次段のグリッド抵抗が1MΩですから、初段管の交流負荷は231kΩです。プレート電流は0.4mAです。これは12AX7にとっては無理のない負荷および動作条件であるといえます。カソード抵抗は3.3kΩで、バイアスは1.4Vになっています。初段の入力信号電圧は非常に小さいのでバイアスはもっと浅くてもいいのですが、何故1.4Vと深めになったのかは後で説明します。

初段のプレート負荷抵抗が300kΩ、次段のグリッド抵抗が1MΩですから、初段管の交流負荷は231kΩです。プレート電流は0.4mAです。これは12AX7にとっては無理のない負荷および動作条件であるといえます。カソード抵抗は3.3kΩで、バイアスは1.4Vになっています。初段の入力信号電圧は非常に小さいのでバイアスはもっと浅くてもいいのですが、何故1.4Vと深めになったのかは後で説明します。

2段目のプレート負荷抵抗は220kΩで、プレート電流は0.62mAと初段よりも多めに流しています。バイアスは1Vとぎりぎり一杯浅めに設定しています。2段目の交流負荷は少々複雑です。負荷となるのは、

- プレート抵抗:220kΩ

- 接地抵抗:1MΩ

- RIAAイコライザー素子(負帰還素子):2つの抵抗と2つのコンデンサ+初段カソード抵抗・・・・周波数によって変化する

- 後続回路の入力インピーダンス:100kΩと仮定

の4つで、これらすべてが並列になります。ちなみに、負帰還素子の交流インピーダンスは、100Hzで約1.5MΩ、1kHzで約330kΩ、10kHzでは約60kΩです。これを含めて負荷全体を計算すると、2段目の交流負荷は、100Hzで63.7kΩ、1kHzで55.3kΩ、10kHzで31.5kΩということになります。内部抵抗が80kΩほどもある12AX7にとってはとんでもなく低い値です。このようなことになってしまう原因は2つです。後続回路の入力インピーダンス(このケースでは100kΩ)とRIAAイコライザー素子の存在です。もし、この2段PHONOイコライザー・アンプを、入力インピーダンスが100kΩではなくて50kΩのメインアンプにつないだとしたら、さらに厳しい条件になってしまうことに注意してください。

ところで、この回路におけるRIAA特性はどうであるかを計算してみましょう。計算方法は以下のとおりです。

- 270kΩ×300pF=270,000Ω×0.0003μF=81μS(1.96kHz)

- (270kΩ//6.8MΩ)×(300pF+1000pF)=259,700Ω×0.0013μF=338μS(470Hz)

- 6.8MΩ×1000pF=6,800,000Ω×0.001μF=6,800μS(23.4Hz)

RIAAで決められた値から若干離れています。回路の裸利得が無限大で理想的な条件の場合は規定どおりの設定でいいのですが、現実は回路の裸利得は有限であり、これくらいの定数バランスの方が最終的にはより正確な結果が得られます。

※・・・2段目のプレート出力側にある1μFのコンデンサ(※印)を入れるかはずすかは好みで分かれるところです。これをはずせは低域特性はより素直になりますが、1000pFには100V以上の直流電圧がかかりますので、耐圧の高いものを選ばなければならないのと、人によってはコンデンサに直流電圧をかけると音が悪くなると言って嫌います(逆の意見もあります)。本回路では、このコンデンサは省略するものとして諸定数を計算しています。その場合は、RIAA素子にわずかですが電流が流れますので、2段目のプレート電流は減り、初段のバイアスは深くなりますので、そのあたりのやや複雑な計算は発生します。

※印のコンデンサを省略するかわりにRIAA素子と直列にDC遮断用コンデンサを入れる設計もありますが、これをやると超低域における時定数が1個増えてRIAA特性を狂わせるので私は好きではありません。

本回路の負荷状況をロードラインに描いたのが右図です。青色の線が初段、緑色の線が2段目です。初段のロードラインは見なれた角度をしていると思いますが、2段目のロードラインは著しく立っています。3本あるうちの中央の太い緑色が1kHzのロードラインで、やや寝ているのが100Hz、最も立っているのが10kHzです。ロードラインが立ってくると、最大出力電圧が低下し、歪みがどんどん増加してきます。

本回路の負荷状況をロードラインに描いたのが右図です。青色の線が初段、緑色の線が2段目です。初段のロードラインは見なれた角度をしていると思いますが、2段目のロードラインは著しく立っています。3本あるうちの中央の太い緑色が1kHzのロードラインで、やや寝ているのが100Hz、最も立っているのが10kHzです。ロードラインが立ってくると、最大出力電圧が低下し、歪みがどんどん増加してきます。

2段目の動作点のバイアスがぎりぎりまで浅くしかもプレート電流が多めになっているのは、このような負荷になんとか対応するために、動作点をEp-Ip特性上のできるだけ左上の領域に持って来たいという事情があるからです。

さて初段に戻ります。初段のカソード抵抗は3.3kΩであるわけですが、この値とRIAAイコライザー素子の比率で本アンプの利得と周波数特性がほぼ決定されます。本回路では、1kHzにおける利得は約95倍です。95倍あれば、出力電圧が5mV程度のMM型カートリッジの信号を0.5Vくらいまで増幅できますので、CDプレーヤなどの他のラインレベルのオーディオ機器と同列にすることができます。

初段のバイアスが1.4Vと深めになったのは、実は、カソード抵抗値をできるだけ大きな値にするためです。カソード抵抗値が小さいと、RIAAイコライザー素子の回路インピーダンスも小さくしなければなりませんが、そうなるとただでさえ重い2段目の負荷がもっと重くなってしまいます。しかし、カソード抵抗値を大きくしすぎると、初段の利得が低下してしまって設計どおりの特性が得られなくなってしまいます。あちらを立てればこちらが立たぬ、という八方塞がりの状態でぎりぎりの回路定数を選択しているのです。

本サイトでは、ほとんどの作例で音量調整ボリュームに50kΩタイプのものを使っています。また、今、市販されているほとんどアンプのライン入力インピーダンスは50kΩまたはそれ以下です。従って、21世紀における「PHONOイコライザー・アンプ」の推奨回路としては、ここに挙げた2段PHONOイコライザー回路ではちょっと厳しいということができます。21世紀の「PHONOイコライザー・アンプ」は、もっと低い入力インピーダンスに耐える回路でなければなりません。

■2段PHONOイコライザー・アンプ(パート2)

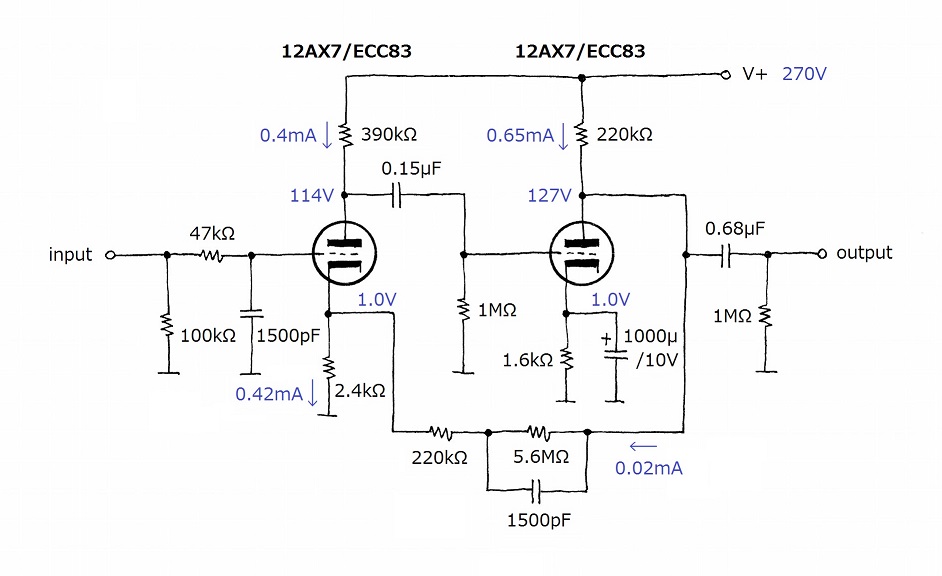

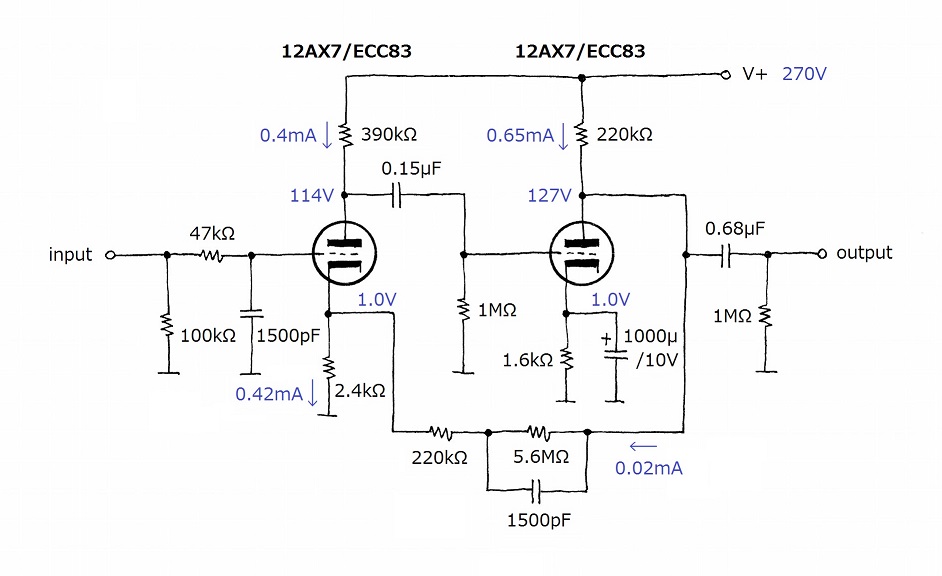

これまで述べた2段PHONOイコライザーの欠点のうちのいくつかをなんとか解決しようとして考案されたのが右図の回路です。

これまで述べた2段PHONOイコライザーの欠点のうちのいくつかをなんとか解決しようとして考案されたのが右図の回路です。

注目していただきたいのは、初段グリッド回路のところに挿入された47kΩと1500pFによる75μSを決定する時定数回路です。75μS(計算上は70.5μS)をここに持ってきたことで、2段目の負荷を重くしていた主犯格のコンデンサを1個負帰還素子からはずすことができたため、10kHz以上における負荷インピーダンスの極端な低下を回避できています。

同時に、負帰還素子の回路インピーダンス全体を若干低くできるため、初段カソード抵抗値を3.3kΩから2.4kΩに下げることに成功しています。これにより、初段の動作条件はより最適化され、裸利得も11%アップしています。

前述した回路では、負帰還回路が高域をカットする形で機能していたため、そのご利益として高域でのノイズが抑えられていました。しかし、本回路ではそれがなくなるため、「シー」というノイズレベルが高くなることは避けられません。S/N比という観点からは、本回路はやや不利であるといえます。

本回路の負荷状況をロードラインに描いたのが右図です。

本回路の負荷状況をロードラインに描いたのが右図です。

初段(青色)の角度がさきほどよりも寝ています。ロードラインが寝るということは、利得が大きくなることを意味します。また、動作ポイントが左に寄っています。このことも、若干の利得の増加を意味します。

2段目(緑色)のロードラインは、10kHzが極端に立った状態が少しはましになり、周波数による角度のばらつきがなくなりました。1kHzにおいてもわずかですが角度が寝てきています。2段目のとってはこちらの方がはるかに改善されています。

パート1とパート2、どちらがいいかは意見が分かれます。かつて製造されたメーカー製のプリアンプに内臓されたPHONOイコライザーのほとんどは、パート1の方式か、または1球か2球追加してこれまで述べてきたあちらを立てればこちらが立たず、という欠点を補ったものが主流です。3段目にバッファとしてのカソード・フォロワを追加してやれば、2段目は重い負荷から解放されます(3段構成としたことによる安定度の低下や超高域における調整のリスクは増えます)。しかし、私はパート2の回路にも捨てがたい強い魅力を感じます。

なお、パート2の回路では、カートリッジの信号を受ける抵抗値が標準の47kΩではなくて100kΩに設定されていますが、これは10kHz以上の高い周波数では47kΩと1500pFのが存在が無視できなくなってくることを考慮したためです。MM型カートリッジは、受け側のインピーダンスによって高域特性がデリケートに変化しますが、1kHz以下の低い周波数では受けるインピーダンスの影響を受けません。

■しつこく2段PHONOイコライザー・アンプにこだわってみる

2段PHONOイコライザー・アンプ(パート2)の回路について、もうすこししつこくこだわってみようと思います。つまり、この回路を採用しつつ、入力インピーダンスが50kΩの全段差動ベーシック・アンプとセットにしてなんとか実用にできないものだろうか、というこだわりです。

2段PHONOイコライザー・アンプ(パート2)の回路について、もうすこししつこくこだわってみようと思います。つまり、この回路を採用しつつ、入力インピーダンスが50kΩの全段差動ベーシック・アンプとセットにしてなんとか実用にできないものだろうか、というこだわりです。

ちょっとズルイですが、非常に簡単かつ実用性のある手がひとつあります。それは、「PHONOイコライザー・アンプと全段差動ベーシック・アンプとの間に『100kΩA型の音量調整ボリューム』を入れる」という方法です。

A型の特性カーブを持った可変抵抗器の抵抗値は、25%の回転角(9時半))において2%〜5%、50%の回転角(12時)において12%〜20%、75%の回転角(2時半)において40%〜50%くらいの値になります(右図)。これを100kΩの抵抗器にあてはめると、各端子間の抵抗値は、25%の回転角において2kΩ〜5kΩ98kΩ〜95kΩ、50%の回転角において12kΩ〜20kΩと88kΩ〜80kΩ、75%の回転角において40kΩ〜50kΩと60kΩ〜50kΩの組み合せになります。

そして、この音量調整ボリュームの後に全段差動ベーシック・アンプの50kΩの負荷がぶら下がります。その時のインピーダンス関係を表したのが下図です。PHONOイコライザー・アンプからみると、このボリュームは負荷になるわけですが、回転角が25%の時の負荷インピーダンスは99.9kΩ(=98kΩ+1.9kΩ)、50%の時の負荷インピーダンスは96.9kΩ、75%の時の負荷インピーダンスは75kΩになり結構高い値です。しかし、100%の時はたったの33.3kΩです。

ところで、みなさんが通常アンプの音量調整を行う時に、ボリュームの回転角は大概、25%から50%くらいの範囲が最も多く、まわした時でも75%どまりだと思います。もうわかりましたね。『PHONOイコライザー・アンプと全段差動ベーシック・アンプとの間に「100kΩA型の音量調整ボリューム」を入れる』ことによって、PHONOイコライザー・アンプからみた負荷を日常的に使用する範囲において75kΩ以上にすることができるというわけです。但し、回転角を75%以上にした時のことは知らない、ってことなんですが。え、ズルイって。

初段のプレート負荷抵抗が300kΩ、次段のグリッド抵抗が1MΩですから、初段管の交流負荷は231kΩです。プレート電流は0.4mAです。これは12AX7にとっては無理のない負荷および動作条件であるといえます。カソード抵抗は3.3kΩで、バイアスは1.4Vになっています。初段の入力信号電圧は非常に小さいのでバイアスはもっと浅くてもいいのですが、何故1.4Vと深めになったのかは後で説明します。

初段のプレート負荷抵抗が300kΩ、次段のグリッド抵抗が1MΩですから、初段管の交流負荷は231kΩです。プレート電流は0.4mAです。これは12AX7にとっては無理のない負荷および動作条件であるといえます。カソード抵抗は3.3kΩで、バイアスは1.4Vになっています。初段の入力信号電圧は非常に小さいのでバイアスはもっと浅くてもいいのですが、何故1.4Vと深めになったのかは後で説明します。 本回路の負荷状況をロードラインに描いたのが右図です。青色の線が初段、緑色の線が2段目です。初段のロードラインは見なれた角度をしていると思いますが、2段目のロードラインは著しく立っています。3本あるうちの中央の太い緑色が1kHzのロードラインで、やや寝ているのが100Hz、最も立っているのが10kHzです。ロードラインが立ってくると、最大出力電圧が低下し、歪みがどんどん増加してきます。

本回路の負荷状況をロードラインに描いたのが右図です。青色の線が初段、緑色の線が2段目です。初段のロードラインは見なれた角度をしていると思いますが、2段目のロードラインは著しく立っています。3本あるうちの中央の太い緑色が1kHzのロードラインで、やや寝ているのが100Hz、最も立っているのが10kHzです。ロードラインが立ってくると、最大出力電圧が低下し、歪みがどんどん増加してきます。 これまで述べた2段PHONOイコライザーの欠点のうちのいくつかをなんとか解決しようとして考案されたのが右図の回路です。

これまで述べた2段PHONOイコライザーの欠点のうちのいくつかをなんとか解決しようとして考案されたのが右図の回路です。 本回路の負荷状況をロードラインに描いたのが右図です。

本回路の負荷状況をロードラインに描いたのが右図です。 2段PHONOイコライザー・アンプ(パート2)の回路について、もうすこししつこくこだわってみようと思います。つまり、この回路を採用しつつ、入力インピーダンスが50kΩの全段差動ベーシック・アンプとセットにしてなんとか実用にできないものだろうか、というこだわりです。

2段PHONOイコライザー・アンプ(パート2)の回路について、もうすこししつこくこだわってみようと思います。つまり、この回路を採用しつつ、入力インピーダンスが50kΩの全段差動ベーシック・アンプとセットにしてなんとか実用にできないものだろうか、というこだわりです。

アナログLPレコードを楽しむ に戻る

アナログLPレコードを楽しむ に戻る