LUX SQ38FD その1

はじめに

このアンプの前身は「SQ38」といって、NEC製の国産出力管6R-A8をプッシュプル動作させて15Wを叩き出すようにした、当時としては、国産最高峰ともいうべきプリ・メインアンプでした。しかし、半導体アンプがどんどん大出力化するにつれて、真空管アンプにも大出力時代が到来します。

このアンプの前身は「SQ38」といって、NEC製の国産出力管6R-A8をプッシュプル動作させて15Wを叩き出すようにした、当時としては、国産最高峰ともいうべきプリ・メインアンプでした。しかし、半導体アンプがどんどん大出力化するにつれて、真空管アンプにも大出力時代が到来します。

時代の要請に応えるべく、NECが開発(といってもTV球の流用)したのが50CA10/6CA10で、プッシュプル動作で30W出せることになっています。6R-A8を50C-A10に換装したのが「SQ38F」で、ここに至って出力30W+30Wを実現し、パネル・デザインも大幅に変更されて、続く「SQ38FD」に受け継がれてゆきます。ちなみに「F」は「Final」、「FD」は「Final Deluxe」の意味です。

50CA10の起用は、高級真空管プリ・メインアンプを10万円以下で実現するための必然でした。何故なら、2A3では球のコストのみならず、ドライブ回路に金がかかり、それでやっと15Wしか出ません。EL34/6CA7の3結という選択肢もきっとあったであろうと想像できますが、これとて30Wはちょっと無理です。どうしても、プレート損失30W級の高バーピアンス球の開発が必要だったわけです。

高級アンプとはいいながらも、最少の球数で無理なくデザインするために、そこここに回路上の工夫と微妙できわどい妥協を発見することができます。妥協をしなかったのがMarantz 7だとすれば、SQ38FDはうまく妥協をしたアンプといっていいでしょう。そのへんのところの詳細は、実際の解析のところでふれてゆきたいと思います。

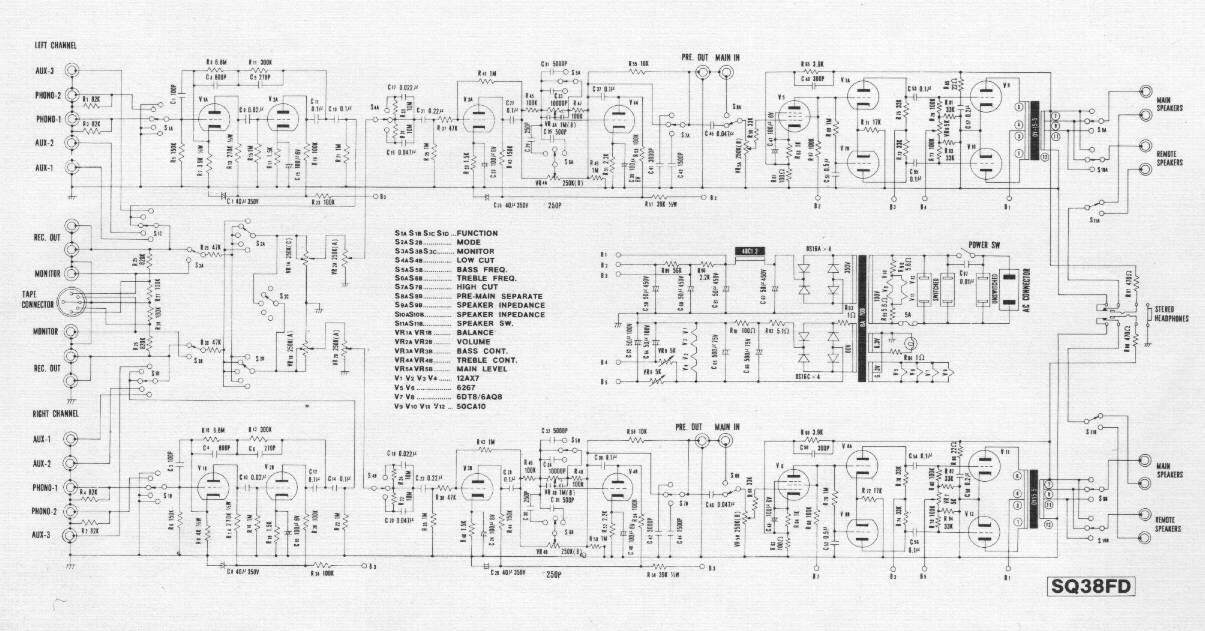

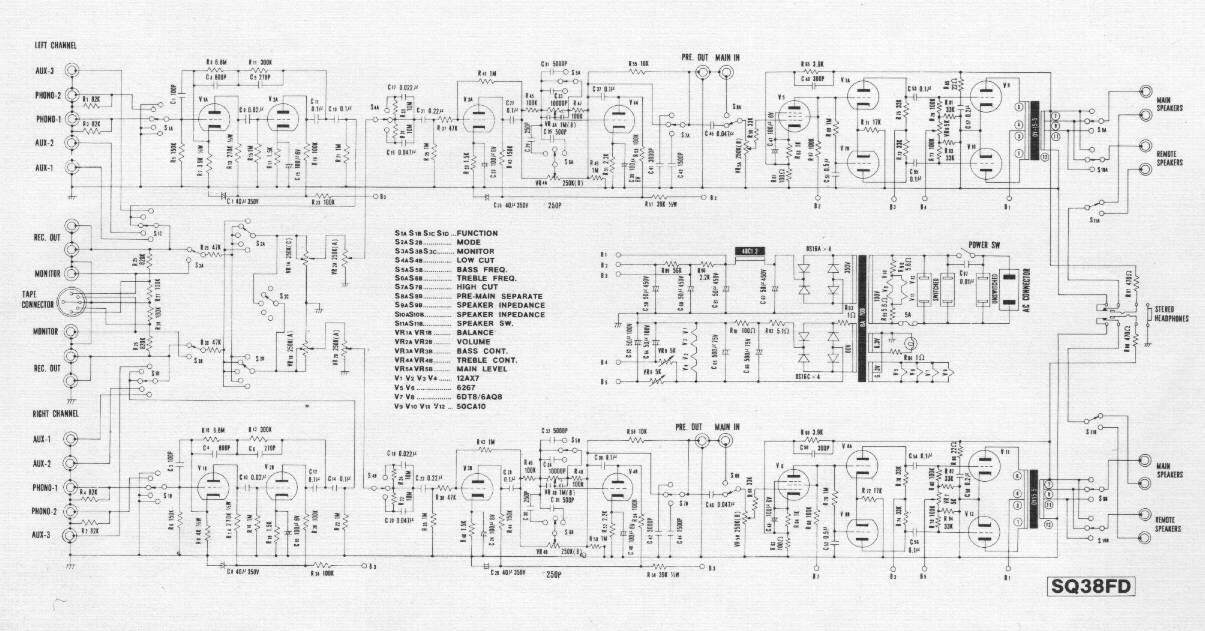

当時のLUXのカタログは、すべて、裏面に全回路図が紹介されていた→

全体の構成

全体の構成は以下のとおりです。

操作スイッチ類が多いのでブロック・ダイヤグラムは複雑に見えますが、セレクタスイッチやフィルター回路等利得に影響のないものを省略して、全体を整理してしまうと以下のようなシンプルでオーソドックスな構造が見えてきます。

まず、プリ部です。2.2mV感度のphono(MM)入力を、39dB(90倍)の利得を持ったNF型RIAAイコライザでラインレベル(200mV)まで増幅します。入力セレクタスイッチとバランス/ボリューム・コントロールを経てフラットアンプに入ります。このフラットアンプは12AX7単段になっており、p-g帰還を起用したところがミソです。前モデルSQ38やSQ38Fでは、ここは無帰還の12AU7単段増幅だったからです。Marantz7では、フラットアンプを12AX7の2段増幅で構成していますから、ここを単段で始末しようとしたところに、SQ38FDプロジェクトの経済感覚を垣間見ることができます。

トーンコントロールは、LUXが独自に開発したNF(p-g帰還)型で、同じNF(p-g帰還)型であるBAX型トーンコントロールのようにセンタータップ付きボリュームを必要としないのに、素直な特性が得られるすぐれた回路です。このトーンコントロールにも、非常に面白い割切り思想が流れていますから、そのへんのところは後で詳しく述べたいと思います。

メイン部は、ミュラード型位相反転回路を使ったオーソドックスな構成です。SQ38およびSQ38Fが初段に12AU7(1/2ユニット)を使っていたのに対し、SQ38FDでは6267(3結)に変更されています。位相反転段が、ミュラード型で良く使われる低μ低rpの12AU7や6FQ7ではなく、μが高めの6DT8/6AQ8に変更されている点も大きな特徴です。何故そうしたのかについては後で説明するつもりです。終段は50CA10ppで、かなり酷使する動作条件となっているために、後々SQ38FDの名誉を損なう結果となってしまいました。

全回路図

もっと大きくて詳細な画像へのリンク

プリ・・RIAAイコライザアンプ

真空管によるRIAAイコライザアンプをもっともシンプルで安価に仕上げたいと思うならば、12AX7/ECC83の2段NF型がもっともポピュラーです。本機でも、常識的な12AX7/ECC83の2段NF型を採用しています。では、早速回路(右図)を見てみましょう。

真空管によるRIAAイコライザアンプをもっともシンプルで安価に仕上げたいと思うならば、12AX7/ECC83の2段NF型がもっともポピュラーです。本機でも、常識的な12AX7/ECC83の2段NF型を採用しています。では、早速回路(右図)を見てみましょう。

入力回路

実際の回路では、2つのphono入力をスイッチで選択できるようになっているので、スイッチが切り替わる瞬間に初段12AX7のグリッドがオープンになったりしないように、150kΩで確実にアースに落とすことをやっています。

初段入力部分のGとKとの間に100pFのコンデンサが挿入されています。放送局の近隣では、放送電波が入力回路に混入することによるノイズ(主に「ザー」という映像雑音・・バズという)が出ることがあり、メーカー製アンプでは、こういったトラブルを回避するために一見音に悪さをしそうなこともやらなければなりません。

負帰還回路

全体としては常識的な回路のように見えますが、NFBのかけかたにちょっとした工夫があって、ここで設計者のポリシーを感じることができます。どこかというと、2段目プレートから初段カソードへの帰還する際の、プレート側の直流遮断用コンデンサの入れ方です。

ここにコンデンサを入れる目的のその1は、出力側に直流電圧が現われないようにすることで、その2は、カソード側にも電流が流れ込まないようにするためです。

ここにコンデンサを入れる目的のその1は、出力側に直流電圧が現われないようにすることで、その2は、カソード側にも電流が流れ込まないようにするためです。

ところで、多くの回路では(A)のような配線になっています。Cxで出力側を切り離し、CyがNFB側を受け持ちます。この方式では、Cyが帰還素子として超低域においてバス・ブースト回路になってしまっています。周波数特性が狂ってしまうだけでなく、超低域における安定度をそこねる要因になります。

(B)も同様の問題をかかえています。負帰還ループ内のコンデンサの数が最も多い(3個)ため、超低域の安定度はこの方式が最悪です。

(C)のようにすれば、2つのコンデンサ(CzとCx)の中間点で周波数特性がフラットになろうとするため、Cxによる超低域減衰があることに目をつぶれば、もっとも安定した動作が期待できます。

(D)は、(C)を一歩進めたかたちで、出力側から初段カソードに直流領域まで帰還がかかるようにしたもので、直流電流による回路全体の動作バランスさえ辻褄を合わせることができれば、もっとも優れた結果が期待できます。ただし、RIAA帰還素子を構成する2つのコンデンサに直流電圧が印加されてしまうため、コンデンサの耐圧や音質への影響の懸念が生じます。

RIAAイコライザ素子

1つ前のモデルのSQ38Fでは、phono入力(RIAAイコライザ)ほかにもうひとつ、Tapeヘッドからの入力(NABイコライザ)も備えていましたが、ヘッドアンプを内蔵したテープデッキが普及するに至り、SQ38FDではphono入力のみに変更されています。

さて、RIAAイコライザ素子の時定数について検証してみましょう。2つの抵抗器と2つのコンデンサからなるおなじみの負帰還素子です。

1kHzをほぼ中心として、低域を持ち上げ、高域を減衰させて、レコードのカッティング時に行われている周波数特性操作を補正(イコライジング)するための3つあるRIAA時定数は以下のとおりです。(左:規定値、右:SQ38FDの値)

- 75μS(2120Hz)・・・81μS(1963Hz)

- 318μS(500Hz)・・・307μS(518Hz)

- 3180μS(50Hz)・・・5440μS(29Hz)

アンプの裸の利得が無限大に大きければ、設計時の定数は75μS、318μS、3180μSにぴったり合わせればいいのですが、実際のアンプの裸の利得は有限なので、3180μSのままで組んでしまうと低域の補正が不足してしまいます。これをカバーするには意図的に3180μSを4000μ〜6000μSくらいの範囲で変更する、という手法をとります。本機の5440μSというのはそういう意図を持った値です。

同じ目的で318μSも、ほんの少しちいさな値にずらすことがあります。307μSというのが、そういうことを考えての結果なのか、たまたまCとRの組み合わせ上そうなったのかは私にはわかりません。当時の一般的な意識として、RIAA補正の精度を追求するという考えはあまりありませんでしたが、SQ38FDのカタログ上は、RIAA偏差0.5dBとあります。カタログスペックと実態の間にはどれくらいの信頼性があるのでしょうか・・このことはこのページの最後のお楽しみということいしましょう。

同じ目的で318μSも、ほんの少しちいさな値にずらすことがあります。307μSというのが、そういうことを考えての結果なのか、たまたまCとRの組み合わせ上そうなったのかは私にはわかりません。当時の一般的な意識として、RIAA補正の精度を追求するという考えはあまりありませんでしたが、SQ38FDのカタログ上は、RIAA偏差0.5dBとあります。カタログスペックと実態の間にはどれくらいの信頼性があるのでしょうか・・このことはこのページの最後のお楽しみということいしましょう。

75μSが、実際は81μSにずれているのはおそらくCやRの値が飛び飛びであることに起因すると思います。厳密に合わせようとするならば、複数の抵抗やコンデンサを合成して希望の値にしてやらなければなりません。

左図は、RIAA補正特性を直線で描いたものです。赤線がRIAA標準にもとづくもので、50Hz(3180μS)、500Hz(318μS)、2120Hz(75μS)の3点で折れ曲がっています。青線はSQ38FDのもので、わかりやすくするために1963Hz(81μS)以上の線を赤線と重なるように位置合わせをしています。こうしてみると、意図的に低域を持ち上げている様子がよくわかります。しかし、後述する理由によって、SQ38FDの実際の特性は赤線にかなり近づいてくるようになります。

3極管2段構成のRIAAイコライザ・アンプの設計で最大の課題は、このイコライザ素子のインピーダンスをどれくらいの値にするかです。なぜならば、イコライザ・アンプの総合利得は「イコライザ素子のインピーダンス」と「初段のカソード抵抗値」の比で決定されるからです。

ちなみに、NF型イコライザ・アンプの1kHzの利得がどれくらいであるかを簡単に概算する方法をお教えします。値が小さい方の抵抗器に着目します。本機では「300kΩ」です。さて、この値を「1.25倍」すると「375kΩ」になります。この「375kΩ」が負帰還抵抗としてはいっているとみなせばいいのです。カソード抵抗値は「3.9kΩ」ですから、(375+3.9)÷3.9=約97.2(倍)、が得られます。

初段のカソード抵抗の値はあまり自由に選択できません。バイアスは、浅すぎても深すぎてもいろいろと問題が生じるからです。また、イコライザ素子のインピーダンスにも制約があります。イコライザ素子は2段目のプレート負荷と並列にはいるため、あまり小さな値だと2段目の負荷が重くなりすぎて、歪みが増加したり利得が低下したりするからです。2段構成のNF型イコライザ・アンプでは、このバランスを思い通りにとるのが難しく、常に「利得が足りない」か「負荷が重くなりすぎる」かいずれかの問題がつきまといます。

初段の動作ポイント

初段の動作の様子を確認するために、12AX7/ECC83のIp-Ep特性曲線上にロードラインを引いてみることにします。ロードラインを引くために必要な情報は、直流負荷抵抗、交流負荷抵抗、バイアスに関する情報、電源電圧以上4つですが、残念ながらLUX発表の回路図上には電源電圧を含む電圧データがありません。そこで、わかっている範囲でいろいろ考えてみることにします。

直流負荷抵抗は回路図上から270kΩであることがわかり、交流負荷インピーダンスは、270kΩと1MΩの並列値ですから、(1000×270)÷(1000+270)=213kΩと求まります。バイアス情報ですが、カソードバイアスの場合はカソード抵抗値(この場合は3.9kΩ)さえわかればEp-IP特性曲線上から追いかけることが可能です。

どうするかというと、EP-IP特性曲線上の各バイアス電圧ごとのIpを算出してグラフ上にプロットしてゆけばいいのです。

| バイアス電圧 | Ik(=Ip) | 式 |

|---|

| -0.5V | 0.128mA | = 0.5V÷3.9kΩ |

| -1.0V | 0.256mA | = 1.0V÷3.9kΩ |

| -1.5V | 0.385mA | = 1.5V÷3.9kΩ |

| -2.0V | 0.513mA | = 2.0V÷3.9kΩ |

カソードに一定の抵抗を挿入してカソード・バイアスとした場合、その球がどんな動作条件で安定するかを求めたのが、右図中の赤色と灰色の右上がりの直線です。赤色は、真空管マニュアル掲載の特性をもとに描いたもの、灰色はTelefunken ECC83の実測値をもとに描いたものです。この線とこれから引くロードラインの交点が、カソード・バイアス時の動作点になります。

カソードに一定の抵抗を挿入してカソード・バイアスとした場合、その球がどんな動作条件で安定するかを求めたのが、右図中の赤色と灰色の右上がりの直線です。赤色は、真空管マニュアル掲載の特性をもとに描いたもの、灰色はTelefunken ECC83の実測値をもとに描いたものです。この線とこれから引くロードラインの交点が、カソード・バイアス時の動作点になります。

電源電圧がわからないのでかりに200Vと250Vとしてロードライン(青色)を引いてみます。負荷抵抗が270kΩですから、それぞれ200V/0mAと250V/0mAを起点として、0V/0.74mAと0V/0.93mAまで引きます。(計算式は、200V÷270kΩ = 0.74mA、250V÷270kΩ = 0.93mAです。)

バイアスは、-0.7mAよりも深いことが望ましく、しかもあまり深すぎない方が内部抵抗が低く、μが高く、動作も安定します。上記の結果からわかるとおり、電源電圧が200Vであっても250Vであっても適切な動作条件が選択されていることがわかります。

電源電圧=200Vのとき:

プレート電圧=110V〜120V

プレート電流=0.33mA〜0.3mA

そのときのバイアス電圧=-1.29V〜-1.17V

電源電圧=250Vのとき:

プレート電圧=140V〜150V

プレート電流=0.4mA〜0.37mA

そのときのバイアス電圧=-1.56V〜-1.44V

なお、バイアス電圧は、プレート電流×カソード抵抗(1.5kΩ)で求めたので、グラフ上での読み取り数値とは異なっています。青色のロードラインは直流動作に関するロードラインです。これに重ねて交流負荷213kΩにあたるロードラインを淡い青色で引いてみました。これが初段の実際の増幅動作を表わしたロードラインです。

2段目の動作ポイント

2段目の動作では、直流負荷抵抗は回路図上から100kΩであることがわかります。初段のときと同様に、各バイアス電圧ごとのIpを算出してグラフ上にプロットして、カソード・バイアスの時の安定動作点を求めるグラフを作成して、100kΩのロードラインとの交点を求めます。

| バイアス電圧 | Ik(=Ip) | 式 |

|---|

| -0.5V | 0.33mA | = 0.5V÷1.5kΩ |

| -1.0V | 0.67mA | = 1.0V÷1.5kΩ |

| -1.5V | 1.0mA | = 1.5V÷1.5kΩ |

| -2.0V | 1.33mA | = 2.0V÷1.5kΩ |

ここでも電源電圧がわからないのでかりに200Vと250Vとしてロードライン(青色)を引いてみます。負荷抵抗が100kΩですから、それぞれ200V/0mAと250V/0mAを起点として、0V/2.0mAと0V/2.5mAまで引きます。(計算式は、200V÷100kΩ = 2.0mA、250V÷100kΩ = 2.5mAです。)

ここでも電源電圧がわからないのでかりに200Vと250Vとしてロードライン(青色)を引いてみます。負荷抵抗が100kΩですから、それぞれ200V/0mAと250V/0mAを起点として、0V/2.0mAと0V/2.5mAまで引きます。(計算式は、200V÷100kΩ = 2.0mA、250V÷100kΩ = 2.5mAです。)

電源電圧=200Vのとき:

プレート電圧=125V〜130V

プレート電流=0.75mA〜0.7mA

そのときのバイアス電圧=-1.125V〜-1.05V

電源電圧=250Vのとき:

プレート電圧=160V〜165V

プレート電流=0.9mA〜0.85mA

そのときのバイアス電圧=-1.35V〜-1.275V

(注:ここでも、バイアス電圧は、プレート電流×カソード抵抗(1.5kΩ)で求めたので、グラフ上での読み取り数値とは異なっています。)

しかし、交流負荷インピーダンスはちょっと厄介です。それは、2段目の12AX7には以下にまとめたように実におびただしい数の負荷が並列にぶら下がるからです。RIAA素子は周波数によってインピーダンスが変化しますし、外部接続されたテープデッキの録音入力までもが負荷に加わります。

確実にわかっているものは、(1)プレート負荷抵抗の100kΩ、(2)出力側の1MΩです。その先には47kΩの抵抗を介して250kΩのバランス・コントロールがあります。このバランス・コントロールにはAC型のカーブを持ったセンタータップ付きのボリュームが使われています。この場合、入力インピーダンスは210kΩ〜220kΩくらいになりますが、その先に250kΩのボリューム・コントロールがあるため、その合成抵抗は、(220×250)÷(220+250)=117kΩになります。さらにその先にフラット・アンプの入力がきますが、とりあえず考えないことにします※。(3)結局117kΩと47kΩとを足して164kΩということにします。(4)もうひとつ未知数であるテープデッキの録音入力インピーダンスですが、手元のNakamichi製のテープデッキがいずれも100kΩなのでこの値を借用することにします。(5)残ったのはNF素子です。これも負荷の一員を構成しますが、周波数によってインピーダンスが変化するところが曲者です。NF素子の1kHzにおけるインピーダンスは、300kΩ×1.25=375kΩという式で簡易計算できます(この1.25倍というのが簡易計算のポイントです)。

※通常、プリアンプのボリュームは10時〜14時くらいの角度で使われることが多いこと。音量調節で使われるA型ボリュームでは、15時くらいまでまわしきらないと抵抗値上50%にならないため、14時以下では後段の受け側のインピーダンスの影響がほとんど出ないことから判断しました。

(1)〜(5)のすべての並列インピーダンスを求めるとこれがたったの34kΩです。そこで、上で求めた動作ポイントを通るような負荷34kΩのロードラインを淡い青色で引いてみました。内部抵抗の高い12AX7としては非常に苦しい動作動作ポイントとなりますが、これ以上深くても浅くてもよくないというなかなかいいところをおさえています。もし、テープデッキの録音入力が接続されていないならば、2段目の負荷インピーダンスは34kΩではなく50kΩになってくれて動作もいくぶんか楽になります。

利得の計算

まず、初段の裸利得です。概算にとどめますが、必要なデータは以下のとおりです。

- 真空管のμ・・・約100(12AX7はプレート電流が0.5mA以下になっても100のままあまり低下しません)

- 真空管のrp・・・約90kΩ(真空管マニュアル記載の62.5kΩという値は事実に反します)

- 交流負荷抵抗・・・213kΩ(270kΩと1MΩの並列)

- カソード抵抗(バイパス・コンデンサがない場合)・・・3.9kΩ

初段のカソード抵抗にはバイパス・コンデンサがないために12AX7の内部抵抗(rp)は通常時よりも相当に高くなります。そのことも計算にいれます。

初段裸利得 = 100×{ 213kΩ÷( 213kΩ + 90kΩ + 3.9kΩ×100 ) } = 30.7倍

つぎに2段目の裸利得です。必要なデータは以下のとおりです。

- 真空管のμ・・・約100

- 真空管のrp・・・約70kΩ(初段よりはプレート電流が多く、rpは低くなりますがあくまでエイヤです)

- 交流負荷抵抗・・・34kΩ/50kΩ(テープデッキがある場合/テープデッキがない場合)

- カソード抵抗(バイパス・コンデンサがない場合)・・・0kΩ

2段目裸利得 = 100×{ 34kΩ÷( 34kΩ + 70kΩ ) } = 32.7倍 ・・・テープデッキがある場合

2段目裸利得 = 100×{ 50kΩ÷( 50kΩ + 70kΩ ) } = 41.7倍 ・・・テープデッキがない場合

イコライザ・アンプ全体の裸利得は、

裸利得 = 30.7×32.7 = 1004倍 ・・・テープデッキがある場合

裸利得 = 30.7×41.7 = 1280倍 ・・・テープデッキがない場合

さて、いよいよNFBがかかった状態の利得です。1kHz時のRIAA素子のおおよそのインピーダンスは375kΩで浮け側のカソード抵抗は3.9kΩです。従って、帰還後の利得は、

帰還定数 = ( 375 + 3.9 )÷3.9 = 97.2

帰還後の利得 = ( 97.2×1004 )÷( 97.2 + 1004 ) = 88.6 ・・・テープデッキがある場合

帰還後の利得 = ( 97.2×1280 )÷( 97.2 + 1280 ) = 90.3 ・・・テープデッキがない場合

という結果になりました。LUX発表の定格が、phono入力が2.2mVでaux入力が200Vですから、定格から求めた利得、200mV÷2.2mV=90.9倍、とほとんど一致します。電源電圧もわからず、こんなに概算を多用してもこのようにかなり精度の高い解析ができるところが電子回路の面白いところです。

RIAAイコライザの超低域問題

さて「RIAAイコライザ素子」の章でSQ38FDでは「意図的に低域を持ち上げている」と書きました。正確には「RIAA素子の定数上で意図的に低域を持ち上げている」というべきでしょう。

RIAAでは、50Hz以下の帯域では1kHzと比較して20dBも高いイコライジング特性を要求しています。ところでこの2段アンプの裸利得はせいぜい1004倍〜1280倍であり、1kHz時の帰還後の利得が88.6倍〜90.3倍なわけですから、このときの帰還マージンは、11.3〜14.2(計算式は1004÷88.6と1280÷90.3)しかありません。

こんな状態で3180μの定数でRIAA素子を組んでしまうと、50Hz以下の最終利得は規定値をはるかに下回ってしまって正確なRIAA特性が得られなくなってしまいます。そこで、意図的にRIAA定数をいじる(つまり4000μS〜6000μSに変更する)ことで最終特性をしかるべきRIAA特性に近づけようとするわけです。

この問題についてひとつだけ都合の良いことがあります。それは、RIAA素子は低域になればなるほどインピーダンスが高くなるために、2段目の負荷がわずかでも軽くなるということです。実際SQ38FDでは、50Hz以下の裸利得は1004倍〜1280倍ではなく、1080倍〜1350倍くらいに増加します。

しかし、これでも本来のRIAA特性に対しては、100Hz以下で若干の不足が出ると思います。どう考えても裸利得が足りないのです。ですから、SQ38FDでまともな特性でレコードを楽しみたい場合は、録音出力にテープデッキをつながない、というのが鉄則になります。なぜなら、最近のテープデッキやMDレコーダーのほとんどは、入力インピーダンスが50kΩくらいであるのが普通で、こんなのをつないだ日にはSQ38FDイコライザ・アンプの低域特性はバッサリ切り取られるだけでなく、1kHz以上の帯域での歪みも増加するからです。

加えて、イコライザ・アンプの出力側に存在する2つの0.1μFのコンデンサにも問題があります。後続する回路のインピーダンスが34kΩだと仮定すると、0.1μ+34kΩの組み合わせによって生じる低域の減衰は、50Hzで-3dB、30Hzで-6dBにもなります。今日の常識で考えたならば、ここで使われるコンデンサの容量は0.47μF以上になるでしょう。

電源電圧に関する考察

さて、このイコライザアンプの電源電圧は一体何Vくらいなのでしょうか。初段、2段目ごとにロードラインを引いてみましたが、電源電圧がよくわからず、仮に200Vと250Vの2つのケースを勝手に想定していました。

初段の推定プレート電流は、電源電圧200Vのとき0.3mA〜0.33mA、250Vのとき0.37mA〜0.4mAでした。そして、2段目推定プレート電流は、電源電圧200Vのとき0.7mA〜0.75mA、250Vのとき0.85mA〜0.9mAです。整理してイコライザアンプの各チャネルごとの電流合計値は、

200Vだとすると・・・0.3mA〜0.33mA + 0.7mA〜0.75mA = 1.0mA〜1.08mA

250Vだとすると・・・0.37mA〜0.4mA + 0.85mA〜0.9mA = 1.22mA〜1.3mA

になります。各チャネルごとにB3と名づけられた電源から、100kΩの抵抗でドロップされているので、これを逆算するとB3の電圧を推定することができます。

200Vだとすると・・・B3 = 200V + ( 1.0mA〜1.08mA×100kΩ ) = 300V〜308V

250Vだとすると・・・B3 = 250V + ( 1.22mA〜1.3mA×100kΩ ) = 372V〜380V

という結果になりました。ここで求めた結果は後の解析で使うことにします。

ご意見・ご質問はこちら→ teddy@highway.ne.jp

次のページへ

メニューに戻る

このアンプの前身は「SQ38」といって、NEC製の国産出力管6R-A8をプッシュプル動作させて15Wを叩き出すようにした、当時としては、国産最高峰ともいうべきプリ・メインアンプでした。しかし、半導体アンプがどんどん大出力化するにつれて、真空管アンプにも大出力時代が到来します。

このアンプの前身は「SQ38」といって、NEC製の国産出力管6R-A8をプッシュプル動作させて15Wを叩き出すようにした、当時としては、国産最高峰ともいうべきプリ・メインアンプでした。しかし、半導体アンプがどんどん大出力化するにつれて、真空管アンプにも大出力時代が到来します。

真空管によるRIAAイコライザアンプをもっともシンプルで安価に仕上げたいと思うならば、12AX7/ECC83の2段NF型がもっともポピュラーです。本機でも、常識的な12AX7/ECC83の2段NF型を採用しています。では、早速回路(右図)を見てみましょう。

真空管によるRIAAイコライザアンプをもっともシンプルで安価に仕上げたいと思うならば、12AX7/ECC83の2段NF型がもっともポピュラーです。本機でも、常識的な12AX7/ECC83の2段NF型を採用しています。では、早速回路(右図)を見てみましょう。

ここにコンデンサを入れる目的のその1は、出力側に直流電圧が現われないようにすることで、その2は、カソード側にも電流が流れ込まないようにするためです。

ここにコンデンサを入れる目的のその1は、出力側に直流電圧が現われないようにすることで、その2は、カソード側にも電流が流れ込まないようにするためです。

同じ目的で318μSも、ほんの少しちいさな値にずらすことがあります。307μSというのが、そういうことを考えての結果なのか、たまたまCとRの組み合わせ上そうなったのかは私にはわかりません。当時の一般的な意識として、RIAA補正の精度を追求するという考えはあまりありませんでしたが、SQ38FDのカタログ上は、RIAA偏差0.5dBとあります。カタログスペックと実態の間にはどれくらいの信頼性があるのでしょうか・・このことはこのページの最後のお楽しみということいしましょう。

同じ目的で318μSも、ほんの少しちいさな値にずらすことがあります。307μSというのが、そういうことを考えての結果なのか、たまたまCとRの組み合わせ上そうなったのかは私にはわかりません。当時の一般的な意識として、RIAA補正の精度を追求するという考えはあまりありませんでしたが、SQ38FDのカタログ上は、RIAA偏差0.5dBとあります。カタログスペックと実態の間にはどれくらいの信頼性があるのでしょうか・・このことはこのページの最後のお楽しみということいしましょう。 カソードに一定の抵抗を挿入してカソード・バイアスとした場合、その球がどんな動作条件で安定するかを求めたのが、右図中の赤色と灰色の右上がりの直線です。赤色は、真空管マニュアル掲載の特性をもとに描いたもの、灰色はTelefunken ECC83の実測値をもとに描いたものです。この線とこれから引くロードラインの交点が、カソード・バイアス時の動作点になります。

カソードに一定の抵抗を挿入してカソード・バイアスとした場合、その球がどんな動作条件で安定するかを求めたのが、右図中の赤色と灰色の右上がりの直線です。赤色は、真空管マニュアル掲載の特性をもとに描いたもの、灰色はTelefunken ECC83の実測値をもとに描いたものです。この線とこれから引くロードラインの交点が、カソード・バイアス時の動作点になります。 ここでも電源電圧がわからないのでかりに200Vと250Vとしてロードライン(青色)を引いてみます。負荷抵抗が100kΩですから、それぞれ200V/0mAと250V/0mAを起点として、0V/2.0mAと0V/2.5mAまで引きます。(計算式は、200V÷100kΩ = 2.0mA、250V÷100kΩ = 2.5mAです。)

ここでも電源電圧がわからないのでかりに200Vと250Vとしてロードライン(青色)を引いてみます。負荷抵抗が100kΩですから、それぞれ200V/0mAと250V/0mAを起点として、0V/2.0mAと0V/2.5mAまで引きます。(計算式は、200V÷100kΩ = 2.0mA、250V÷100kΩ = 2.5mAです。)