これから製作する全段差動プッシュプル・アンプでは、3種類のダイオードを使います。ダイオードは、半導体の原点のような素子で、2つの端子を持ちます。ダイオードは「diode」と書きますが、「di」の語源はラテン語の「duo」すなわち「2」を表す語です。英和辞典を「diode」で引くと、「二極管、ダイオード」の両方がみつかります。ちなみに、3極管は「triode」と書きますが、「tri」はラテン語の「tria」すなわち「3」のことです。

シリコン・ダイオード

最も一般的なダイオードです。「電流を一方向にしか流さず、反対方向には流さない」性質を持っています。交流が流れる回路の途中にこのダイオードを割り込ませると、電流を一方向にしか流さない性質のために、直流を取り出すことができます。交流から直流を取り出す作用のことを「整流」といいます。携帯電話の充電器、テレビ、CDプレーヤといったAC100Vの電源を使う電子機器のほとんどが、電源に整流回路を持っています。

最も一般的なダイオードです。「電流を一方向にしか流さず、反対方向には流さない」性質を持っています。交流が流れる回路の途中にこのダイオードを割り込ませると、電流を一方向にしか流さない性質のために、直流を取り出すことができます。交流から直流を取り出す作用のことを「整流」といいます。携帯電話の充電器、テレビ、CDプレーヤといったAC100Vの電源を使う電子機器のほとんどが、電源に整流回路を持っています。

シリコン・ダイオードの性質の基本は、「電流を一方向にしか流さず、反対方向には流さない」ですが、ほかにもいくつかポイントがあります。シリコン・ダイオードに電流を流した時、ダイオードの両端では一定の電圧降下が起こります。いいかえると、ダイオードの両端には一定の電圧が生じます。その電圧は、電流がさほど大きくない時で約0.6V、電流が増加するにつれて1V+αくらいまで徐々に上昇します。この電圧のことを「順方向電圧」といい、電源回路で使用した場合は、得られる直流電圧はこの順方向電圧分だけ目減りします。順方向電圧は比較的安定しているため、電子回路では整流目的以外でも何かと便利に使います。

整流用シリコン・ダイオードには、継続的に流せる電流(平均順電流)、瞬間的になら流せる電流(サージ電流)、逆方向にかけられる最大電圧(ピーク繰り返し逆電圧)といった規格があります。最大出力数ワット程度の真空管アンプでは、電源回路に常時流れる電流はせいぜい百数十mAですから、定格電流は1A、できたら1.5A以上のダイオードであれば大概は大丈夫(つまり、ダイオードが壊れない)です。また、ダイオードにかかる逆電圧は、整流しようとする交流電圧の約3倍(厳密には√2倍)と考えておけばよいので(こまかい話は省略)、電源トランスの2次電圧が280Vの場合ならば、逆耐圧1000V以上のダイオードであればOKとなります。この2つの条件に余裕を持たせることができるならば充分です。

今回の製作では、300V程度の高圧電源(B電源という)の整流用に2個、低圧のマイナス電源用に4〜5個使います。B電源用のシリコン・ダイオードには、「平均順電流1.5A以上、ピーク繰り返し逆電圧1000V以上」のものを用意し、マイナス電源用には、B電源用と同じものか「平均順電流1A以上、ピーク繰り返し逆電圧100V以上」のものを用意します。

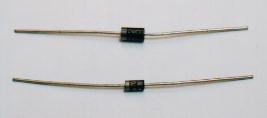

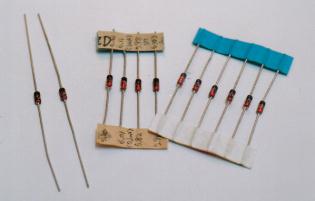

整流用シリコン・ダイオードのほとんどは、両側から1本ずつリード線が突き出た樹脂製の筒型をしています。大きさはあずき粒くらいです。方向性があるため、実装時には取りつける向きを間違えてはいけません。その目印には2タイプあります。ひとつは電流が流れるのと同じ方向に「矢印」が印刷されている場合、もうひとつは「帯のようなマーカー」です。マーカーは、電流が流れる方向の出口側についています。

部品名 使用個所 規格 例 数量 Notes シリコン・ダイオード B電源整流用 逆耐圧1000V以上、1.5A以上 PANJIT UF2010

1R5NH412 - シリコン・ダイオード マイナス電源用 100V以上、1A〜2A 日本インター 10E1 (100V 1A)

レクトロン IN4002 (100V 1A)5 -

←上側が1000V/2Aタイプの"UF2010"、下側が1000V/1Aタイプの"IN4007"。ほぼ原寸大。

←上側が1000V/2Aタイプの"UF2010"、下側が1000V/1Aタイプの"IN4007"。ほぼ原寸大。

整流回路の詳細を勉強するには、「私のアンプ設計マニュアル」"36.電源の設計その1 (基礎編)"をご覧ください。

定電流ダイオード(CRD)

全段差動プッシュプルアンプでは、何ヵ所かで「定電流ダイオード(CRD)」なるものを使います。性質は前述の整流用ダイオードと全く異なり、「どんな条件下であっても決められた一定の電流が流れる」という変な性質がウリです。定電流特性が「2mA」の定電流ダイオードがあったとして、その両端に5Vをかけると2mAが流れます。10Vかけてもやっぱり2mA流れます。20Vかけても2mA流れるのです。(しかし、1Vかけた時はたぶん0.5mAも流れないでしょう。そして、200Vかけたらたぶん壊れます。どんな部品でも、許容される定格から逸脱すれば、正常に動作しなかったり壊れたりします。)

全段差動プッシュプルアンプでは、何ヵ所かで「定電流ダイオード(CRD)」なるものを使います。性質は前述の整流用ダイオードと全く異なり、「どんな条件下であっても決められた一定の電流が流れる」という変な性質がウリです。定電流特性が「2mA」の定電流ダイオードがあったとして、その両端に5Vをかけると2mAが流れます。10Vかけてもやっぱり2mA流れます。20Vかけても2mA流れるのです。(しかし、1Vかけた時はたぶん0.5mAも流れないでしょう。そして、200Vかけたらたぶん壊れます。どんな部品でも、許容される定格から逸脱すれば、正常に動作しなかったり壊れたりします。)

これがどういうことを意味するのでしょうか。それは、直列になった回路のどこかにこの定電流ダイオードが入り込んでいると、その回路全体に流れる電流は常に一定になるように規制されてしまう、という効果です。全段差動プッシュプルアンプでは、定電流ダイオードのこの性質を使って、増幅回路全体に流れる電流を一定値に縛り付けてしまうところがこれまでのプッシュプルアンプと根本的に違います。

これは、石塚電子のEシリーズの形状データ↑

定電流ダイオードは、米粒ほどのガラスまたは樹脂に封入されており、両端から細いリード線が出ています。方向性があるため、実装では向きを間違えてはいけません。その目印にはシリコン・ダイオードと同じ「帯のようなマーカー」です。マーカーは、電流が流れる方向の出口側についています。

部品名 使用個所 規格 例 数量 Notes 定電流ダイオード 初段共通カソード側 定電流特性=1mA 石塚電子 E102 (0.88mA〜1.32mA) 2 参考データ:

E501 (0.4mA〜0.63mA)

E701 (0.6mA〜0.92mA)

E102 (0.88mA〜1.32mA)

E152 (1.28mA〜1.72mA)

E202 (1.68mA〜2.32mA)

右図は、手元にある4種類の定電流ダイオード"E701"(0.7mAタイプ)から"E202"(2mAタイプ)までの実測データです。印加された電圧の影響を受けない安定した定電流特性が得られる(グラフが水平になる)電圧はタイプごとに異なります。0.7mAタイプでは、動作電圧が2Vあたりから定電流特性を持ち始め、2.5Vで充分な定電流特性が得られていますが、2mAタイプでは、5Vの動作電圧を与えてやらないと定電流特性を示してくれません。本機で使用する1mAタイプの場合は、3V以上となるような動作条件を考慮する必要があります。

右図は、手元にある4種類の定電流ダイオード"E701"(0.7mAタイプ)から"E202"(2mAタイプ)までの実測データです。印加された電圧の影響を受けない安定した定電流特性が得られる(グラフが水平になる)電圧はタイプごとに異なります。0.7mAタイプでは、動作電圧が2Vあたりから定電流特性を持ち始め、2.5Vで充分な定電流特性が得られていますが、2mAタイプでは、5Vの動作電圧を与えてやらないと定電流特性を示してくれません。本機で使用する1mAタイプの場合は、3V以上となるような動作条件を考慮する必要があります。

ところで、定電流ダイオードにかかっている電圧が10V以上になると、電流値が減少してくるのはどういうわけなのでしょうか。それは、定電流ダイオードの特性が、温度変化に対して負の相関を持っているためです。電圧が高くなると定電流ダイオードの自己発熱が大きくなり、その影響が出てしまうのです。また、自己発熱がちいさくても、他の部品の発熱によってシャーシ内の温度が上昇するにつれて特性は変化します。厳密な設計する場合、この変化を見越しておく必要があります。

2mAの定電流が欲しいのに、動作電圧の余裕が3Vしか得られないような場合は、2mAタイプ1本で済ますのではなく、1mAタイプを2本並列にすればOKです。このように、定電流ダイオードの並列接続は意味がありますが、直列接続は意味をなしません。

↑左の2つが定電圧ダイオード、残りは全部定電圧ダイオード。区別はつかない。

定電圧ダイオード(ツェナ・ダイオード=ZD)

全段差動プッシュプルアンプでは、増幅段ごとに「定電流回路」が1個ずつ必要です。初段は上述の定電流ダイオード1個で済ますことができますが、出力段は流れる電流が大きいので、これに対応できる定電流ダイオードがありません。そこで、いくつかの部品を組み合わせて定電流ダイオードと同じような性質を持った回路(定電流回路という)を作ります。その時、部品のひとつとして「定電圧ダイオード(ZD=ツェナ・ダイオード)」を1個ずつ使います。

全段差動プッシュプルアンプでは、増幅段ごとに「定電流回路」が1個ずつ必要です。初段は上述の定電流ダイオード1個で済ますことができますが、出力段は流れる電流が大きいので、これに対応できる定電流ダイオードがありません。そこで、いくつかの部品を組み合わせて定電流ダイオードと同じような性質を持った回路(定電流回路という)を作ります。その時、部品のひとつとして「定電圧ダイオード(ZD=ツェナ・ダイオード)」を1個ずつ使います。

定電圧ダイオードは、「どんな条件下であっても決められた一定の電圧が生じる」という、定電流ダイオードとどこが違うんだ、と言いたくなるような性質を持っています。定電圧特性が「5V」の定電圧ダイオードがあったとして、そのダイオードに1mAの電流を流すとダイオードの両端に5Vの電圧が現れます。2mA流してもやっぱり5Vが生じます。5mA流しても5Vが生じるのです。(しかし、0.1mA流した時はたぶん5V以下になるでしょう。そして、1Aも流したらたぶん壊れます。どんな部品でも、許容される定格から逸脱すれば、正常に動作しなかったり壊れたりします。)

これがどういうことを意味するのでしょうか。それは、電流が流れている回路のどこかにこの定電圧ダイオードが存在すると、その定電圧ダイオードの両端からは常に一定電圧が得られる、という効果です。そこに流れている電流の大小の影響を受けることなく、常に一定の電圧が得られるため、「基準」となる電圧が欲しい時などに重宝します。

部品名 使用個所 規格 例 数量 Notes 定電圧ダイオード 出力段定電流回路 定電圧特性=6.6V

(4V〜8Vの間で自由に設計できます)日立 HZ 7A-1 (6.6V〜6.9V) 2 参考データ:

HZ 6B-2 (5.6V〜5.9V)

HZ 6B-3 (5.7V〜6.0V)

HZ 6C-1 (5.8V〜6.1V)

HZ 6C-2 (6.0V〜6.3V)

HZ 7A-1 (6.3V〜6.6V)

HZ 7A-2 (6.4V〜6.7V)

HZ 7A-3 (6.6V〜6.9V)

HZ 7B-1 (6.7V〜7.0V)

定電圧ダイオードも、米粒ほどのガラスまたは樹脂に封入されており、両端から細いリード線が出ています。方向性があるため、実装では向きを間違えてはいけません。その目印にはシリコン・ダイオードと同じ「帯のようなマーカー」です。マーカーは、電流が流れる方向の(出口ではなく)入口側についています。

定電圧ダイオードも、米粒ほどのガラスまたは樹脂に封入されており、両端から細いリード線が出ています。方向性があるため、実装では向きを間違えてはいけません。その目印にはシリコン・ダイオードと同じ「帯のようなマーカー」です。マーカーは、電流が流れる方向の(出口ではなく)入口側についています。右図は、手元にある4Vタイプ〜12Vタイプまでの5種類の定電圧ダイオードの実測データです。グラフが水平になっているほど、電流の変化に依存しない安定した定電圧特性であることを意味しています。

特徴的なのは4Vタイプです。お世辞にも良い定電圧特性とは言えません。しかし、6V以上ではどれも安定した定電圧特性を示しています。これは、定電圧ダイオードが、5Vアタリを境にして動作の原理が変化するためです。本機で、6〜7Vタイプを推奨している理由はここにあります。

6Vタイプでは、最低でも0.5mA以上の動作電流が必要であることがわかります。10Vタイプ以上では、0.1mAの段階ですでに充分な定電圧特性が得られています。4Vタイプでは、まともな定電圧特性を得ようとすると、4mA以上の電流を流してやらなければなりません。

定電圧ダイオードは、直列接続することでより高い電圧特性を得ることができます。しかし、並列接続は意味をなしません。

パワー・トランジスタ

ダイオードのページで、出力段は流れる電流が大きいのでこれに対応できる定電流ダイオードがないため、いくつかの部品を組み合わせて定電流ダイオードと同じような性質を持った回路(定電流回路という)を作ると書きました。その立役者はパワー・トランジスタです。トランジスタの増幅作用を応用して、柔軟性があってしかも性能の良い定電流回路を作ります。

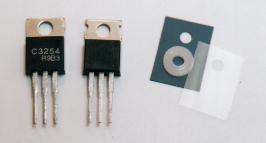

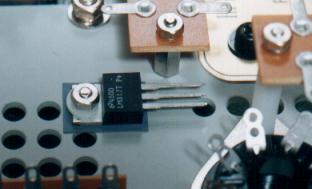

トランジスタには実にさまざまなタイプ、特性、規模のものがありますが、本アンプでは「2SC」タイプまたは「2SD」タイプ(どちらでもよい)のパワー・トランジスタを使います。パワー・トランジスタは、真空管アンプでいえば出力管に相当する役割を持ち、1個あたり十数ワットから数十ワットもの電力を扱うことができます。それなのに、パワー・トランジスタ本体は下の画像のようにボタン電池程度の大きさしかありません。

↑左から、定電流用に買ってきた"2SC3254"、耐圧500VでB電源でも使える"2SD799"、テフロン絶縁板(グレー)とマイカ絶縁板(透明)、絶縁ワッシャ。ほぼ原寸大。

パワー・トランジスタは、大きな放熱板に取りつけて熱を逃がすことで、トランジスタ内部の核心部の温度(接合部温度という)が規定された温度(この場合は150℃)を越えないようにして使います。ちなみに、上の画像の2SC3254は、無限大サイズの放熱板に取り付けた場合で35Wの電力を食わせることができますが、全く放熱しなかった場合は冷房が効いた環境でも2Wが限界です。本アンプでは、トランジスタ1個あたり0.5W程度しか電力消費がないため、放熱板は不要です。

パワー・トランジスタは、一部の例外を除いて、左から「ベース(B)」、「コレクタ(C)」、「エミッタ(E)」という3本の脚が出ています。この3本の脚は、3極管でいうと、

「ベース(B) 」 = 「グリッド(G)」に該当します。

「コレクタ(C)」 = 「プレート(P)」

「エミッタ(E)」 = 「カソード(K)」

本アンプの定電流回路で使用するトランジスタは、パワー・トランジスタと呼ばれる比較的大きなサイズのもので、耐圧が50V以上、流れる電流(コレクタ電流という)の最大定格が1A以上、そしてhFE(電流増幅率)が60以上(大きいほど良い)のものであればOKです。この条件を満たすパワー・トランジスタは掃いて捨てるほど種類があります。以下の表には、秋葉原の部品屋の店頭に並んでいた中からピックアップしておきました。

部品名 使用個所 規格 例 数量 Notes パワー

トランジスタ出力段

定電流回路耐圧>50V、

コレクタ電流>1A、

コレクタ損失>15W、

hFE(電流増幅率)>60東芝 2SC3709 (60V、12A、30W、hFE=70〜240)

東芝 2SD2531 (60V、4A、25W、hFE=100〜320)

三洋 2SD1667 (50V、5A、25W、hFE=70〜280)

ローム 2SD1763 (120V、1.5A、20W、hFE=60〜320)4 放熱器に取りつける時

絶縁板不要タイプ足の接続:

左から「B-C-E」日立 2SC1061 (50V、3A、25W、hFE=35〜320)

東芝 2SC1624/1625 (120V/100V、1A、15W、hFE=70〜240)

三洋 2SC3254 (80V、7A、35W、hFE=170)

東芝 2SC2238 (160V、1.5A、25W、hFE=70〜240)

NEC 2SC2275 (120V、1.5A、25W、hFE=150)

三洋 2SC3252〜3254 (60V、3〜10A、30〜40W、hFE=170)放熱器に取りつける時

絶縁板必要タイプ

3端子レギュレータ

3端子レギュレータは、本来、定電圧電源用として開発されたICです。デジタル回路や多くの電子回路では5V〜20Vくらいの安定化された電源を多用します。そんな時、いちいちディスクリートで定電圧電源を組んでいたらきりがないので、このような汎用の電源ICが出現し、広く普及しています。

本アンプで使用する3端子レギュレータのLM317Tの構造は、「in」と「out」のほかに「adjまたはcom」という3つの端子があります。3端子構造なのでこのような名称がつきました。3端子レギュレータの本来に使い方は右図のとおりです。3端子レギュレータに限らず、定電圧電源回路というのは、「out」側を見ると「定電圧電源」に見えるのですが、実は「in」側を見ると「定電流回路」として見えるのです。

本アンプで使用する3端子レギュレータのLM317Tの構造は、「in」と「out」のほかに「adjまたはcom」という3つの端子があります。3端子構造なのでこのような名称がつきました。3端子レギュレータの本来に使い方は右図のとおりです。3端子レギュレータに限らず、定電圧電源回路というのは、「out」側を見ると「定電圧電源」に見えるのですが、実は「in」側を見ると「定電流回路」として見えるのです。

LM371Tテクニカルドキュメント(National Semiconductor)

この仕組みを逆用すると、「LM317T」+「抵抗1個」であっさりと電流回路として仕上げることができます。使い方は下図のとおりで、Rの値によって、定電流特性をコントロールすることができます。LM317Tと使った場合は、パワー・トランジスタを使った定電流回路は不要になります。

| Rの値 | 定電流特性 |

| 16Ω | 78.1mA |

| 18Ω | 69.4mA |

| 20Ω | 62.5mA |

| 22Ω | 56.8mA |

| 24Ω | 52.1mA |

←シャーシに取り付けたLM317T。

←シャーシに取り付けたLM317T。

LM317Tの使用上の重要な注意点としては、「in〜out」間の耐圧が35Vであることです。「in〜out」間電圧が35Vを越えると、定電流特性が失われるだけでなく、安全機能が災いして、かえって非常に大きな電流が流れてしまい、出力管が定格オーバーになってしまいます。出力管のバイアスが25V以上あるようなケースでは、LM317Tの「in〜out」間に印加される電圧を抑えるために、「in側」に直列に耐圧保護(ドロップ)抵抗を挿入してやります。ここにドロップ抵抗を入れたことによる定電流特性の劣化はありません。

差動プッシュプル回路におけるカソード電位:

よくある質問のひとつに、「差動プッシュプル回路の共通カソード電位は一定なの?それとも変動するの?」があります。特に、出力段の定電流回路に上記の3端子レギュレータLM317Tを使った場合、その耐圧は35Vですからとても気になる問題です。

差動プッシュプル回路の共通カソード電位は、入力信号がはいることで変動します。たとえば6AH4GTを使った場合、設計上のバイアスが-20Vであったとすると、無信号時の共通カソード電位は20Vになります。そこに信号が入力されて音が出ている状態では、共通カソード電位は数V程度上昇します。その原因は、出力管に内在する非直線性にあります。変動幅は、出力管の直線性のよしあしの影響を受けるわけですが、おおむねバイアス電圧の40%増しくらいを見込んでおいたらいいと思います。従って、最大出力時にLM317Tの最大定格を超えないための、無信号時の共通カソード電位の上限は、

無信号時の共通カソード電位の上限 = 35V ÷ 1.4 = 25Vということになります。出力段のバイアスが-25Vよりも深い球や動作条件の場合は、上述したように共通カソード〜定電流回路の間に耐圧保護(ドロップ)抵抗を入れて、無信号時にLM317Tにかかる電圧が25V以下になるようにしてやります。

一般知識として

ほとんどのパワー・トランジスタは、3本脚の中央の「コレクタ」は穴が開いた金属製の放熱フリンジと中でつながっています。ですから、このパワー・トランジスタをいきなりシャーシなどにネジ止めすると、コレクタがシャーシにショートしてしまうのです。そうならないために、熱を通し易く絶縁性能が優れているテフロン製やマイカ(雲母)製の絶縁板を挟み込み、さらに、ネジが放熱フリンジの穴に触れないような構造の樹脂製の絶縁ワッシャをはめ込むということをやります。更に、熱伝導を良くするために、接触面にはシリコングリスを薄く塗っておきます。

但し、今回、上記部品表の例に掲載した4種類のパワー・トランジスタは、全面が樹脂モールドされたタイプなので、「絶縁板」は不要です。