アンプが組み上がると、早速、音がでるかどうか確かめたくなります。しかし、音を出すためにはまず、ACプラグをコンセントに差し込まなければならず、しかも、電源スイッチをONにしなければなりません。こんなにどきどきすることはないでしょう。女の子に声をかけることの方がはるかに気楽です。

さあ、気合を入れて電源スイッチをONにしましょう!

チリチリチリ・・・・ケムリがモークモク・・・。

「嗚呼っ」と叫んで慌てて電源スイッチを切る。汗がべったり。心臓がバクバクし、脳味噌内を熱い血液が駆け巡り、体温一気に上昇。

そんなことにならないために

どうしたらいいか、です。アンプの配線をする段階で、通電テストをやっておけばいいのです。

アンプの製作のメイン工程である配線の順序と進め方に工夫をします。一番最初に配線するのは、AC100Vラインです。AC100Vがアンプ内に引き込まれ、電源スイッチやヒューズを経て、電源トランスの1次巻き線(0-100V)までの配線です。ここまでの配線ができたら、その段階で最初の通電テストを行います。電源トランスの2次側にはまだ何も配線されていない状態で、電源トランスの各2次巻き線の交流出力電圧を確認しておきます。

次いで、各管のヒーターの配線だけを追加します。まだ配線はシンプルですから、間違いがあってもすぐに気付きます。すべての球を挿し、2度目の通電テストを行います。すべての球のヒーターが点灯すること、各部の電圧が正しいことをチェックします。この段階で、アンプの外観が完成し、みかけだけでもアンプが動作してるように見えます。コーヒーでもいれて、ヒーターの明かりを眺めつつ、アンプが完成した姿に思いを馳せましょう。

必要な機材

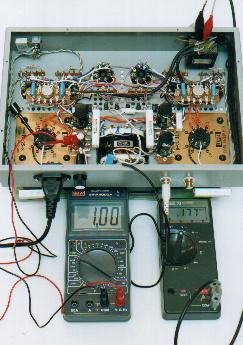

アンプの測定・健康診断に必要な最低限の機材・部品は以下のとおりです。

アンプの測定・健康診断に必要な最低限の機材・部品は以下のとおりです。

デジタル・テスター:

標準的なデジタル・テスターであれば機種は問いません。

ダミー・ロード:

アンプの測定では、スピーカーのかわりに8Ωのダミー・ロードを負荷としてつないで行います。8Ωというのはなかなかないので8.2Ωを使います。高い周波数まで正確な測定を行いたい場合は、無誘導巻きを施した専用のダミー・ロードを使います(画像中、上の巻き線抵抗)が、数100kHzくらいで周波数特性が低下してしまう真空管アンプの場合はそこまで投資する必要はなく、一般的なセメント抵抗で充分です。アンプが出せる最大出力よりも大きな容量の抵抗器である必要があるのはいうまでもありません。

入力ショートRCAピン・プラグ

画像の右下にあるのは、内部をショートさせたRCAピン・プラグです。これをアンプの入力につなぐことで、入力がショートされた状態にすることができ、入力オープンの時と入力ショートの時の残留雑音の測定・比較に使います。

簡易100Hz/120Hzジェネレーター:

アンプの利得を測定するには、10Hz〜1MHzくらいの周波数をジェネレートできる発振器と、1mV〜300Vレンジでオーディオ信号電圧が測定できるミリボルト・メーターが必要ですが、はじめてアンプを作る人がそんなものを持っていないのが普通です。将来的にもそんな設備は必要ない方の方が多いことでしょう。そこで、高価な機材なしでも、アンプの利得が正確に測定できるための道具を作ります。原理は単純で、アンプの整流直後のB電源に含まれる残留リプル(約2〜5Vあります)を流用しようという作戦です。整流直後のB電源から、0.22〜0.47μのフィルム・コンデンサを介して100Hz〜120Hzの交流信号を取り出し、これをアンプの入力端子から入れようという発想です。幸い、デジタル・テスターは100Hzくらいの周波数ではかなりの精度で交流信号電圧を測定することができます。

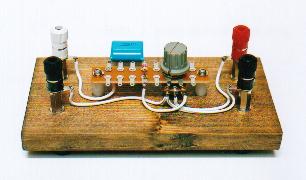

下の左側の画像は、「ICクリップ」〜「0.22μF/400V」〜「RCAピン・プラグ」だけの簡単なお道具です。「ICクリップ」を整流直後の1つめの100μFのプラス側にひっかけます。あとは「RCAピン・プラグ」をアンプの入力端子に入れるだけ。

下の右側の画像は、「入力端子」〜「0.47μF/400V」〜「ドロップ抵抗(10kΩ)」〜「10kΩボリューム」〜「出力端子」と言うご丁寧な構成のお道具です。アンプの入力部にボリュームを取りつけていない場合は、このようなボリュームを挟まなければなりません。

※重要・・・この簡易100Hz/120Hzジェネレーターは、B電源につないだ直後や電源ON直後に出力側に過渡的に数十V以上の電圧が現れます。この過渡電圧がアンプの初段を直撃すると、初段が半導体である場合は、半導体が破壊されることがあります。従って、本しかけを使用する際は、必ずボリュームを絞っておいてからにしてください。

| 機材・部品名 | 機能・規格 | Notes | 数量 |

|---|---|---|---|

| デジタル・テスター | DCVレンジ | 各部の直流電圧測定。直流動作の確認。 | 1 |

| ACVレンジ | 各部の交流電圧測定。残留リプル、利得、ダンピング・ファクターの測定。 | 1 | |

| ダミー・ロード | 8.2Ω/10Wセメント抵抗 | スピーカーを繋がない時の動作に必須。 | 2 |

| 簡易100Hz/120Hzジェネーター | ICクリップ | ワニ口クリップでもかまわない。 | 1 |

| フィルム・コンデンサ 0.22μF〜1μF/400V | 直流の遮断。 | 1 | |

| RCAピン・プラグ | 不要になったピン・ケーブルを流用。 | 1 | |

| ご丁寧な100Hz/120Hzジェネーター | 陸式端子+4mm径15mmサポーター | 板に取り付ける場合はサポーターを使う。 | 各4 |

| フィルム・コンデンサ 0.22μF〜1μF/400V | 直流の遮断。 | 1 | |

| 抵抗器 10kΩくらい | あるものを流用。 | 1 | |

| ボリューム 5kΩ〜10kΩ(A/Bタイプ)+ツマミ | 板ラグに穴を開けて固定。あるものを流用。 | 1 | |

| 6P〜10P板ラグ+10mmスペーサー | あるものを流用。 | 1 | |

| RCAピン・プラグ | 不要になったピン・ケーブルを流用。 | 1 |

目で見て・匂いを嗅ぎ・耳を澄ます

アンプの通電テストで最初にすべきなのは、五感という優れた測定装置を使って、「目で見て・匂いを嗅ぎ・耳を澄ます」ことです。重大な配線ミスや部品の不良があった場合、アンプは変な音を出したり、焦げ臭い匂いを発します。

部品が高熱を発して焼けたりすると、チリチリとかシュウーといった音がします。たまにドカンとくることもあります。ですから、はじめての通電では、アンプの配線に目を近づけたりしてはいけません。電解液が目に入ったら厄介です。音もなく部品が焼けることもあります。セメント抵抗器の印字が消えたりしていたら、それは燃える寸前の高温になったことを意味しています。重大な事故になくても、電源トランスのコアの締め付けが弱ければ、ブーンという振動がします。通電直後は、真空管の各部の電極が熱で膨張するので、ピンピン、シャラシャラと音がしますが、これは異常ではありません。しかし、電極保持が甘くて電極が共振してピーといった音が出ることもあります。回路が発振しているために、真空管が鳴くこともあります。真空管に異常電流が流れて、プレートが赤熱することもありますので、通電テストを太陽光が降り注ぐような場所で行うのはまずいです。

各部の電圧の測定

五感テストで異常がなかったら、速やかに各部の電圧測定をはじめます。一見、何事もなく動作しているように見えても、配線ミスや部品の不良などで、動作がおかしくなっていることは非常に多いです。私も、ちょっとした配線ミスは日常茶飯事です。

AC100V電圧、B電圧、ヒーター電源、マイナス電源、プレート電圧、カソード電圧、グリッド電圧といった順序でいいと思います。どんどん測定してメモしてゆきます。抵抗器の両端電圧を測定し、オームの法則を使って各部に実際にどれくらいの電流が流れているかを計算します。

出力管のバイアス調整

プッシュプル用出力トランスでは、1次巻き線に流れる2つのプレート電流値が同じとなることで、コアの磁化を打ち消しています。この打ち消しができていないと、小出力時の低域特性が著しく劣化します。そのため、2つの出力段管のプレート電流値を揃えてやらなければなりません。ペアチューブを購入することでかなり揃った球を用意することはできますが、必ずしも充分とはいえません。そこで、プッシュプル・アンプのほとんどは、出力段管のバイアスが調整できるように設計されています。

プッシュプル用出力トランスでは、1次巻き線に流れる2つのプレート電流値が同じとなることで、コアの磁化を打ち消しています。この打ち消しができていないと、小出力時の低域特性が著しく劣化します。そのため、2つの出力段管のプレート電流値を揃えてやらなければなりません。ペアチューブを購入することでかなり揃った球を用意することはできますが、必ずしも充分とはいえません。そこで、プッシュプル・アンプのほとんどは、出力段管のバイアスが調整できるように設計されています。

本ベーシック・アンプでも、独立定電流回路を搭載した場合を除き、バイアス調整ができるようにしています。2つある出力管のうち一方の球のグリッド抵抗(470kΩ)はアースに固定されていますが、もう一方は0V〜-3.7Vの範囲で調整できます。また、2管のプレート電流値の差を検出するために、各管のカソード側には4.7Ωの抵抗が挿入されています。調整方法は以下のとおりです。

- 調整できる側のバイアスが0Vとなるようにバイアス調整ボリュームを廻し切っておきます。

- 出力管を挿し、電源を投入します。

- テスターをDCVレンジにセットし、2管のカソードに当てます。

- ぴったり0Vということはまずなく、大概は±数mV〜数十mVが出ていると思います。プレート電流1mAの差あたり4.7mVの電圧が現れます。

- バイアス調整ボリュームを廻して、電圧の差が1mV以下になるようにします。

- 調整ボリュームを廻すと、さらに差が開いてしまうような場合は、球の位置を入替えます。

裸利得の測定

さあ、いよいよ利得の測定です。オーディオ・ジェネレータやミリボルト・メーターといった測定機器がなくても、かなり正確に利得が測定できる方法をご紹介します。利得の測定は、発振器で0〜1Vくらいの範囲で1kHzの正弦波をつくってアンプに入力し、スピーカー出力側に現れた交流電圧と入力した交流電圧の両方を測定して、その比を求めて算出します。その時、スピーカー出力側には、スピーカーの代わりに8Ω(8.2Ω)10Wのダミー・ロードを入れておきます。これがないと、正確な利得が得られません。

問題は、安定した電圧の1kHzの正弦波をどうやって作り出すかです。ところで、アンプの周波数特性がフラットな帯域であれば、1kHzでなくとも利得を求めることはできます。発振器なしで手頃に入手できる正弦波というと、ヒーター巻き線の50/60Hzの交流が思い浮かびます。しかし、アンプによっては周波数特性上、50/60Hzあたりで若干のレスポンス低下が生じています。気持ちとしては、もうすこし高い周波数が欲しいところです。そこで、整流後のB電源に含まれている100/120Hzの残留リプルを取り出して使うことにします。

ベーシック・アンプの整流後のB電源に含まれている残留リプル成分は2〜3Vくらいなので好都合です。これを取り出すのは簡単で、0.22〜0.47μFで耐圧400Vのフィルム・コンデンサがあればOKです。前述した「簡易100Hz/120Hzジェネレーター」がそれです。測定手順は以下のとおりです。

- 負帰還抵抗(2.2kΩ〜2.4kΩ)がつながっていないことを確認しておく。(初段管のグリッド抵抗(100Ω)をショートしてもよい)

- ダミー・ロードをスピーカー端子に取り付ける。

- アンプのボリュームを最小(min)に絞っておく。

- 簡易100Hz/120Hzジェネレーターの一端を、アンプのB電源の整流出力の最初の電解コンデンサのプラス側に接続する。(ここには250〜300Vの高圧が掛かるので注意)

- デジタル・テスターをACVレンジにセットし、COM側をアンプのアースにつなぎ、+側を簡易100Hz/120Hzジェネレーターの出力側につないでおく。(ICクリップ付きのテスター・リード線があると便利)

- アンプの電源を入れる。

- デジタル・テスターで、AC2V〜5Vくらいが生じていることを確認したら、(安全のために)一旦、電源をOFFにする。

- 簡易100Hz/120Hzジェネレーターの出力側をアンプの入力端子につなぐ。

- デジタル・テスターをACVレンジにセットしたまま、スピーカー出力側につなぎかえる。

- アンプの電源を入れ、デジタル・テスターの表示を見ながらアンプのボリュームを徐々に上げてゆく。

- デジタル・テスターの表示が1V前後になったら、その電圧をメモし、デジタル・テスターをアンプの初段グリッド側につなぎかえる。

- デジタル・テスターの表示を読み取る。おそらく、0.1〜0.15Vくらいの電圧が読み取れるはず。

- 出力電圧を入力電圧で割った値が、アンプの利得です。8倍前後になると思います。

- これを左右両チャネルで行います。

得られた利得が、左右両チャネル間で5%以内の差であればいいですが、10%あるいはそれ以上の差が生じていることがあります。その原因のほとんどは球のばらつきです。利得が揃わなかったら、まず、初段管(6SL7GT/6SC7)を左右入替えてみます。これで差が変化しなかったら、初段管の特性は揃っているが、出力段管で差が生じていることになります。回路定数の利得の差に与えるインパクトは非常に小さいので、極端に差が出るようでしたら、球の不良の疑いがあります。

入力信号電圧 出力信号電圧 裸利得 138mV 1.0V (at 8Ω,100Hz) 7.25倍

負帰還と位相の確認と最終利得の測定

負帰還をかける場合、それが正しく負帰還となるのか、正帰還となって発振してしまうかは、五分五分の確率といってもいいでしょう。トランスの巻き始め位置を確認して位相正逆を考えながら綿密な配線をすれば正帰還となることはないはずですが、実際に配線してみると、だんだんわけがわからなくなってくるものです。

出力信号を初段に戻した時、入力信号を打ち消すような作用が得られるようにするのは負帰還で、入力信号に加算して増長するような作用が得られるようにするのが正帰還です。うまく負帰還がかかった場合は、アンプの利得は低下します。正帰還がかかってしまった場合は、利得が増加したり、「ギャー」という音を立てて発振します(これを産声と呼ぶ人もいます)。確認作業手順は以下のとおりです。

- 無帰還の状態で動作確認を終えておく。

- 負帰還の配線を行い、負帰還抵抗(2.4kΩ)の配線を一部だけしないで途切れた状態にしておく。

- 前述の「裸利得の測定」と同じ設定をし、アンプを無帰還状態で動作させて利得が測定できるようにしておく。

- 出力電圧を測定しながら、途切れている負帰還抵抗(2.4kΩ)の配線をつないでやる。

- その時、出力電圧がすっと低下したらOK、上昇したら正帰還です。正帰還のまま放置すると発振してしまうので、直ちに測定を中止します。

- 正帰還を正常な状態に戻す最も簡単な方法は、「出力トランス(P1,P2)と各プレートの配線の入替え」です。そのために、出力トランスへの配線の長さには若干の余裕を持たせておきます。

- 配線を直したら、もういちど同じ手順を踏んで負帰還がかかっていることを確認し、最終利得を測定します。

- ベーシック・アンプの場合、無帰還時で8倍程度、負帰還時で6倍くらいだと思います。

- 最後は、負帰還量の計算です。

負帰還量 = 無帰還時利得 ÷ 最終利得

たとえば、無帰還時利得=8倍、最終利得=6倍の時は、8÷6=1.333ですから、dB換算表から2.5dBが求まります。

入力信号電圧 出力信号電圧 総合利得 裸利得 負帰還量 177mV 1.0V (at 8Ω,100Hz) 5.65倍 7.25倍 1.283倍(2.2dB)

ダンピング・ファクターの測定

アンプを負荷(スピーカー)側から見ると、右図のように見えます。すわなち、増幅回路は一種の発電機でオーディオ信号電圧Eoを発生させてこれでスピーカーを駆動しようとするのですが、その途中に見えない抵抗roが存在します。そして、このroの存在は、スピーカーの挙動に少なからず影響を与えます。

アンプを負荷(スピーカー)側から見ると、右図のように見えます。すわなち、増幅回路は一種の発電機でオーディオ信号電圧Eoを発生させてこれでスピーカーを駆動しようとするのですが、その途中に見えない抵抗roが存在します。そして、このroの存在は、スピーカーの挙動に少なからず影響を与えます。

スピーカーに瞬間的に音がはいって、すぐに消えて無音になったとします。スピーカーはすぐに停止するでしょうか。試しに、スピーカーに何もつながない状態で、ウーファーのコーン紙をチョンチョンチョンと叩いてみてください。ボーンボーンボーンという音がしてコーン紙は決まった音程の低音で鳴り続けます。これが、スピーカーの共振点です。共振周波数は、スピーカーによって30Hzから150Hzくらいの間に存在します。では今度は、スピーカー端子を銅線でショートしてさっきと同じようにウーファーのコーン紙をチョンチョンチョンと叩いてみてください。どうですか、びっくりするくらい固いでしょう?で、同じ音がしましたか。共振しなくなったでしょう?

これを、スピーカーの制動といいます。今の実験では、スピーカー端子を開放とショートで比較しましたが、1Ωとか4Ωといった抵抗を入れて実験をするとその中間の状態を確かめることができます。スピーカーをアンプにつないで音楽を鳴らした時も、同じ現象が起きます。アンプに存在する見えない抵抗roの大きさはさまざまで、真空管アンプでは0.5Ωから数十Ω、半導体アンプでは0.1Ω以下のものもあります。5極管やビーム管で無帰還アンプを作ると、roの値は数十Ωになり、こういう状態で音を出すと、いつも共振した状態になってボーンボーンボーンと低音が耳につきます。

このroの値と、負荷インピーダンスとの比をダンピング・ファクターといいます。

ダンピング・ファクター(DF) = 負荷インピーダンス(この場合は8Ω) ÷ ro従って、アンプを設計する段階では、このダンピング・ファクターがどれくらいになるのか、を計算に入れなければなりません。ちなみに、roとスピーカーのインピーダンスの関係は、出力管の内部抵抗(rp)と出力トランスの1次インピーダンスの関係とほぼ一致します。本機の場合、6AH4GTの内部抵抗が1本あたり約1.8kΩ(6L6の3結もほとんど同じ)で、出力トランスの1次インピーダンスが4kΩ(2本分で8kΩ)ですから、ダンピング・ファクターは、

ダンピング・ファクター(DF) = 4kΩ ÷ 1.8kΩ =約 2.2と概算できます。しかし、実際には、出力トランスの1次、2次巻き線の値が加わるので、roの実測値はもう少し大きくなります。Eo=1Vの時、ro=4Ωで、負荷インピーダンスが8Ωであれば、スピーカーの両端には1Vではなく、

1V×(8Ω÷(4Ω+8Ω))=0.67Vが現れます。そして、この時にダンピング・ファクターは、

8Ω÷4Ω = 2です。ダンピング・ファクターの測定法には、ON/OFF法、注入法などがありますが、ここでは特別な機材がいらないON/OFF法をご紹介します。

手順は簡単で、無負荷状態でアンプのスピーカー端子に1Vが得られる状態で、そこに8Ω(8.2Ω)のダミーロードをつなぎます。ダミーロードをつなぐと、roがあるために出力電圧は低下します。その「減衰率」からroを逆算すればよろしい。話を簡単にするために、ダミーロード8Ωを使った時のダンピング・ファクター直読表を作りましたので、ご利用ください(右図)。

使い方は、まず、ON/OFF法で電圧を測定し「減衰率」を求めます。表上で減衰率が決まれば、太い線がダンピング・ファクター、細い線がro値です。「減衰率」が0.5の時のダンピング・ファクターは1、ro=8Ωです。「減衰率」が0.75の時のダンピング・ファクターは3、ro=2.8Ωです。無帰還時のダンピング・ファクターが2であっても、3dBの負帰還をかけるとダンピング・ファクターは3.2くらいになります。

残留ハムの測定

私のデジタル・テスターは、FLUKEはAC1mVが測定限界、秋月で買った安いのはAC10mVが測定限界なので、余程に派手にハムが出たアンプでない限り、測定できません。あしからず。がしかし「どうしても測定してみたい」という場合は低雑音の増幅器が必要ですが、「そんなものは作りたくない」という方のために簡単な方法を伝授します。

私のデジタル・テスターは、FLUKEはAC1mVが測定限界、秋月で買った安いのはAC10mVが測定限界なので、余程に派手にハムが出たアンプでない限り、測定できません。あしからず。がしかし「どうしても測定してみたい」という場合は低雑音の増幅器が必要ですが、「そんなものは作りたくない」という方のために簡単な方法を伝授します。

用意するもの ・・・余った電源トランスか出力トランスと抵抗器1本。

方法 ・・・スピーカー端子から出ている残留雑音をトランスで昇圧して、測定しようというわけ。

8kΩ:8Ωの出力トランスだったら、1次側に8.2kΩ(8kΩというのは売っていませんので)の抵抗を負荷に入れてやり、2次側を測定したいアンプのスピーカー端子につないでやります。ダミー・ロードはいりません。8kΩ:8Ωの出力トランスの巻き線比は「31.6:1」ですから、1次側に現れた電圧を測定して31.6で割ればよろしい。15.8mVだったら、残留雑音は0.5mVということになります。

電源トランスが余っていて、100V:6.3Vがあったら、巻き線比は15.8:1なので、インピーダンス比に換算すると2000:8になります。そこで、100V側に2kΩを負荷としてつなぎます。6.3V側を測定したいアンプのスピーカー端子につないで、さきほどと同様の方法で測定します。

なお、被測定アンプにつなぐ前に、負荷抵抗をつないだ状態でメーターを読んで、測定用昇圧トランスが誘導ハムを拾っていないかどうかを確認しておきます。